Мортимер Уилер - Пламя над Персеполем

- Название:Пламя над Персеполем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука, Главная редакция восточной литературы

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мортимер Уилер - Пламя над Персеполем краткое содержание

Автор книги, известный английский археолог, в живой и непринужденной форме рассказывает о последствиях похода Александра Македонского на Восток — переменах в ходе развития культуры и искусства.

Пламя над Персеполем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С этого момента лишь неукротимый дух Александра заставлял его армию продвигаться все глубже на восток. Не станем следить за дальнейшими перипетиями похода, хотя он изобилует замечательными событиями. Скажем только, что Дарий был предан и убит своим же бактрийским наместником. Александр преследовал Дария с такой скоростью, что только 60 всадников конвоя поспевали за ним; когда он догнал царский поезд, Дарий умирал. Македонские кони топтали копытами золотые и серебряные сосуды, разбросанные по земле среди повозок, переполненных женщинами, детьми. Александр увидел персидского царя, лежавшего в колеснице. Тело его пронзали дротики. Умирающий просил воды. Полистрату, который дал ему напиться, он сказал: «Самое большое из моих несчастий в том, что я не могу отплатить добром за добро. Александр отблагодарит тебя, Александру же воздадут боги за его доброту к моей [взятой в плен, — М. У.] матери, жене и детям. Протягивая тебе руку, я протягиваю ее ему. Сказав это и взяв за руку Полистрата, он умер». Это волнующий эпизод независимо от его подлинности. Если его и выдумали, все-таки он прекрасно выражает характер и великодушного Македонца, и злосчастного восточного аристократа, встретившего смерть с благородством, что было естественным следствием его воспитания. Александр, несомненно, был тронут этой сценой и, сняв плащ, прикрыл им тело Дария. Затем он снарядил целую процессию, которая сопровождала умершего царя в Персеполь для торжественных похорон. И может статься, местом его погребения будет признана гробница к югу от дворца, вырубленная в скале, хотя и не вполне завершенная.

Наступил июль 330 г. до н. э. Александр владел всей персидской империей Ахеменидов, исключая дальние ее окраины, простиравшиеся на севере до Яксарта и уходившие на юго-востоке через Гиндукуш в горы и равнины Пенджаба. Этот клин, глубоко вогнанный в территорию Индии, исключительно важен для нашего рассказа, и нам придется впоследствии бегло проследить полный разнообразных приключений путь Александра в этот угол империи. Но прежде следует поговорить подробнее о великом дворце Персеполя, а также о событиях, служивших фоном его гибели, которая стала предметом первой главы и центром всего нашего повествования.

Дворец

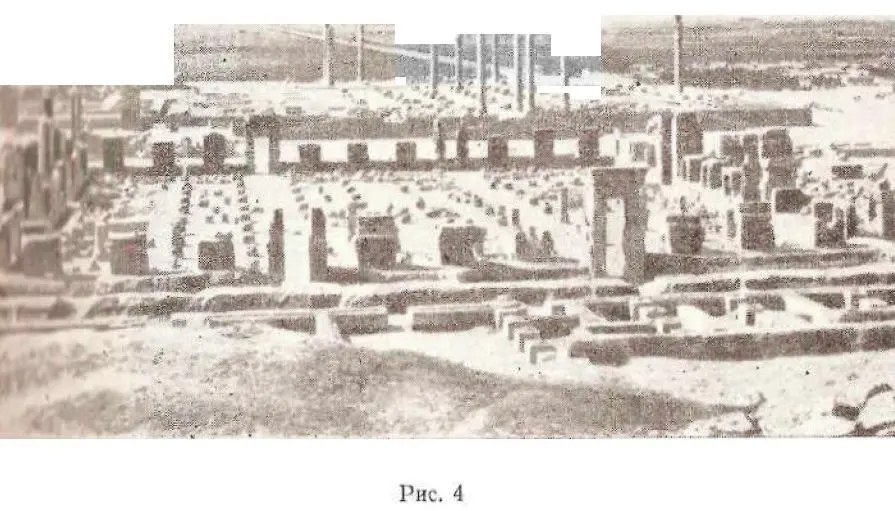

Персепольский дворец стоял — а останки его стоят и поныне — на естественной известняковой террасе, выровненной и расширенной искусством каменотесов, у подножия Кухи-Рахмат — Горы Милосердия в восточной части Персепольской равнины (рис. 4). Есть указания на то, что такой выбор строительного участка (разумеется, наличие горы не обязательно) был обычным на древней родине персов, в Хузистане. Подобная же известняковая терраса, приподнятая над местностью, лежала в основании дворца, который заложил в середине VI в. до н. э. Кир Великий в Пасаргадах, в 50 милях к северу от Персеполя. Кир весьма почитал Пасаргады, «потому что, — как говорит Страбон, — он одержал там победу в последней битве над Астиагом-мидянином, присвоил себе владычество над Азией…».

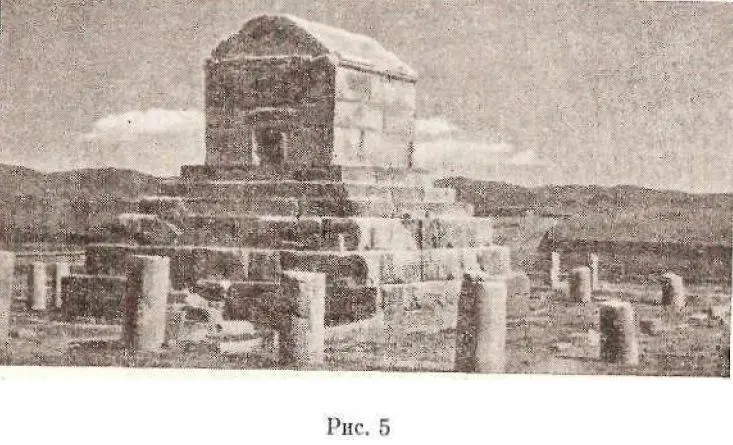

Недавние раскопки (1963–1965 гг.) в Пасаргадах позволяют судить о том, как выглядел в общих чертах этот предшественник Персеполя [7]. Огромная каменная платформа с ведущими на нее двумя лестницами венчает крутой холм, внизу развалины укрепленных ворот, остатки садового павильона, небольшого жилого дворца и башнеподобной постройки, так называемой Тюрьмы Соломона. Последняя могла быть либо храмом, либо уцелевшим от храмового комплекса святилищем. Не удалось обнаружить даже следа городских кварталов. Предполагают, что население, недалеко ушедшее от своих предков-кочевников, жило в шатрах. Окрестная долина замкнута надежной стеной из сырцового кирпича, снабженной квадратными башнями; в ее пределах должны были стоять дома царских слуг и, вероятно, ремесленников. В полутора милях к югу одиноко возвышается гробница самого Кира. Когда-то в ней хранились сокровища покойного царя, кругом росли деревья, волновались под ветром высокие травы, журчали источники. Теперь она стоит в пустыне — простой и достойный памятник человеку, чье имя славно в истории (рис. 5).

Кир так и не построил дворца на каменной платформе Пасаргад; пустовала она и в царствование его сына Камбиза, который был слишком занят войной в Египте. Третий великий царь, Дарий I, сделал своей столицей Персеполь, однако на пасаргадской платформе он поставил сооружение из сырцового кирпича, окружив его укреплением из того же материала. Сооружение это включает двор и могло служить временной резиденцией царю или его сатрапу. Впоследствии там размещались провиантские склады и военный штаб сатрапии. По-видимому, постройка эта была сожжена войсками Александра, затем частично восстановлена, впрочем в упрощенном виде, и снова разрушена около 280 г. до н. э., возможно в результате восстания после смерти Селевка I, преемника Александра на Востоке. Подробности можно опустить; место это интересно потому только, что в Пасаргадах неярко и несмело был намечен первообраз Персеполя, где искусство Ахеменидов достигло апогея.

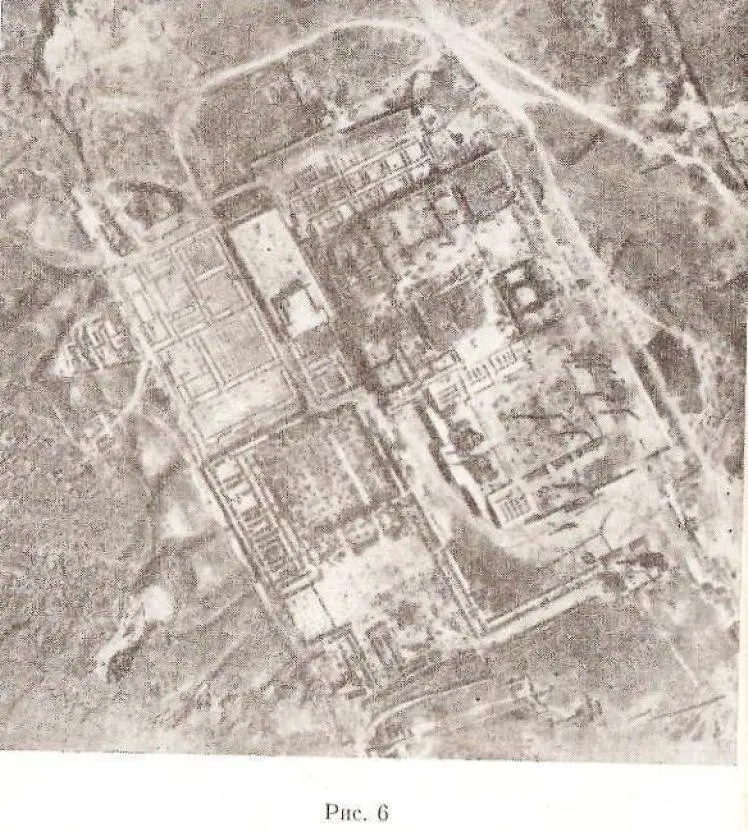

Работы в Персеполе начаты были Дарием вскоре после 520 г. до н. э. и продолжались Ксерксом, а затем Артаксерксом I вплоть до 460 г. до н. э. Затянувшиеся сроки строительства привели к повторению некоторых архитектурных элементов, что, однако, не нарушило четкий в основном план дворца. На северной его стороне были расположены два парадных входа, ведущие в два зала со множеством колонн. На южной — жилые помещения и обширная сокровищница. К дворцовому комплексу, укрепленному стенами и башнями из кирпича-сырца, поднимались монументальные лестницы, богато декорированные рельефами.

Смело задуманное и мастерски исполненное, сооружение это было под стать империи, находившейся тогда к расцвете своего могущества. Останки двух огромных залов — всего лишь бледный намек на былое великолепие (рис. 6). Западный зал, начатый Дарием перед 513 г. до н. э., в плане представлял квадрат с внутренней площадью в 200 кв. футов, а его 36 колонн несли деревянную кровлю на высоте 60 футов от пола. По углам стоили массивные башни сырцовой кладки, в них размещались слуги и охрана. Судя по находкам, поверхность башен была частично выложена глазурованными плитками, белыми и бирюзовыми, с узором из надписей. Двери и, возможно, некоторые архитектурные детали зала были обиты бронзовыми, на золоченых гвоздях, пластинами с розеттами и изображениями грифонов. О колоннах будет сказано позднее. Подсчитано, что зал должен был вмещать 10 тыс. человек. Число это может показаться преувеличенным, но, конечно, толпа придворных и гвардейцев, просителей и посланников, которая собиралась здесь, была огромна. Но вот что удивительно — мы не знаем, где стоял царский трон. Где был в этом квадратном зале тот пункт, тот психологический центр, на который могла быть ориентирована придворная церемония?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Картер Браун - Том 19. Ночь лейтенанта Уилера [ Разящая наповал Долорес. Леди доступна. Ночь лейтенанта Уилера. Ловкач, Уилер!]](/books/566504/karter-braun-tom-19-noch-lejtenanta-uilera-razya.webp)

![Томас Уилер - Проклятая [litres]](/books/1075765/tomas-uiler-proklyataya-litres.webp)

![Джефф Уилер - Королевская отравительница [litres]](/books/1144366/dzheff-uiler-korolevskaya-otravitelnica-litres.webp)