В. Струве (ред.) - Древний Восток

- Название:Древний Восток

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Учпедгиз

- Год:1951

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Струве (ред.) - Древний Восток краткое содержание

«Книга для чтения по истории древнего Востока» состоит из небольших научно-популярных рассказов, посвящённых важнейшим событиям историй древнего Египта, Двуречья, Урарту, Хорезма, Индии, Китая и ряда других стран. Большое внимание уделено быту непосредственных производителей древневосточных обществ. Значительное место отведено также истории культуры.

Книга представляет собой пособие для внеклассного чтения в средней школе.

Древний Восток - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Уруке, Лагаше, Уре, Ларсе и многих других городах Хаммурапи приказал выстроить новые каналы, очистить старые от ила и песка и строго следил за тем, чтобы его чиновники и наместники поддерживали в порядке всю оросительную систему Вавилонии.

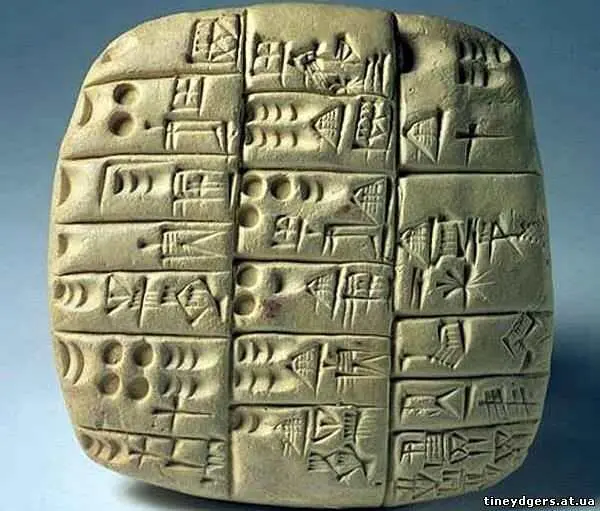

«Так говорил Хаммурапи. Ты должен созвать людей, которые владеют, землями вдоль канала Думманум, чтобы они вычистили Думманум. В течение настоящего месяца они должны исполнить работу по очищению канала». Это письмо Хаммурапи продиктовал писцу, который был специально приставлен к нему и писал под его диктовку распоряжения наместникам царя. Писец острой деревянной палочкой начертил на влажной глиняной табличке клинописные знаки. Когда «письмо» высохло, писец обернул его в тонкий слой глины — своеобразный «конверт», который должен был предохранить глиняное письмо. Письмо было адресовано Синидиннаму, правителю Ларсы, так как канал Думманум был в его области.

Когда, гонец прибыл в Ларсу с царским письмом, Синидиннам осторожно разбил «конверт» и вынул письмо. Напоминание царя было равносильно приказу, и Синидиннам очень строго следил за порядком в своей области.

Между царём и наместником шла оживлённая переписка; большое количество писем Хаммурапи к Синядиннаму дошло до нас, и мы узнали из них много интересного. Вот перед нами письмо с царским приказом, который не сразу можно понять. Оно, на первый взгляд, кажется несколько странным и загадочным.

«Так говорит Хаммурапи. Так как год имеет недостачу, то пусть месяц, который теперь начинается, называется вторым Элулом. И вместо податей, поступающих в Вавилон на 25-й день месяца Тишри, пусть поступает подать на 25-й день второго Элула».

Всё непонятно в этом письме. Что это за недостача в году? Как можно вставить дополнительный месяц между шестым месяцем вавилонского календаря — Элулом и седьмым месяцем Тишри? Откуда взялся «второй» Элул?

Чтобы разобраться в этом письме, надо хорошо знать вавилонский календарь. Оказывается, что в Вавилонии началом месяца считался день новолуния, и так как месяц продолжался от новолуния до новолуния, то в нём было только 28–29 дней. Однако в году было 365 дней. Ежегодно между солнечным годом и двенадцатью лунными месяцами получалась небольшая разница, не хватало нескольких дней в году, «год имел недостачу», как говорил Хаммурапи. В течение нескольких лет «недостача» уже равнялась целому месяцу, и тогда устанавливался високосный год, и в календарь вставляли добавочный месяц, который помещали либо в конце года, либо в середине, т. е. после месяца Элула, как указано в нашем письме. Дополнительный месяц не имел собственного названия и назывался по предыдущему месяцу. Вот почему в письме Хаммурапи появилось название «второй Элул». Хаммурапи очень беспокоился о том, как бы Синидиннам не позабыл, что во второй Элул-месяц (хоть он и дополнительный) тоже должна быть своевременно внесена подать в царскую казну. В високосном году царь Хаммурапи получал со своих подданных подати не двенадцать раз за год, а — тринадцать. Этот год был выгодным для казны.

Главные доходы государство получало от податей. По всей стране наместники собирали подати, разными продуктами и серебром. Земледельцы давали зерно и масло, вино и полотна, пастухи отдавали дорогую овечью шерсть, которая шла на изготовление тканей для царя и знати, ремесленники поставляли свои изделия. Эти ценности грузили ни суда и отправляли по рекам и каналам в столицу. Там царские писцы учитывали все полученные товары, записывали их на особые таблички и складывали в амбары, где стояла день и ночь надёжная охрана. Земледельцы и ремесленники платили подати натурой — продуктами. Купцы посылали в Вавилон подати товарами или серебром в виде слитков или колец. Денежных знаков (монет) в те времена ещё не было, и серебро считали по весу. Талант, мина, сикль — это были вавилонские меры веса, в этих мерах проходили все денежные расчёты, в сиклях и, минах оценивали стоимость товаров.

Даже часть доходов от храма поступала в царскую казну. Но в этом случае подать доставлялась царю не наместником, а самими храмовыми служителями, и наместник должен был только следить за своевременной отправкой людей и подати. «Так говорит Хаммурапи, — снова писал царь в Ларсу. — Когда ты рассмотришь эту табличку, ты велишь прибыть к тебе всем надсмотрщикам за скотом, приписанным к храмам богов, и пастуху, вместе со всеми их доходами. И ты отправь их в Вавилон, чтобы они отдали их доходы. Смотри, чтобы они ехали ночью и днём и достигли. Вавилона в течение двух дней».

Ежедневно отправлялись из Вавилона гонцы с письмами Хаммурапи. Во всех музеях хранится огромное количество всевозможных глиняных табличек. Большое собрание вавилонских клинописных табличек есть у нас, в СССР, в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве и в Государственном Эрмитаже в Ленинграде. Мы можем там увидеть различные деловые документы, хозяйственные отчёты, письма.

От царя Хаммурапи до нас дошло много различных документов и много писем, главным образом к Синидиннаму. Может быть, эти письма случайно сохранились лучше других, а может быть, царь именно Синидиннаму посылал наибольшее количество указов и распоряжений, так как Ларса, — а вместе с ней и вся южная часть Шумера, была присоединена к Вавилону совсем недавно.

Во всех областях Вавилона Хаммурапи уничтожил власть патеси — прежних царей и правителей. Вместо них он назначил в каждом городе чиновника — царского наместника, который должен был управлять всей областью, следить за сельским хозяйством и ремесленным производством, регулировать торговлю и собирать в царскую казну подати.

Особенно важно было для Хаммурапи иметь сильное войско на юге, в Шумере, который только при нём был присоединён к Вавилону. Чтобы укрепить там свою власть, Хаммурапи расселил во всех областях Шумера своих воинов. Для воинов отводились большие участки земли, где были поле, дом и сад. «Реду» — были тяжело вооружённые воины, у них было длинное копьё, щит и шлем. Они получали не только землю с угодьями, но и скот: волов, овец. А «баиру» — легко вооружённые стрелки — пользовались только домом и угодьями. Земля и скот — это была плата воину за его службу. Никто не имел права — лишить война его имущества. Никто не мог заставить воина работать на себя — ни богатый купец, ни даже военачальник. Войн был слугой царя и служил только ему. Когда бедный воин попадал в плен, за него платили выкуп из царской казны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: