Юрий Холодов - Мозг в электромагнитных полях

- Название:Мозг в электромагнитных полях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Холодов - Мозг в электромагнитных полях краткое содержание

В популярной форме излагаются история и современные проблемы, связанные с выяснением роли внешних и внутренних электромагнитных полей (от статических до радиочастотного диапазона) в деятельности центральной нервной системы. Отмечаются экологические, гигиенические, терапевтические и диагностические аспекты электромагнитной нейрологии. Показаны перспективы использования естественных и искусственных электромагнитных полей для изучения деятельности головного мозга. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Мозг в электромагнитных полях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На ЭМП 400 Гц изменения ЭЭГ отмечали у 6 испытуемых, а на ЭМП 2—10 Гц — только у 4 из 7. Хотя детальных сведений о результатах экспериментов авторы не приводят, можно предполагать, что низкочастотные ЭМП (2—10 Гц) вызывали преобладание колебаний биопотенциалов в диапазоне дельта- и тета-ритмов, а ЭМП 400 Гц — преобладание высокочастотных колебаний в бета-диапазоне.

В сообщении украинских физиков отмечалось, что некоторые люди (3 из 10) могут воспринимать искусственные низкочастотные (0,01—2,00 Гц) МП с индукцией 2*10 -7—2*10 -6Тл, судя по изменению выраженности медленных волн в их ЭЭГ. В загородных условиях, где высшие магнитные помехи были на 2 порядка ниже, чем в городе, отмечали большую чувствительность к МП. Изменения в ЭЭГ наступали не раньше чем через 1 мин после начала воздействия.

Более подробно изучали ЭЭГ-изменения у человека под действием ЭМП врачи-гигиенисты, отмечая чаще всего преобладание медленных волн в ЭЭГ людей, подвергающихся электромагнитному воздействию в условиях производства.

Наблюдаемые изменения являлись результатом длительных (иногда многолетних) воздействий ЭМП, параметры которых значительно варьировали. Отсюда выводы при исследовании ЭЭГ человека обычно заключались в констатации изменений, а более подробный физиологический анализ возникающей ЭЭГ-реакции можно было получить только в опытах на животных.

В качестве объекта исследований использовались обезьяны, собаки, кошки, кролики, крысы, голуби, саламандры, лягушки и беспозвоночные животные. Эксперименты на животных давали возможность вживлять электроды в различные отделы головного мозга и тем самым исследовать межцентральные отношения, изолировать и разрушать отдельные участки ЦНС, а также позволяли изучать реакцию «под лучом». Правда, на этом пути возникали методические осложнения, связанные с тем, что металлические электроды, концентрируя вокруг себя высокочастотные ЭМП, вызывали нагревание мозговой ткани. Для избавления от таких артефактов исследователи переходили к созданию съемных металлических электродов, к использованию угольных или стеклянных электродов, а также к применению низкочастотных ЭМП и постоянных полей, когда нагревание исключается. Электрофизиологический анализ влияния ЭМП на головной мозг чаще проводили советские исследователи.

В наших исследованиях, где изучались ЭЭГ-реакции на ЭМП, основные опыты проведены на неанестезированных кроликах. Хотя не исключена возможность, что другие животные могли быть более чувствительны к ЭМП, нельзя считать выбор объекта совершенно случайным: у животных с высокой степенью синхронизации мозговых потенциалов такие относительно слабые раздражители, как ЭМП, могли не повлиять на ЭЭГ. Важно подчеркнуть, что животные не подвергались никаким фармакологическим воздействиям и потому речь может идти о нормальных реакциях организма.

Длительность воздействия ЭМП чаще всего ограничивалась 1 или 3 мин с интервалом 10—20 мин. В отдельных экспериментах длительность воздействия варьировала от нескольких секунд до нескольких часов. Длительность эксперимента с каждым животным в зависимости от цели исследования менялась от нескольких часов до нескольких месяцев.

В 1960 г. были начаты электрофизиологические исследования влияния на мозг кролика полей УВЧ и СВЧ. При использовании съемных электродов отмечалось возникновение неспецифической (одинаковой при разных ЭМП) диффузной (возникающей сразу во всех участках мозга) ЭЭГ-реакции синхронизации, заключающейся в увеличении числа медленных волн и веретен в ЭЭГ. Наиболее интенсивная реакция на поле СВЧ с ППМ, около 40 мВт/см 2, наблюдалась в коре больших полушарий, гипоталамусе и в неспецифических ядрах таламуса.

В подобных условиях опытов другие исследователи [Лапин, 1970] обнаружили следующую последовательность в интенсивности ЭЭГ-реакции на поле СВЧ, если перечислять в убывающем порядке: гипоталамус, кора, таламус, гиппокамп, ретикулярная формация.

Недавно появились сообщения о том, что модулированное (50 Гц) ЭПМ с частотой 39 МГц и напряженностью 30—400 В/м вызывает появление изолированной судорожной электрической активности в гиппокампе крыс после воздействия длительностью от нескольких секунд до 2 ч.

Эти интересные электрофизиологические данные, которые согласуются и с результатами, полученными условнорефлекторной методикой, показывают, что при воздействии ЭМП на ЦНС возникает реакция, характеризующаяся сложными межцентральными отношениями. Их изучение только начинается. Для проведения сравнительного анализа результатов, полученных разными авторами, важно, чтобы эксперименты проводились на животных одного вида и анализ осуществлялся по одному параметру (у крыс лимбическая система более реактивна к ЭМП, чем у кроликов).

Изучение реакции мозга на каждый новый раздражитель освещает какую-то неизвестную прежде грань в многогранной деятельности ЦНС, помогая тем самым глубже познавать особенности функционирования этой важнейшей системы организма. Здесь уместно описать подробнее реакции на ПМП, которые не вызывают нагревания, относительно легко создаются и часто встречаются в природных условиях.

В 60-х годах (публикации появились с 1963 г.) мы исследовали влияние ПМП, создаваемого электромагнитом, который питался постоянным током от аккумуляторов. Индукцию ПМП варьировали от 20 до 100 мТл. Длительность воздействия измерялась 1—20 мин. Направление силовых линий было горизонтальным. Регистрируя электрическую активность мозга, мы располагали голову кролика между полюсами электромагнита.

Во многих экспериментах одновременно с записью ЭЭГ регистрировали электрокардиограмму (ЭКГ) и частоту дыхания кроликов. Однако не удалось отметить изменений со стороны дыхания или сердечной деятельности при кратком воздействии ПМП. Можно полагать на этом основании, что запись ЭЭГ является достаточно чувствительным методом регистрации реакций на ПМП.

Если между полюсами электромагнита помещали туловище или таз кролика, то изменений в ЭЭГ при 1—3-минутном воздействии не наблюдали, что заставило предполагать непосредственное действие ПМП на ЦНС.

Многочисленные литературные данные доказывают существование и рефлекторного пути бездействия ПМП на ЦНС, но нас интересовало именно непосредственное влияние, так как в большинстве работ оно только отмечалось, но не анализировалось.

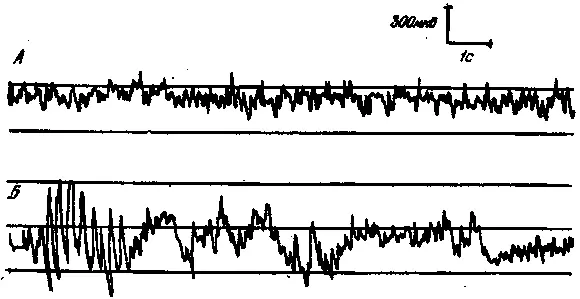

Рис. 9. Изменение ЭЭГ крысы под влиянием ПМП 100 мТ

А — фон; Б — во время действия ПМП

В опытах с ПМП 147 кроликам было дано более 5000 воздействий. При использовании ПМП возможное биологическое действие ЭДС индукции в момент включения и выключения электромагнита проверялось в опытах с постепенным включением ПМП (через реостат). Оказалось, что ЭЭГ-реакция на ПМП не зависит от скорости создания ПМП, а определяется интенсивностью ПМП и длительностью его воздействия. При длительности воздействия менее 20 с мы не обнаружила ЭЭГ-реакции на ПМП.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: