Юрий Холодов - Мозг в электромагнитных полях

- Название:Мозг в электромагнитных полях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Холодов - Мозг в электромагнитных полях краткое содержание

В популярной форме излагаются история и современные проблемы, связанные с выяснением роли внешних и внутренних электромагнитных полей (от статических до радиочастотного диапазона) в деятельности центральной нервной системы. Отмечаются экологические, гигиенические, терапевтические и диагностические аспекты электромагнитной нейрологии. Показаны перспективы использования естественных и искусственных электромагнитных полей для изучения деятельности головного мозга. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Мозг в электромагнитных полях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В лаборатории украинского физиолога П. Г. Богача изолированный ганглий моллюска Планорбис помещали на 6 ч между полюсами электромагнита, создавая в разных сериях опытов ПМП 18,0, 60,0; 120,0 или 180,0 мТл. Отмечали снижение мембранного потенциала во всех случаях. Если на протяжении первых 4 ч процесс деполяризации при индукции ПМП 18,0 и 60,0 мТл проходил медленнее, то через 6 ч наблюдали одинаковое снижение мембранного потенциала во всех опытных сериях (в среднем на 40—47%) в сравнении с контролем. После прекращения воздействия намечалась тенденция к восстановлению мембранного потенциала нервных клеток, но на протяжении 3 ч его величина не достигала контрольного уровня. После воздействия ПМП 180,0 мТл наблюдали что-то похожее на описанную выше реакцию на выключение.

Использование электрографического метода для изучения этой системы совместно с фармакологическими воздействиями является перспективной областью исследования также межцентральных отношений в ЦНС при действии ЭМП. Однако при формулировке этой проблемы нельзя забывать, что реакция голодного мозга на ЭМП возникает одновременно во многих районах, а последовательность вовлечения тех или иных областей вероятнее всего определяется не параметрами воздействующего фактора, а состоянием реагирующего субстрата.

Эксперименты с изоляцией различных участков головного мозга при сохранении кровообращения показали, что деафферентированные участки ЦНС реагируют на ЭМП скорее, интенсивнее и чаще, чем интактный мозг. Необходимо в будущем проверить чувствительность и реактивность различных изолированных участков ЦНС млекопитающих к ЭМП.

Общий вывод из опытов с изолированным мозгом млекопитающих говорит о том, что система, включающая нейроны, глиальные образования и кровеносные сосуды, может реагировать на ЭМП, и в этой связи резонно проследить изменения при действии ЭМП гематоэнцефалического барьера, в который входят указанные структурные элементы мозга. Гематоэнцефалический барьер является частным случаем гистогематических барьеров, свойственных различным системам организма. Детальное изучение этой проблемы было начато академиком Л. С. Штерн в 20-х годах нашего столетия.

Глава 8. Нейрон или глия?

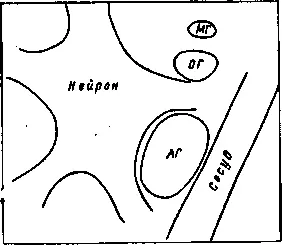

Гемато-энцефалический барьер представляет собой сложную анатомическую, физиологическую и биохимическую систему, определяющую скорость проникновения отдельных веществ в мозг. На рис. 11 приведена схема сосудо-глио-нейронного комплекса, из которой следует, что важную барьерную функцию выполняет астроцит.

Хотя обсуждение вопросов влияния ЭМП на гемато-энцефалический барьер началось с регистрации морфологических изменений глиальных элементов не позже 1966 г. в работах М. М. Александровской, остро подчеркивалась его важная роль в реакциях ЦНС на ЭМП в работе А. Фрая в 1974 г., а на международном симпозиуме в 1977 г. эта проблема уже в качестве одной из важных обсуждалась за круглым столом.

Эксперименты электромагнитобиолога А. Фрая предназначены были определить влияние ноля СВЧ на мозг крыс. Оказалось, что импульсное поле СВЧ было более эффективным, чем непрерывное, судя по флюоресценции срезов мозга в ультрафиолетовом свете после введения в вену 0,15 мл 4%-ного раствора флюоресцина натрия. Картина флюоресценции наводит на мысль, что сосудистое сплетение желудочков мозга участвует в реакциях ЦНС на ЭМП, но этот эффект не всегда ограничивается только желудочками, но наблюдается также и в других областях мозга, особенно в промежуточном мозге. Поскольку облучение животных было общим, нельзя с уверенностью сказать, что эффект, наблюдаемый в мозге, прямой. Он мог быть результатом рефлекторного механизма. Сосудистое сплетение мозга явилось для советского биофизика С. Е. Бреслера и соавторов [1978] объектом исследования влияния ПМП на проницаемость биологических мембран.

Изменения гистогематического барьера и микроциркуляции наблюдали советские гигиенисты у лиц, работавших в условиях воздействия неблагоприятных факторов производственной среды (химическая интоксикация, вибрация, ЭМП радиочастот), сходные изменения свидетельствуют о неспецифическом характере реакций не указанные факторы среды.

В работах американского морфолога Э. Альберта, проведенных на крысах и хомячках с использованием электронно-микроскопической методики, показаны изменения нейроглии и микроциркуляции в мозге, связанные с повышением проницаемости гемато-энцефалического барьера, после воздействия поля СВЧ 2450 МГц 10 мВт/см 2.

Описанные Э. Альбертом нарушения ультраструктуры головного мозга млекопитающих совпадают с данными советских исследователей, которые изучали действие ПМП на мозг. Грузинские морфологи электронно-микроскопическим методом исследовали изменения, возникающие в средней супрасильвиевой извилине коры больших полушарий головного мозга кошки после 1-часового воздействия ПМП индукцией 60 мТл. Изменения наблюдали не во всех нервных и глиальных клетках и не во всех синапсах. В нейронах разных слоев коры отмечали сходные реакции: появление инвагинаций ядерной оболочки, расширение цистерн и каналец эндоплазматической сети, уменьшение числа рибосом, набухание митохондрий, гипертрофию комплекса Гольджи и увеличение количества лизосом. Таким образом, под влиянием ПМП изменяются почти все структурные элементы тела нейрона. Причем изменения со стороны ядерной оболочки, митохондрий и комплекса Гольджи свидетельствуют о повышении метаболических процессов, а состояние эндоплазматической сети и рибосом говорит о подавлении белкового синтеза.

Рис. 11. Схема нейро-глио-сосудистого комплекса, являющегося структурной основой мозговой ткани

МГ — микроглин, ОГ — олигодендроглия, АГ — астроцитарная глия.

Наиболее заметные изменения возникали в ультраструктуре синапсов, особенно со стороны пресинаптических терминалей. Отмечали набухание митохондрий и появление крупных полиморфных вакуолей. Такие вакуоли достигали особенно больших размеров в постсинаптических областях: дендритах и шипиках.

В аксодендритных синапсах возникала значительная вариабельность размеров синаптических пузырьков, их перераспределение в бутоне и уменьшение общего числа. Встречались терминали, в которых вообще не было синаптических пузырьков. Эти картины свидетельствуют о значительном нарушении синаптической передачи после воздействия ПМП.

Недавно возникла гипотеза о возможном влиянии ЭМП на микротрубочки и в связи с этим на аксональный транспорт. Это предположение связано не только с фактами, свидетельствующими об изменении функций НС под влиянием ЭМП, но и с сообщениями о возникновении при действии ЭМП катаракты в хрусталике глаза, нарушении ретины, снижении сперматогенеза и ненормальном развитии куколок насекомых. Во всех перечисленных процессах важную роль играют микротрубочки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: