Андрей Пунин - Архитектура Петербурга середины XIX века

- Название:Архитектура Петербурга середины XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лениздат

- Год:1990

- Город:Ленинград

- ISBN:5-289-00602-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Пунин - Архитектура Петербурга середины XIX века краткое содержание

Книга известного историка архитектуры посвящена петербургскому зодчеству. На большом фактическом материале автор рассматривает сложную проблематику архитектуры Петербурга 1820–1860 годов, исследует изменения в творческом методе архитекторов, которые произошли в этот период и вызвали эволюцию архитектуры от классицизма к ретроспективному стилизаторству и эклектике.

На первой странице обложки — Исаакиевская площадь; на четвертой — Ново-Михайловский дворец. Фрагмент северного фасада.

Архитектура Петербурга середины XIX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

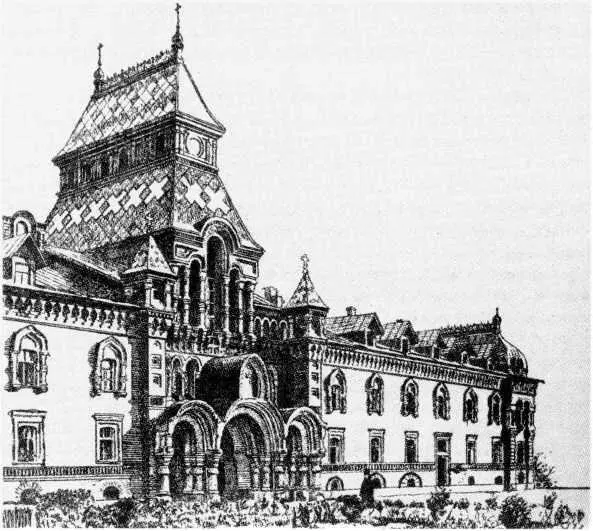

Своеобразной художественной вариацией на темы русского зодчества XVII века было большое здание келий со «святыми воротами», построенное А. М. Горностаевым в конце 1840-начале 1860-х годов в Троице-Сергиевой пустыни — привилегированном монастыре, расположенном вблизи Петербурга, у Петергофской дороги. Им же был создан комплекс зданий на острове Валаам [148] Мурашова Н. В., Петрова Е. Ю. От канонов — к самобытному стилю. — Ленинградская панорама, 1985, № 6, с. 37–39.

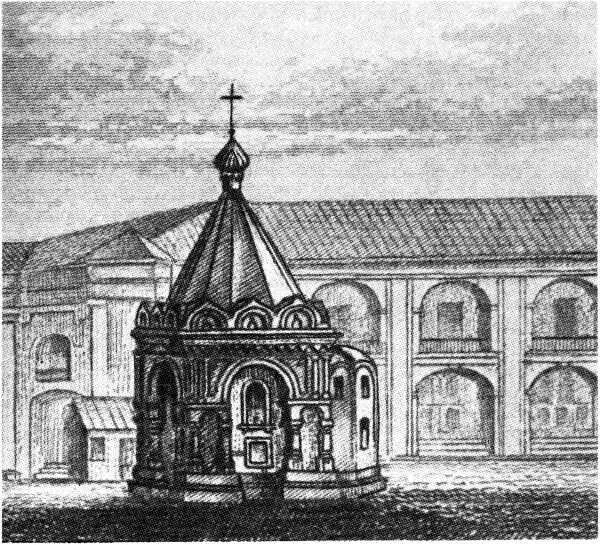

. В центре Петербурга А. М. Горностаев построил по заказу церкви несколько зданий, в том числе не сохранившуюся часовню Спаса Нерукотворного на Невском проспекте, у портика Перинной линии (1859–1860 гг.) и подворье Троице-Сергиевой пустыни (набережная Фонтанки, 44), фасад которого, к сожалению, полностью утратил свою прежнюю отделку, выполненную в 1850-х годах. Произведения А. М. Горностаева знаменовали начало нового этапа в развитии национального направления в русской архитектуре XIX века. Становление историко-архитектурной науки сопровождалось накоплением все более обширной и точной информации о памятниках древнерусской архитектуры и о путях ее исторической стилевой эволюции [149] См.: Славина Т. А. Исследователи русского зодчества. Русская историко-архитектурная наука XVIII-начала XX века. Л., 1983.

. Это выдвинуло задачу «научного конструирования национального стиля» [150] Кириченко Е. И. Романтизм и историзм в русской архитектуре XIX века (К вопросу о двух фазах развития эклектики). — В кн.: Архитектурное наследство, т. 36. М., 1988, с. 141.

. В ее решении А. М. Горностаеву принадлежала немалая заслуга, что отмечалось В. В. Стасовым. В произведениях Горностаева чувствуется стремление более последовательно опираться на наследие русской архитектуры XVI–XVII веков, в частности на тот расцвет декоративного «узорочья», которым была отмечена архитектура второй половины XVII века. Так в русской архитектуре середины XIX века начались те процессы, которые позднее привели к мощному развитию «русского стиля» в архитектуре последней трети XIX столетия.

Строительство православных церквей, часовен и монастырей «в древнем возобновленном стиле» (по определению И. И. Свиязева) было связано прежде всего с тем, что они стали восприниматься общественным сознанием середины XIX века как «символ нации, национальной культуры, ее исторической неповторимости и значения» [151] Там же, с. 137.

. Определенную роль сыграли и функциональные соображения, связанные с принципом «умного выбора». И все же произведения национального направления оказались в сложных, неоднозначных взаимоотношениях с их историческими прототипами. Хотя родственность функции способствовала повторению в церквах XIX века композиционных приемов древнерусского зодчества и его стилистики, тем не менее разница между ними все же оказалась весьма значительной.

Зодчие Древней Руси были выходцами из народа и в своих произведениях воплощали его веру, его чаяния, его представления о прекрасном. Древнерусская архитектура уходила своими корнями в глубинные слои народной художественной культуры, питалась ее животворными соками. Зодчие компоновали здание и любовно выполняли каждую деталь, «как мера и красота скажут», внося тонкие нюансы в пропорциональное и ритмическое построение композиции, варьируя ее элементы. И эта «рукотворность» форм придает их произведениям особое поэтическое очарование.

Стилизаторские произведения архитектуры середины XIX века рождались в совершенно иных исторических условиях и отражали иные общественные отношения, иное время. Иным оказалось и положение культовых зданий в общем контексте архитектурного творчества: они в значительной мере утратили ту доминирующую роль, которая была присуща им в системе художественной культуры средневековья.

Очень сильно изменились и методика архитектурного творчества, и технология строительства, а это оказывало существенное воздействие и на характер архитектурных форм. В отличие от памятников древнерусского зодчества постройки XIX века возводились по математически выверенным чертежам, детали исполнялись по однотипным шаблонам, что приводило к их механическому повторению. Тщательно исполненное сплошное оштукатуривание фасадов усугубляло сухость форм. И хотя планировочные и конструктивные решения церковных зданий, отражая возросшие возможности строительной техники, стали более разнообразными и более совершенными, их архитектурно-художественные образы приобрели оттенок официальной холодности и оказались лишенными той удивительной поэтичности и одухотворенности, которые были свойственны творениям зодчих старой Руси.

Культовые постройки, возведенные архитекторами середины XIX века, воплотили материальную и духовную культуру своего времени, хотя инициаторы «национального направления» были убеждены в том, что их произведения являются опытами восстановления древнего стиля, «драгоценного для сердца русского по многим воспоминаниям».

Лишь в очень редких случаях культовые православные постройки, возводившиеся в середине XIX века, компоновались в формах не «русского» или «русско-византийского» стиля, а в традициях барокко и классицизма. Но это было связано с определенными ансамблевыми соображениями. Например, колокольня церкви Святой Екатерины на Васильевском острове (Съездовская, быв. Кадетская линия, 27–29), построенная в 1863 году архитектором В. А. Болотовым, была скомпонована в традициях классицизма, благодаря чему она удачно сочетается с объемом церкви, возведенной в 1811–1823 годах архитектором А. А. Михайловым.

Относительно удачным повторением исторических прототипов — русских барочных храмов середины XVIII века — явилась новая Крестовоздвиженская церковь на Литовском проспекте у Обводного канала, построенная архитектором Е. И. Диммертом в 1848–1851 годах взамен обветшавшей старой церкви 1740-х годов. Живописный пятиглавый силуэт и фасады, стилизованные под барокко (хотя и отличающиеся от подлинников суховатой прорисовкой деталей), придают своеобразную прелесть этому ансамблю, состоящему из барочной церкви и стройной классицистической колокольни с колоннадами, возведенной в 1810–1812 годах архитектором А. И. Постниковым.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]](/books/1084796/klifford-faust-velikij-torgovyj-put-ot-peterburga-do-pekina-istoriya-rossijsko-kitajskih-otnoshenij-v-xviii-xix-vekah.webp)