Андрей Пунин - Архитектура Петербурга середины XIX века

- Название:Архитектура Петербурга середины XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лениздат

- Год:1990

- Город:Ленинград

- ISBN:5-289-00602-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Пунин - Архитектура Петербурга середины XIX века краткое содержание

Книга известного историка архитектуры посвящена петербургскому зодчеству. На большом фактическом материале автор рассматривает сложную проблематику архитектуры Петербурга 1820–1860 годов, исследует изменения в творческом методе архитекторов, которые произошли в этот период и вызвали эволюцию архитектуры от классицизма к ретроспективному стилизаторству и эклектике.

На первой странице обложки — Исаакиевская площадь; на четвертой — Ново-Михайловский дворец. Фрагмент северного фасада.

Архитектура Петербурга середины XIX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Стремление к созданию ансамблевой композиции предопределило новое художественное решение фасадов двух лицевых корпусов Смольного монастыря, переделанных в 1860-х годах архитектором П. И. Таманским. Эти корпуса, фланкирующие главный вход, были построены в 1822–1835 годах В. П. Стасовым в формах позднего классицизма. Таманский, стремясь стилистически приблизить облик лицевых корпусов к постройкам Растрелли, переделал их фасады «во вкусе Растрелли», обработав их барочной лепниной, впрочем, несколько более дробной по проработке деталей, чем лепная отделка зданий, возведенных в середине XVIII века.

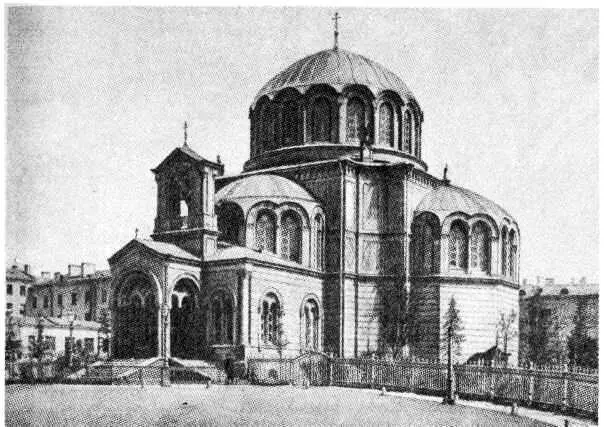

Необычное для петербургской архитектуры стилевое решение использовал архитектор Р. И. Кузьмин при проектировании греческой церкви Святого Димитрия Солунского. Церковь предназначалась для живших в Петербурге греков, и поэтому решено было соорудить ее в «подлинно византийском стиле», используя конструктивные приемы и декоративные мотивы византийской архитектуры VI–XIV веков: уположенный главный купол и боковые полукупола — конхи (они перекрывали граненые выступы, примыкавшие к центральному объему), аркады, опиравшиеся на колонны, и т. п. Церковь, сооруженная в 1861–1866 годах, стояла на берегу Литовского канала, на Летней Конной площади (в начале 1960-х годов ее разобрали и на ее месте построили концертный зал «Октябрьский»), Постройка Кузьмина стала одним из первых примеров нового — «неовизантийского» направления в церковной архитектуре, получившего заметное распространение в последующие десятилетия.

Проектируя здания иноверческих церквей, архитекторы-эклектики компоновали их объемы и фасады в духе западных стилей эпохи средневековья — романского и готического либо смешивали их черты. В этом тоже своеобразно воплощался принцип «умного выбора»: избирался такой стилевой прототип, который отвечал бы функции здания, напоминая прихожанам (как правило, потомкам выходцев из западноевропейских стран) архитектурные образы родины их предков. Характерными примерами таких стилизаторских воспроизведений западных средневековых стилей служат реформатские церкви, построенные в Петербурге в первой половине 1860-х годов.

Одна из них — шведская реформатская церковь Святой Екатерины — была возведена на Малой Конюшенной улице, около Шведского переулка (современный адрес — улица Софьи Перовской, 1). Проект церкви разработал в 1863 году архитектор К. К. Андерсон [152] ЦГИАЛ, ф. 513, оп. 102, д. 3349, л. 13–55.

. Он же построил принадлежавший церкви жилой дом на углу Шведского переулка.

Фасад шведской церкви решен в формах романского стиля. Он, несомненно, ближе к историческим прототипам, чем полуклассический-полуроманский фасад кирхи Святого Петра, построенной А. П. Брюлловым на Невском проспекте в 1830-х годах. Однако в произведении Андерсона нет той ясности и гармонии, которые так привлекают в постройке Брюллова. Очевидно, в этом сказался иной уровень профессионального мастерства. Формы романского стиля, воспроизведенные Андерсоном в штукатурке, утратили присущую им суровую величавость и монументальность.

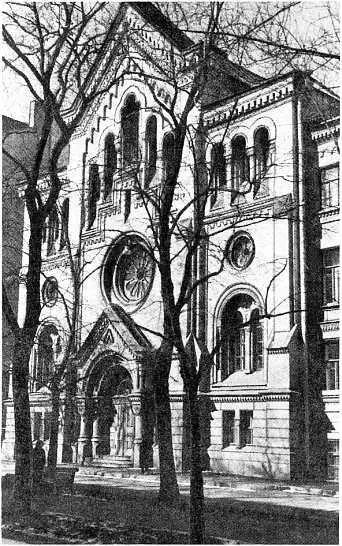

Более удачной стилизацией на темы средневековой архитектуры Северной Европы было здание реформатской немецкой церкви, стоявшее между Мойкой и Большой Морской улицей (ныне улица Герцена, 58), около Почтамтского переулка (ныне переулок Подбельского). Оно было построено в 1862–1865 годах по проекту архитектора Г. А. Боссе; строительством руководил архитектор Д. И. Гримм. Фасады здания, выполненные кирпичной кладкой высокого качества, были оставлены неоштукатуренными: для того времени это был новаторский архитектурный прием, который хорошо гармонировал с относительно лаконичными формами романского стиля, выбранными Боссе.

Мотивируя выбор именно этого стилевого прототипа, Боссе писал: «По моему внутреннему убеждению, строгой простоте и духу реформатского учения более всего соответствует стиль романский. Простота формы, отсутствие штукатурки и орнаментов как нельзя более характеризуют серьезное назначение постройки… Я считал необходимым совершенно отрешиться от стиля готического, который неизбежно влечет за собой различные орнаменты, а для последних мы не имели ни средств, ни подходящего материала» [153] Зодчий, 1874, № 4, с. 46.

. Однако Боссе не следовал буквально нормам романского стиля: большие, светлые окна, общая вытянутость пропорций и высокий шпиль в известной мере приближали это здание к раннему варианту северной, прибалтийской готики.

Реформатская церковь, поставленная на берегу Мойки, у ее излучины, стала интересным акцентом в панораме Мойки. Архитекторы второй половины XIX века высоко оценили эту постройку, отметив, что она «составляла по своей простоте и грациозной пропорциональности частей, по выдержанности и благородству стиля одно из лучших наших художественных произведений» [154] Зодчий, 1873, № 1, с. 16.

. И можно только пожалеть, что в начале 1930-х годов здание было полностью перестроено и его стройный силуэт сменился грузным массивом Дворца культуры работников связи.

Здания больниц и учебных заведений

Рост населения Петербурга требовал строительства новых зданий для нужд народного образования и медицинского обслуживания. В их планировке начинается поиск новых, более рациональных композиционных приемов. Все больше внимания уделяется удобной связи помещений, их освещенности. Это, естественно, влияет и на архитектуру фасадов, способствуя отходу от канонов классицизма, хотя некоторые его приемы, в частности симметричное построение плана и фасада и выделение центра, продолжают использоваться.

Появившиеся во второй трети XIX века в Петербурге здания лечебных и учебно-воспитательных заведений строились не только казной, но и на средства частных лиц, и на благотворительные пожертвования. Особенно активно занималось их строительством «Ведомство учреждений императрицы Марии». Это ведомство, учрежденное супругой Павла I еще в конце XVIII века, занималось благотворительной деятельностью, и в частности строительством больниц, учебных заведений, приютов и т. д. Объем этого строительства был намного меньше действительных потребностей быстро растущего города. К тому же архитекторы, проектировавшие и строившие эти здания, были, как правило, сильно стеснены жесткими рамками смет, составленных так, чтобы добиться минимальной стоимости здания. Все это влияло и на размеры построек такого типа, и на их архитектуру.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]](/books/1084796/klifford-faust-velikij-torgovyj-put-ot-peterburga-do-pekina-istoriya-rossijsko-kitajskih-otnoshenij-v-xviii-xix-vekah.webp)