Андрей Пунин - Архитектура Петербурга середины XIX века

- Название:Архитектура Петербурга середины XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лениздат

- Год:1990

- Город:Ленинград

- ISBN:5-289-00602-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Пунин - Архитектура Петербурга середины XIX века краткое содержание

Книга известного историка архитектуры посвящена петербургскому зодчеству. На большом фактическом материале автор рассматривает сложную проблематику архитектуры Петербурга 1820–1860 годов, исследует изменения в творческом методе архитекторов, которые произошли в этот период и вызвали эволюцию архитектуры от классицизма к ретроспективному стилизаторству и эклектике.

На первой странице обложки — Исаакиевская площадь; на четвертой — Ново-Михайловский дворец. Фрагмент северного фасада.

Архитектура Петербурга середины XIX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первый участок железной дороги, между Павловском и Царским Селом, был окончен раньше, и движение по нему открылось 27 сентября 1836 года. Так как купленные в Англии паровозы еще не прибыли, то вагоны перемещались лошадьми. В октябре из Англии на паруснике доставили в разобранном виде первый паровоз. Его по частям перевезли в Царское Село и здесь собрали. 6 ноября 1836 года из Царского Села в Павловск, при огромном стечении зрителей, отправился первый поезд на паровозной тяге.

Весной 1837 года развернулись строительные работы на участке дороги вблизи Петербурга.

Торжественное открытие железной дороги, связавшей Петербург с Павловском, состоялось 30 октября 1837 года.

Первая русская железная дорога не имела большого экономического значения, но дала первый опыт инженерам и строителям и доказала преимущества нового вида транспорта.

Опасаясь — и не без оснований, — что небольшой поток пассажиров сделает эксплуатацию дороги Петербург-Павловск экономически невыгодной, Герстнер предложил у ее конечной станции построить для привлечения публики здание воксала — так называли тогда разного рода увеселительные заведения, предназначенные для отдыха и развлечения. В итоге конкурса на проект здания воксала, проведенного весной 1836 года, был выбран проект, составленный архитектором А. И. Штакеншнейдером.

В летние месяцы павловский воксал становился одним из главных центров музыкальной жизни Петербурга. Устраивавшиеся здесь концерты привлекали многочисленную публику. Интересный репертуар, первоклассные исполнители, хорошая акустика зала — все это удачно сочеталось с возможностью прекрасной прогулки по аллеям прославленного парка.

Поскольку увеселительный воксал в Павловске, размещенный вблизи железнодорожных путей, одновременно являлся и конечной станцией, то его название постепенно утратило свое первоначальное значение и стало связываться с железной дорогой. Старое слово «воксал», превратившись в «вокзал», изменило и свой смысл: вокзалами стали называть большие пассажирские здания на всех железных дорогах России.

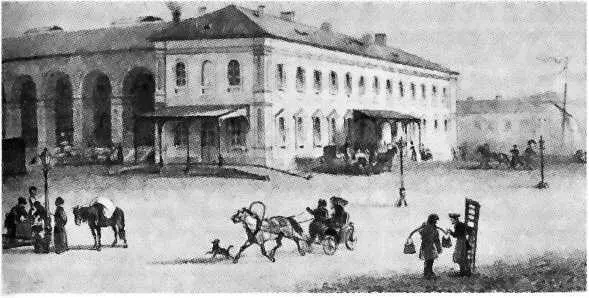

Конечная станция в Петербурге была размещена на западном участке плаца Семеновского полка: около пересечения Загородного проспекта с Введенским каналом. Первоначально станционное здание было деревянным, одноэтажным и, по мнению современников, «весьма неприглядным». Новое каменное здание было построено в 1849–1851 годах по проекту К. А. Тона. Его планировка в виде буквы П, охватывающей конец железнодорожных путей, стала впоследствии типичной для вокзалов так называемого тупикового типа. Главный фасад выходил на Загородный проспект. Ничего специфически «вокзального» в облике главного фасада не было: стены были прорезаны окнами обычных размеров, охваченными наличниками ренессансного типа, и только большие подъезды с арочными навесами на чугунных колоннах намекали на транспортную функцию здания. Более оригинально выглядел боковой фасад: он представлял собой мощную девятипролетную аркаду, сквозь проемы которой пять лестниц вели с площади на платформу. В середине 1870-х годов вокзал был увеличен, при этом его лицевой корпус был удлинен и получил новую, более нарядную отделку. В начале XX века дорогу продлили до Витебска, и тогда же соорудили ныне существующий Витебский вокзал.

Дискуссия о целесообразности устройства железнодорожного сообщения в России продолжалась и после завершения строительства первой экспериментальной дороги Петербург-Павловск. Ее еще больше подогревали возникшие на рубеже 1830-1840-х годов планы соединения железной дорогой обеих столиц — Москвы и Петербурга. Среди ярых противников железных дорог было немало высокопоставленных чиновников, в том числе и министр императорского двора князь П. М. Волконский, и даже сам «главноуправляющий путями сообщения» граф К. Ф. Толь. Министр финансов граф Е. Ф. Канкрин утверждал, что железная дорога «не принесет никакого дохода, испортит нравственность и истребит капиталы», а министр внутренних дел граф Л. А. Перовский высказывал опасения, что с развитием железных дорог возникнет нежелательное «влияние духа иноземного на коренные наши губернии» [180] Виргинский В. С. Указ. соч., с. 217–218.

. Лагерь сторонников строительства железных дорог объединял и многих промышленников, и прогрессивных литераторов, и передовых инженеров-путейцев, таких, как М. С. Волков, П. П. Мельников, Н. О. Крафт, Н. И. Липин и другие. Выражая мнение своих единомышленников, Н. И. Липин писал: «Построение железных дорог составляет для России потребность более важную, нежели для какого-либо другого европейского государства, по обширности ее пространств, по разнообразию и богатству естественных ее произведений и в то же время по разбросанности мест их нахождения на огромных между собою расстояниях» [181] Липин Н. И. О построении железных дорог. Рукопись. 1856, с. 1. Хранится в научно-технической библиотеке ЛИИЖТа.

.

13 января 1842 года состоялось специальное заседание Комитета министров с участием ряда «высокопоставленных особ», на котором обсуждался вопрос о строительстве железной дороги между Петербургом и Москвой. Большинство присутствовавших чиновников было настроено отрицательно. Однако сам Николай I, в отличие от многих его министров, был «убежден в необходимости и пользе сооружения железной дороги между столицами», хотя и считал «ненужным пролагать теперь железные дороги в других местностях России» [182] Постройка и эксплуатация Николаевской железной дороги. СПб., 1901, с. 6.

. Мнение царя решило исход дискуссии: через две недели последовал указ о строительстве железной дороги Москва — Петербург и о создании Особого комитета и Строительной комиссии.

Техническое руководство строительством железной дороги Петербург — Москва было поручено петербургским инженерам-путейцам П. П. Мельникову и Н. О. Крафту. Проектированием и строительством многочисленных мостов на этой дороге руководили инженеры Д. И. Журавский, С. Ф. Крутиков и другие.

Строительство железной дороги, соединившей обе столицы, было начато в 1843 году и окончено в 1851 году. 1 ноября 1851 года дорога открылась для регулярного движения пассажирских поездов. В сентябре 1855 года распоряжением Александра II Петербургско-Московская железная дорога была названа Николаевской, вокзал в Петербурге стал тоже называться Николаевским.

Помимо двухпутной линии протяжением 604 версты было построено 19 путепроводов, 69 труб и 184 моста, в числе которых были и такие крупные сооружения, как мост через реку Мету (девять пролетов по 28,7 сажени) и высокий виадук через Веребьинский овраг (девять пролетов по 23,3 сажени). На дороге было сооружено 34 станции, в том числе 9 станций первого и второго классов. Конечные станции в Москве и Петербурге были скомпонованы по тупиковой схеме. Остальные станции первого и второго классов были сделаны «островного» типа: пассажирские здания располагались на «островке» между главными путями. Для удобства пассажиров над платформами этих станций были сделаны навесы на чугунных колоннах. Станционные здания первого и второго классов строились по «образцовым» (т. е. типовым) проектам, разработанным архитектором Р. А. Желязевичем. Один из участников строительства железной дороги, инженер А. И. Штукенберг, в своих мемуарах отмечал, что «пассажирские здания первого и второго классов построены очень солидно — все камень, кирпич и чугун; потолки при ширине помещений внутри в 6 сажен покрыты смелыми и красивыми сводами; галереи на чугунных колоннах, дебаркадеры гранитные, вообще вид зданий грандиозен» [183] Штукенберг А. И. Очерки сооружения и эксплуатации в первое время Николаевской железной дороги. — Журнал Министерства путей сообщения, 1887, № 9, с. 49.

.

Интервал:

Закладка:

![Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]](/books/1084796/klifford-faust-velikij-torgovyj-put-ot-peterburga-do-pekina-istoriya-rossijsko-kitajskih-otnoshenij-v-xviii-xix-vekah.webp)