Андрей Пунин - Архитектура Петербурга середины XIX века

- Название:Архитектура Петербурга середины XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лениздат

- Год:1990

- Город:Ленинград

- ISBN:5-289-00602-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Пунин - Архитектура Петербурга середины XIX века краткое содержание

Книга известного историка архитектуры посвящена петербургскому зодчеству. На большом фактическом материале автор рассматривает сложную проблематику архитектуры Петербурга 1820–1860 годов, исследует изменения в творческом методе архитекторов, которые произошли в этот период и вызвали эволюцию архитектуры от классицизма к ретроспективному стилизаторству и эклектике.

На первой странице обложки — Исаакиевская площадь; на четвертой — Ново-Михайловский дворец. Фрагмент северного фасада.

Архитектура Петербурга середины XIX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

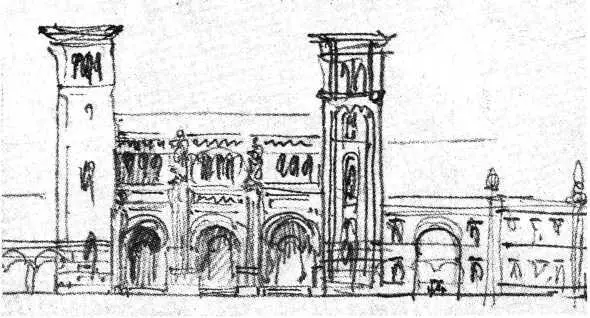

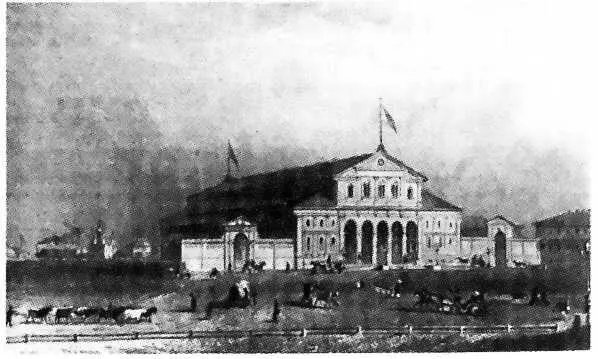

В 1843 году началось проектирование конечной пассажирской станции в Петербурге, место для которой выбрали вблизи пересечения Невского проспекта с Литовским каналом. Первоначальный проект вокзала, представленный 17 февраля 1843 года Р. А. Желязевичем, не был принят, и в ноябре проектирование вокзала было поручено в порядке конкурса А. П. Брюллову, Н. Е. Ефимову и К. А. Тону [184] ЦГИА, ф. 219, on. I, кн. 3, д. 3215.

. Победителем оказался Тон, хотя и ему пришлось внести в проект некоторые изменения. В начале 1844 года были одобрены «переделанный согласно высочайшим замечаниям архитектором Тоном проект на устройство в Петербурге пассажирской станции» и составленный им же проект станционного здания в Москве, которое в уменьшенном виде повторяло петербургское здание.

Работы по строительству вокзала в Петербурге начались в 1844 году под руководством Тона. Но в 1847 году произошел конфликт между Тоном и главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями графом П. А. Клейнмихелем. В результате к руководству строительством был привлечен архитектор Р. А. Желязевич. Возможно, что он принял участие в проектировании и осуществлении металлического перекрытия дебаркадера.

Конфликт Тона с Клейнмихелем, описанный в воспоминаниях А. И. Штукенберга, наглядно обрисовывает условия, в которых приходилось работать петербургским архитекторам тех лет. Граф Клейнмихель питал особую симпатию к кирпичной кладке с тонкими швами, что было, пожалуй, красивее, но оказывалось в определенных условиях во вред прочности постройки, так как при слишком тонких прослойках раствора уменьшалось сцепление между кирпичами и нарушалась монолитность стены. «Из-за этого, — пишет Штукенберг, — крутобыстрый граф поссорился с знаменитым архитектором К. А. Тоном, который строил Петербургский вокзал и наотрез отказался делать кирпичную кладку с тонкими швами… и был удален от звания инспектора строящихся станционных зданий по всей железной дороге… В 1847 году место К. А. Тона как инспектора заступил академик Желязевич, который был другого тона и человек сам очень тонкий. Он стремился угождать могучему графу и за это пользовался его расположением и поддерживал в кирпичной кладке тонкие швы», — хотя, замечает Штукенберг, такая кладка «была особенно неуместна и вредна, так как пассажирские и локомотивные здания на станциях первого и второго классов у нас строились со сводами и арками больших пролетов, производящих на стены большой распор и требующих от них особенной устойчивости».

Инженер-путеец А. И. Штукенберг, сам опытный строитель, в своих воспоминаниях высоко оценил технические познания и строительный опыт архитектора Тона: «К. А. Тон успел несколько раз побывать у нас на работах и дать нам, строителям, много полезных советов, которые я высоко ставлю; так и в беседах с ним — о том, как строить, я почерпал столько практических сведений, что они были мне очень полезны и всегда их вспоминаю» [185] Штукенберг А. И. Указ. соч. — Журнал Министерства путей сообщения, 1887, № 5, с. 35–36.

.

Работы по строительству Московского (Николаевского) вокзала в Петербурге были завершены к лету 1851 года.

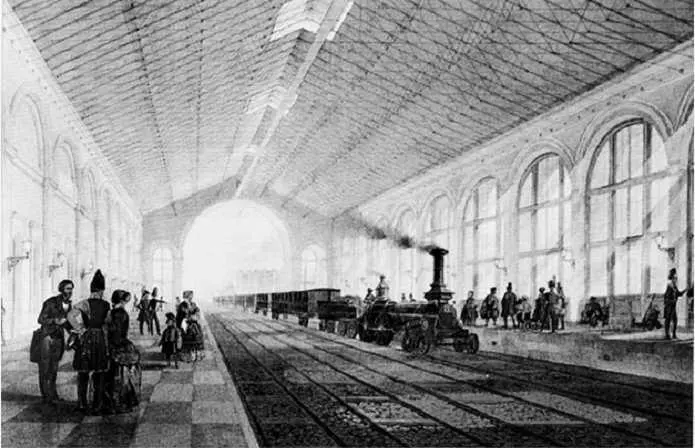

Большим новшеством было железное покрытие над концевыми участками железнодорожных путей и примыкающими пассажирскими платформами. Металлические покрытия вокзальных дебаркадеров, появившиеся в Западной Европе и в России в середине XIX века, были одним из самых ярких свидетельств успехов строительной техники. Московский вокзал в Петербурге и его собрат — Петербургский вокзал в Москве были первыми в России вокзалами с этим новым, прогрессивным типом крытого дебаркадера, который обеспечивал большие удобства для пассажиров. Обнаженные железные фермы покрытия и просто оформленные боковые стены, прорезанные широкими арючными окнами, создавали совершенно новый облик интерьера общественного здания транспортного типа, отличающийся строгостью и простотой, органично отвечающей его функции [186] В начале 1950-х годов интерьеры вестибюля и зала ожидания Московского вокзала были переделаны. В конце 1950-х годов сооружен новый корпус, обращенный к Литовскому проспекту.

.

Фасад Московского вокзала был решен Тоном в более традиционном духе. Стремясь подчеркнуть общественное назначение здания, сделать его архитектурной доминантой будущей привокзальной площади, Тон увенчал центр здания высокой часовой башней. Этот прием, несомненно, был подсказан сложившимся в странах Западной Европы типом здания городской ратуши. Фасады вокзала оформлены мотивами, заимствованными в архитектуре итальянского Ренессанса. Поэтажно размещенные трехчетвертные колонны и пилястры коринфского ордера, оформление проемов первого этажа двойными арками, охваченными более крупной третьей аркой, ренессансные наличники окон — все это довольно типично для неоренессансной ветви петербургской архитектуры середины XIX века. Выбор «стиля ренессанс» для оформления фасадов Московского вокзала закономерен: классицизм считался уже устаревшим, и нужно было найти такой стилевой прототип, который, соединяя в себе черты строгости и деловитости, в то же время вызывал бы отчетливые ассоциации с общественными зданиями. Готика для центра столицы не годилась: ее продолжали считать более подходящей для загородных построек (возможно, по этим же соображениям и не был принят «романтический» проект вокзала, предложенный А. П. Брюлловым), стилизаторское барокко было слишком пышным и дорогим (правительство требовало экономного расходования средств на отделку железнодорожных зданий), а более строгий «стиль ренессанс» позволял легче уложиться в сметы и придать облику здания общественный характер.

Однако неоренессансная отделка фасадов Московского вокзала имеет интересную особенность, связывающую ее с традициями московской архитектуры конца XVII века: расположение колонн на фасаде и на углах башни, выступы-раскреповки антаблемента над колоннами, пояски, охватывающие колонны в их нижней трети, и ряд других мотивов очень напоминают приемы использования ордерных элементов в знаменитой Сухаревой башне в Москве, возведенной в 1692–1701 годах. Сходство прослеживается и в очертаниях силуэта. Все это вносит в архитектурный образ вокзала определенный оттенок, напоминающий, что здесь начинается путь в первопрестольную столицу.

В 1850-1860-х годах развернулось строительство железных дорог, связавших Петербург с юго-западными и западными губерниями.

В 1851 году началось строительство магистральной железной дороги из Петербурга на Варшаву. Через два года было открыто движение на первом участке — до Гатчины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]](/books/1084796/klifford-faust-velikij-torgovyj-put-ot-peterburga-do-pekina-istoriya-rossijsko-kitajskih-otnoshenij-v-xviii-xix-vekah.webp)