Сергей Дмитриев - Грибоедов. Тайны смерти Вазир-Мухтара

- Название:Грибоедов. Тайны смерти Вазир-Мухтара

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-2597-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Дмитриев - Грибоедов. Тайны смерти Вазир-Мухтара краткое содержание

Такой судьбы не придумал бы ни один, даже самый искусный писатель! Жизнь Александра Грибоедова вместила в себя и военную службу в эпоху Наполеоновских войн, и творческую деятельность по созданию драматургических произведений, в том числе мирового шедевра «Горе от ума», и успешную работу на дипломатическом поприще в Персии, и участие в Русско-персидской войне 1826–1828 гг., и, наконец, трагическую гибель в Тегеране во время разгрома российского посольства.

И сколько тайн скрывает до сих пор биография поэта и дипломата, который заменял России, по словам Н.Н. Муравьева-Карского, «единым своим лицом двадцатитысячную армию»! Пушкин не случайно писал о Грибоедове: «Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни».

Знак информационной продукции 12+

Грибоедов. Тайны смерти Вазир-Мухтара - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Особый интерес у Пушкина вызывала личность самого Мухаммеда (Магомета, как он его называл). В начале XIX века и в Европе, и в России все считали Магомета автором Корана. Переводчик Веревкин писал тогда об этом: "Что Магомет действительно был сочинитель и вымыслитель Аль-Корана, сие есть неоспоримо, хотя, вероятно же, имел себе помощников в этом". Л ишь позднее в науке установилось мнение, что только некоторые части Корана относятся ко времени Магомета, остальные же части этого сборника нужно отнести к более ранним и поздним срокам. Пушкина же более всего увлекал сам факт того, что Магомет был поэтом-изгнанником, поначалу гонимым и непризнанным. Его жизнь была созвучна с судьбой самого Пушкина, бывшего в то время в ссылке и обеспокоенного темой изгнания ("Всегда гоним, теперь в изгнаньи // Влачу закованные дни").

Новое творение Пушкина "Подражания Корану" потрясло многих его друзей и почитателей. К.Ф. Рылеев, в частности, писал поэту о том, как его брат Лев Пушкин "прочитал нам несколько новых твоих стихотворений. Они прелестны; особенно отрывки из Алкорана. Страшный суд ужасен". Как писал один из первых биографов Пушкина, П.В. Анненков, в год создания "Подражаний" поэт был "до того увлечен гиперболической поэзией произведения, что почел за долг распространять имя Магомета как гениального художника в литературных кругах, и К.Ф. Рылеев недаром, умоляя Пушкина покинуть рабское служение Байрону, употребил в письме своем фразу: "хоть ради твоего любезного Магомета"".

Как тут не вспомнить одного из самых великих поэтов, И.В. Гете, который настолько увлекся восточной поэзией, историей и красотой ислама, что сам называл себя мусульманином:

Что Книгой книг является Коран,

Я, мусульманин, истиной считаю…

В своем монументальном историко-поэтическом труде, до сих пор никем не превзойденном, под названием "Западно-Восточный диван" (1814–1818 гг.), он настолько глубоко и ярко исследовал мир Востока, прежде всего Персии, и шедевры персидской и арабской поэзии, так живо воссоздал в своих собственных стихотворениях восточный колорит, что его, пожалуй, можно поставить в самый первый ряд подвижников культуры и истории Востока и назвать одним из первых певцов Востока в мировой литературе. Только Байрон и Пушкин могут соперничать с ним на этом почетном поприще. (Данная тема, а особенно восточные переклички в творчестве "первого поэта Запада" — Гёте и "первого поэта России" — Пушкина, еще ждет своего исследователя.)

Еще в лицее, по свидетельству многих, Пушкин особенно много внимания уделял изучению истории и философии, в том числе восточной. В рецензии на второй том "Истории русского народа" Н.А. Полевого Пушкин позднее писал: "…В сей-то священной стихии исчез и обновился мир. История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства…" Во время обучения в лицее Пушкина лекции по истории там читал профессор И.К. Кайданов, автор учебника "Основания всеобщей политической истории", который рассказывал лицеистам и о Персии, "первом великом государстве на свете", и об учении Зороастра (Заратуштры), и об Аравии, и о Мухаммеде и созданной им религии — исламе.

Пушкин, как и Грибоедов, прекрасно знал переводы многих стихотворений персидских лириков, в том числе и "Завещание" Саади, которое, по мнению литературоведов, послужило одним из творческих толчков к написанию им знаменитого "Памятника" с теми же самыми идеями: "Душа в заветной лире мой прах переживет". А в качестве эпиграфа к своему "Бахчисарайскому фонтану" поэт выбрал слова Саади из его поэмы "Бустан": "Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уж нет, другие странствуют далече". Эти же строки поэт повторил позже и в "Евгении Онегине":

Но те, которым в дружной встрече

Я строфы первые читал…

Иных уж нет, а те далече,

Как Сади некогда сказал.

Позднее, в 1828 г., в стихотворении "В прохладе сладостной фонтанов…" Пушкин воспел последователей поэта Саади, "тешивших ханов стихов гремучим жемчугом", а самого Саади возвел на олимп поэзии, назвав Персию, в которой Грибоедову суждено было прожить более трех лет, "чудной стороной":

Но ни один волшебник милый,

Владетель умственных даров,

Не вымышлял с такою силой,

Так хитро сказок и стихов,

Как прозорливый и крылатый

Поэт той чудной стороны,

Где мужи грозны и косматы,

А жены гуриям равны.

Находясь вдали друг от друга и не встречаясь на протяжении значительного количества времени — почти 10 лет, с 1818 по 1828 г., Пушкин и Грибоедов внимательно следили за творчеством каждого. В декабре 1823 г. Пушкин спрашивал из Одессы Вяземского: "Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чедаева" (позднее Грибоедов, чтобы избежать ассоциаций с П.Я. Чаадаевым, сменил фамилию главного героя с Чадский на Чацкий). В этот период Пушкин нарисовал в своей тетради первый портрет Грибоедова, а всего их в портретной "рукописной" галерее поэта насчитывается, но разным интерпретациям, от 3 до 6, что само но себе говорит о многом.

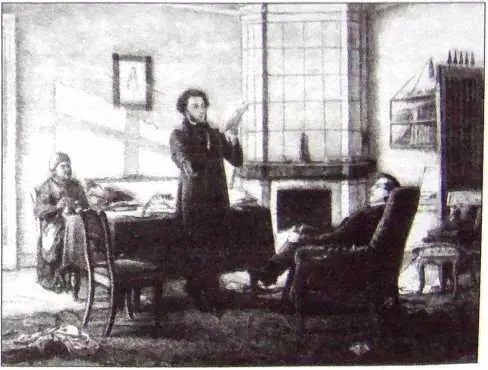

А.С. Пушкин читает "Горе от ума " И.И. Пущину в селе Михайловском, Художник Н. Ге. 1875 г.

В январе 1825 г. И.И. Пущин привез в Михайловское "Горе от ума", и, несмотря на отдельные первоначальные критические замечания, Пушкин воспринял это произведение с особым вниманием, признав в нем выдающееся творение Грибоедова, а самого поэта назвав "истинным талантом". Сначала 28 января он писал П.А. Вяземскому: "Читал я Чацкого — много ума и смешного в стихах, но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины. Чацкий совсем не умный человек — но Грибоедов очень умен". Однако через несколько дней, успев лучше обдумать пьесу, он сообщал А.А. Бестужеву: "Слушал Чацкого, но только один раз, и не с тем вниманием, коего он достоин… Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным. Следст. не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова. Цель его — характеры и резкая картина нравов. В этом отношении Фамусов и Скалозуб превосходны…Вот черты истинно комического гения… В комедии "Горе от ума" кто умное действ.<���ующее> лицо? ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, — очень умно… О стихах я не говорю, половина — должна войти в пословицу". При этом поэт просил своего адресата: "Покажи это Грибоедову".

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Дмитриев - В джунглях Индии [жизнь и приключения индуса Мукерджи]](/books/1073509/sergej-dmitriev-v-dzhunglyah-indii-zhizn-i-priklyuche.webp)