Сергей Дмитриев - Грибоедов. Тайны смерти Вазир-Мухтара

- Название:Грибоедов. Тайны смерти Вазир-Мухтара

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-2597-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Дмитриев - Грибоедов. Тайны смерти Вазир-Мухтара краткое содержание

Такой судьбы не придумал бы ни один, даже самый искусный писатель! Жизнь Александра Грибоедова вместила в себя и военную службу в эпоху Наполеоновских войн, и творческую деятельность по созданию драматургических произведений, в том числе мирового шедевра «Горе от ума», и успешную работу на дипломатическом поприще в Персии, и участие в Русско-персидской войне 1826–1828 гг., и, наконец, трагическую гибель в Тегеране во время разгрома российского посольства.

И сколько тайн скрывает до сих пор биография поэта и дипломата, который заменял России, по словам Н.Н. Муравьева-Карского, «единым своим лицом двадцатитысячную армию»! Пушкин не случайно писал о Грибоедове: «Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни».

Знак информационной продукции 12+

Грибоедов. Тайны смерти Вазир-Мухтара - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так и случилось: Бестужев погиб в бою с горцами при высадке на мыс Адлер через три с половиной месяца после написания этих строк, 7 июня 1837 г. Тело его так и не было найдено. Эпоха новых войн и потрясений продолжала забирать свою дань жизнями русских поэтов, предсказания которых сбывались со зловещей частотой.

Но вот что удивительно и потрясающе: за три дня до отплытия в море в Сухуме на обеде у главноуправляющего в Грузии генерала барона Г.В. Розена Бестужев познакомился с молодым поэтом, мусульманином из нухинских жителей (Азербайджан) Мирзой-Фатали Ахундовым, служившим при канцелярии переводчиком с восточных языков (как когда-то Грибоедов!) и написавшим на персидском языке поэму "На смерть Пушкина". Бестужев вызвался перевести ее с помощью автора на русский язык и успел сделать это накануне гибели. В итоге в мартовской книжке журнала "Московский наблюдатель" за 1837 г. была опубликована поэма, в которой впервые была оценена роль наследия Пушкина для восточного мира. В редакционной статье поэма была названа "прекрасным цветком, брошенным рукою персидского поэта на могилу Пушкина", цветком, сохранившим то "впечатление, которое Певец Кавказа и Бахчисарая произвел на молодого Поэта Востока".

Пожалуй, Пушкин воспел своим поэтическим гением Восток так, как это никто не делал до него из числа европейцев, и этот творческий порыв был действительно высоко оценен лучшими представителями восточной культуры. Ахундов не зря включил в свою поэму вот эти восторженные строки о поэте:

Ты помнишь Пушкина, забывчивый! Ты слышал,

Что Пушкин всех певцов, всех мастеров глава?

Ты помнишь Пушкина, о чьих могучих строфах

Из края в край неслась стоустая молва?..

Он в дальний путь ушел и всех друзей покинул.

Будь милосерд к нему, Аллах! Он крепко спит.

Пусть вечно плачущий фонтан Бахчисарая

Благоуханьем слез две розы окропит.

(Пер. П.Г. Антокольского)

В конце своего жизненного пути Пушкин так и не успел снова отдать дань своему товарищу-поэту Грибоедову, когда не смог осуществить замысел романа "Русский Пелам". Но он внимательно прочитал роман Фадея Булгарина "Памятные записки титулярного советника Чухина, или Простая история обыкновенной жизни" (СПб., 1835), в котором в образе Световидова был выведен именно Грибоедов, "истинный гений", человек, который "был рожден быть или Наполеоном или Магометом". Внутренняя полемика с этим романом, без сомнения, видна в интерпретации образа Грибоедова в пушкинском "Путешествии в Арзрум". А еще одним примером внимания Пушкина к памяти о Грибоедове стал его интерес к роману "Село Михайловское, или Помещик XVIII столетия", принадлежавшему перу приятельницы Грибоедова В.С. Миклашевич, которую тот любил как "родную мать". Перед отъездом в Персию в 1828 г. Грибоедов успел даже прочитать первые главы этого романа и просил Варвару Семеновну закончить его, что она и сделала в 1836 г.

Пушкин же с увлечением прочитал весь роман, в котором в образе Валерия Рузина предстали основные вехи жизни Грибоедова: и тайна его рождения, и офицерская служба, и причуды его светских и авантюрных приключений, и дуэль "из-за женщины", и любовь к музыке, и арест, и пребывание в тюрьме, и чудесное освобождение. Как вспоминал друг Грибоедова А.Л. Жандр, "Пушкин узнал от меня о существовании романа и приехал к нам просить эту книгу. Вот его суждение, переданное мне, независимо от того, что он говорил сочинительнице. По прочтении первой части он сказал мне, что почти не выпускал книгу из рук, пока не прочел. "Как это увлекательно, — говорил он… Удивляюсь как всё… у нее прекрасно разъяснилось, и интерес всей книги до конца увлекателен. Старайтесь издать книгу скорее, а я напишу к нескольким главам эпиграфы’’". Жаль, что при жизни Пушкина увидели светлишь первые главы романа ("Сын Отечества, 1831, т. 19), а полностью он был напечатан, да и то с цензурными изъятиями, только через 30 лет…

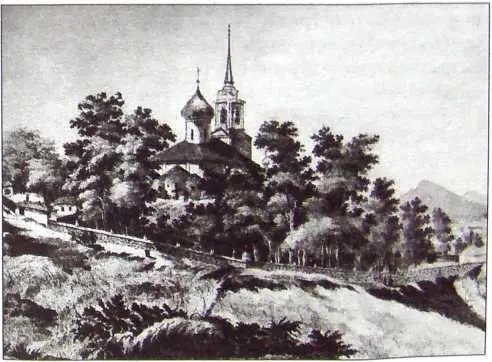

И как знаменательно, что упокоится навеки и Пушкину, Грибоедову, как совсем немногим из русских поэтов, суждено было в монастырях, под сенью православных храмов, и что особенно удивительно — именно на Святых горах — одному на Мтацминде (Святой горе по-грузински), а другому в Святогорском монастыре на Псковщине. (Напомню, что еще одна Святая гора — Афон была и остается для православного мира светочем веры и стойкости монашества.) Пушкин и приобрел то место для своей будущей могилы в апреле 1836 г., сразу после похорон матери и совсем через небольшое время после завершения им "Путешествия в Арзрум".

Святогорский монастырь. Литография. 1837 г.

Вообще "дух Пушкина" нигде не ощущается так, как в Михайловском. Удивительно, но в этом месте крепкая связь, которая протянулась между судьбами Пушкина и Грибоедова, проявляется особо. Начать с того, что первый приезд поэта в Михайловское состоялся в июле 1817 г. сразу же после зачисления его в Коллегию иностранных дел почти одновременно с Грибоедовым. А счастливейший день в ссыльной жизни Пушкина пришелся на 11 января 1825 г., когда к поэту в гости заехал его друг И.И. Пущин, привез ему список "Горе от ума" и Пушкин прочел его вслух. Последнее посещение Михайловского в апреле 1836 г. было связано с похоронами матери, когда поэт заказал себе место в Святогорском монастыре рядом с церковью над "крутым обрывом", пояснив, что "ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать". И, конечно, он не мог не вспоминать при этом могилу Грибоедова над "крутым обрывом" Мтацминды.

А уже через 10 месяцев тело самого Пушкина, закупоренное "в засмоленном гробе", везли тайно в Михайловское. И не напоминают ли встречу Пушкина с арбой, на которой везли "Грибоеда", вот эти слова очевидца А.В. Никитенко, увидевшего неподалеку от Петербурга "простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожею. Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы… скакать дальше с гробом. — Что это такое? — спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян. — А Бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит…".

Уже за пределами жизненных путей между двумя гениями русской поэзии протянулась еще одна крепкая связующая нить, которую не дано разорвать ни времени, ни злым ветрам истории…

ГРИБОЕДОВ И ЛЕРМОНТОВ

Юный Лермонтов относил начало своей поэтической деятельности к 1828 г., когда Грибоедов еще только завершал свой жизненный путь, и показательно, что первыми поэмами, написанными Лермонтовым в этом году, стали поэмы "Черкесы" и "Кавказский пленник", которые были навеяны его ранними посещениями Кавказа. Поэт тогда просто рвался в кавказские края, видя себя в постоянных схватках и сражениях, вероятно, олицетворяя себя с находившимся там "в боях и службе" Грибоедовым и тем самым предвосхищая свою судьбу:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Дмитриев - В джунглях Индии [жизнь и приключения индуса Мукерджи]](/books/1073509/sergej-dmitriev-v-dzhunglyah-indii-zhizn-i-priklyuche.webp)