Roger Orrit - Природа описывается формулами. Галилей. Научный метод.

- Название:Природа описывается формулами. Галилей. Научный метод.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Де Агостини»,

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Roger Orrit - Природа описывается формулами. Галилей. Научный метод. краткое содержание

Гениальный ученый Галилео Галилей посвятил свою жизнь нескольким областям науки. Во-первых, он проводил астрономические наблюдения, благодаря которым сделал удивительные открытия фаз Венеры, спутников Юпитера, неровной поверхности Луны и пятен на Солнце. Во-вторых, он изучал движение тел. в результате чего поставил под сомнение всю аристотелевскую физику, господствовавшую в западной науке на протяжении 2000 лет. Но главной заслугой ученого, оставившей наиболее глубокий след в истории, стало его стремление даже под риском смерти на костре отстаивать новый способ изучения мира - научный метод, основанный на эмпирических фактах и математической точности.

Природа описывается формулами. Галилей. Научный метод. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1608 году Сарпи узнал об оптическом инструменте, который тщетно пытался запатентовать Иоганн Липперсгей (1570— 1619) — производитель линз, немец, живущий в Нидерландах (в течение всего нескольких недель многие пытались объявить это изобретение своим). По рассказам, дети Липперсгея, играя с испорченными линзами, обнаружили, что с их помощью можно увеличивать предметы. Очень быстро этому изобретению нашли важное применение в военном деле, поскольку оно позволяло обнаруживать противника издалека и успеть подготовиться к защите.

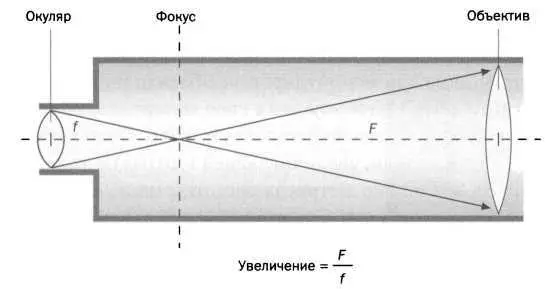

Галилей использовал телескоп рефракторного типа. Вследствие преломления света в линзе объектива параллельные лучи, исходящие от сильно удаленного объекта, соединяются в точке фокуса. Далекие предметы кажутся большего размера и более яркими. Для вычисления увеличения расстояние от объектива до фокуса (F) делится на расстояние от окуляра до фокуса (f).

Как и другие астрономы того времени, Галилей хотел иметь свой собственный телескоп и принялся за работу. В его телескопе объективом была выпуклая линза, а окуляром — вогнутая. Уже первые его модели были лучше голландских оригиналов: после нескольких опытов ему удалось увеличить предметы в девять раз, в то время как оригинальные приборы увеличивали только в три-четыре раза. Ученый добился таких результатов благодаря более тонким линзам и глубоким познаниям в оптике, которые позволили ему применить метод, используемый мастерами очков и основанный на изгибе линзы.

При помощи Сарпи Галилей попытался устроить демонстрацию венецианскому сенату, для которого это изобретение было важным, поскольку позволяло обнаруживать с берега врагов. После показа, прошедшего с большим успехом, Галилей проявил все свое хитроумие. Он передал права на производство прибора Венецианской Республике в обмен на существенное повышение своей заработной платы, поднятой до 1000 флоринов, и более престижное место в университете, где ему предоставили пожизненную кафедру. Но на самом деле Венеция не могла помешать другим конструировать телескопы, и производители линз для монокуляров заработали по всей Европе. После того как Галилей улучшил свое материальное положение, он продолжил совершенствовать прибор. Постепенно ученый перешел к модели, увеличивающей в 20 раз (и это помогло ему сделать несколько потрясающих открытий, в результате которых Земля стала считаться такой же планетой, как и другие), а в конце концов ему удалось создать телескоп с 30-кратным увеличением.

Честь впервые наблюдать Луну из телескопа выпала английскому астроному Томасу Хэрриоту (1560-1621). В 1609 году он провел множество наблюдений, по результатам которых сделал рисунки, как и Галилей несколько месяцев спустя. Из- за растущей среди астрономов конкуренции ученому для сохранения первенства в открытиях приходилось прибегать к особой стратегии.

Галилей изучал Луну систематически, во всех ее фазах. Больше всего его занимало то, что лунная поверхность с горами и долинами похожа на земную, а не на гладкий шар, как считали перипатетики. Это означало, что, по всей вероятности, она состоит из вещества, похожего на земное (но в любом случае не из неразрушимой субстанции).

В подробных рисунках Луны, сделанных Галилеем, на некоторых теневых областях заметны блестящие точки. Галилей считал, что это горные вершины, на которые падают солнечные лучи. Он даже попытался установить высоту этих гор (сейчас мы знаем, что горы на Луне примерно такой же высоты, как и на Земле). Существование гор подтверждается и неровностью линии терминатора (светораздела, разграничивающего освещенную и темную части Луны).

Иоганн Кеплер всегда старался идти вслед за Галилеем, а тот, в свою очередь, по мере возможности сообщал ему о своих открытиях, правда соблюдая осторожность, поскольку считал Кеплера своим прямым конкурентом.

Немецкий астроном, опираясь на те немногие данные, которые были в его распоряжении, создал множество теорий о Луне. Например, округлые формы на ее поверхности могли означать, что планета состояла из пористого материала. Возможно, поэтому она была легче и, соответственно, Земля могла увлекать ее за собой. Кеплер считал вполне вероятным, что на Луне существует жизнь. Он даже предположил, что некоторые формы, видимые на ней, были делом рук разумных существ, а именно конструкциями, созданными для защиты от Солнца: «Поскольку их день длится 15 наших земных суток, то днем они страдают от невыносимой жары [...] и строят на свой особый лад: выкапывают обширные котлованы, а вынутый грунт насыпают в виде кольцеобразных валов и разбрасывают [...] Они могут построить даже своего рода подземный город: вырыть в круглом цоколе множество нор, а возделанные поля и пастбища расположить в центре...»

Еще один вопрос, которым задавался Галилей, был связан со вторичным светом. Одна часть растущей Луны светится, поскольку на нее падают прямые солнечные лучи, а остальная часть излучает слабое сияние, благодаря которому виден ее контур. Ученый отбросил гипотезы о том, что этот свет идет от самой Луны или от звезд, и впоследствии отстаивал более убедительную теорию, согласно которой это отраженный свет Земли. То же происходит и в обратном направлении: блеск полной Луны заставляет Землю ночью сиять.

Когда Галилей обратил внимание на звезды, первой неожиданностью стало то, что в телескопе они казались еще меньше. Сегодня нам хорошо известно, что слой атмосферы визуально увеличивает размер звезд, а при наблюдении в телескоп это явление исчезает.

И хотя, в отличие от планет, звезды в телескоп нельзя рассмотреть подробнее, а напротив, прибор уменьшает их размер, зато он увеличивает их количество. В созвездии Ориона Галилей обнаружил сотни звезд, невидимых невооруженным глазом. То, что Птолемею казалось туманностями, открылось Галилею как совокупность многих тысяч звезд.

Было бы логично предположить, что количество звезд, видных в телескоп, и масштабы Вселенной привели Галилея к тем же выводам, что и Бруно. Располагались ли звезды на одном и том же расстоянии? Или были разбросаны по бескрайнему небосводу? Одним из доводов астрономов против гипотезы о движении Земли было то, что звезды никогда не меняют своего положения относительно созерцающего их, то есть не наблюдается параллакс. Этот аргумент был основным, но его можно было бы отклонить, доказав, что звезды удалены на достаточное расстояние, чтобы этот эффект не проявлялся. И тем не менее, возможно, из-за трагического оборота, который приняли исследования Бруно, или по какой-то еще причине Галилей был очень осторожен с заявлениями о бесконечности Вселенной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: