Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий

- Название:Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий краткое содержание

«Популярная библиотека химических элементов» содержит сведения обо всех элементах, известных человечеству. Сегодня их 107, причем некоторые получены искусственно.

Как неодинаковы свойства каждого из «кирпичей мироздания», так же неодинаковы их истории и судьбы. Одни элементы, такие, как медь, железо, сера, углерод, известны с доисторических времен. Возраст других измеряется только веками, несмотря на то, что ими, еще не открытыми, человечество пользовалось в незапамятные времена. Достаточно вспомнить о кислороде, открытом лить в XVIII веке. Третьи открыты 100—200 лет назад, но лишь в наше время приобрели первостепенную важность. Это уран, алюминий, бор, литий, бериллий. У четвертых, таких, как, например, европий и скандий, рабочая биография только начинается. Пятые получены искусственно методами ядерно-физического синтеза: технеций, плутоний, менделевий, курчатовий… Словом, сколько элементов, столько индивидуальностей, столько историй, столько неповторимых сочетаний свойств.

В первую книгу вошли материалы о 46 первых, по порядку атомных номеров, элементах, во вторую — обо всех остальных.

Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Теперь о других — более понятных и легче объяснимых свойствах элемента № 8.

Как и положено элементу, занимающему место в правом верхнем углу таблицы Менделеева, кислород обладает ярко выраженными окислительными свойствами. Наружная электронная оболочка атома кислорода состоит из шести электронов, и к предельно заполненной оболочке (условие максимальной химической устойчивости) атом кислорода может прийти двумя путями: или захватив два «посторонних» электрона, или отдав шесть. Первый путь, естественно, проще, он требует меньших затрат энергии. Поэтому в реакциях с подавляющим большинством атомов кислород выступает в роли окислителя. Если можно так выразиться, окислительнее кислорода только один элемент — фтор. Лишь в реакциях с фтором окислителем оказывается не элемент № 8, а его партнер.

Для развития активной реакции кислорода с большинством простых и сложных веществ нужно нагревание — чтобы преодолеть потенциальный барьер, препятствующий химическому процессу. Энергетическая «добавка» (энергия активации) в разных реакциях нужна разная. С фосфором кислород активно реагирует при нагревании последнего до 60, с серой — до 250, с водородом — больше 300, с углеродом (в виде графита) — при 700 — 800°С. Правда, есть вещества, например окись азота, соединения одновалентной меди и, к счастью, гемоглобин крови, способные реагировать с кислородом и при комнатной температуре. С помощью катализаторов, снижающих энергию активации, могут идти без подогрева и другие процессы, в частности соединение кислорода с водородом.

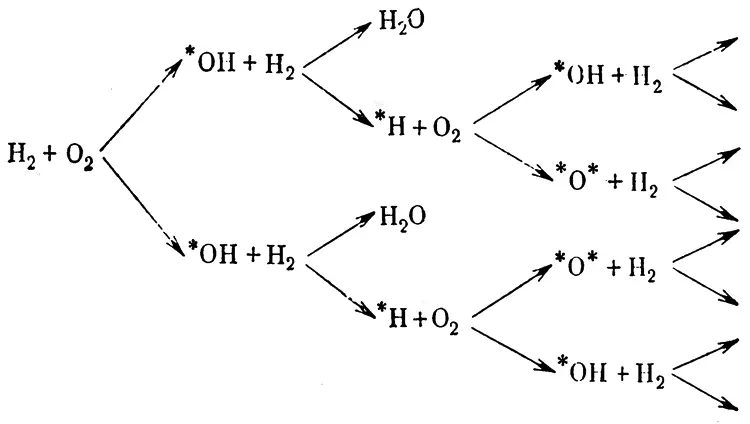

Обычно же эта реакция идет при повышенных температурах и протекает очень бурно — может даже перейти во взрыв. Такой процесс происходит но схеме разветвленной цепной реакции. (Теория ценных, реакций создана в результате работы многих ученых и в первую очередь — лауреата Нобелевской премии академика Н.Н. Семенова.) Ценные реакции начинаются с образования нестабильных активных частиц — свободных радикалов, «носителей» неспаренных электронов (па схеме они обозначены звездочками). Они-то и ведут реакцию «по цепочке»:

Высокая окислительная способность кислорода лежит в основе горения всех видов топлива, включая пороха, для горения которых не нужен кислород воздуха: в процессе горения таких веществ кислород выделяется из них самих.

Кислород — один из сильных окислителей. Об этом можно судить хотя бы потому, что баки с жидким кислородом — необходимая принадлежность большинства жидкостных ракетных двигателей.

Впрочем, далеко не всегда окислительные реакции с участием кислорода выглядят как стихия пламени или взрыва.

Процессы медленного окисления различных, веществ при обычной температуре имеют для жизни не меньшее значение, чем горение — для энергетики.

Медленное окисление, веществ пищи в пашем организме — «энергетическая база» жизни. (Заметим попутно, что наш организм не слишком экономно использует вдыхаемый кислород: в выдыхаемом воздухе кислорода примерно 16%.) Тепло преющего сена — результат медленного окисления органических веществ растительного происхождения. Медленное окисление навоза и перегноя согревает парники…

Но не всегда медленное окисление органических веществ безвредно и безопасно. Если тепло, выделяющееся в этом процессе, не отводится, может произойти самовоспламенение. Это известно издавна. В учебнике химии, выпущенном в России в 1812 г., рассказывалось о пожарах в Петербурге, вызванных этим явлением. «В 1770 г. сделался великий пожар в пеньковом магазине на острове Малыя Невы, где совсем не держали огня». Правда, в том же учебнике рассказывалось о случае самовоспламенения «одной ∙ старухи из Северной Америки» с примечанием, что «сие происходит преимущественно с людьми, невоздержанными в употреблении спиртных напитков»…

Памятуя о необходимости борьбы с пьянством силачи печати и науки, не стоило бы опровергать подобные заявления. Но, увы, факты — вещь упрямая: человеческий организм рассеивает тепло в пространстве, и даже самые прожженные пьяницы физически не могут самовоспламениться. Хорошо, что с научной точки зрения противоположный тезис — пьяного бог бережет — столь же несостоятелен.

Заканчивая главу о свойствах и особенностях кислорода, напомним — совсем коротко — о круговороте этого элемента в природе.

Если бы растения в процессе фотосинтеза не превращали воду и углекислый газ в органические соединения и этот процесс не сопровождался высвобождением связанного кислорода, то, исчерпав довольно быстро запасы атмосферного кислорода, весь животный мир, включая человечество, вскоре задохнулся бы. Но и растениям после этого пришлось бы несладко.

Дело в том, что растения, подобно животным, потребляют атмосферный кислород, правда, они делают это исключительно в темное время суток. На ночь, когда прекращаются процессы фотосинтеза, растения из производителей кислорода превращаются в его потребителей. Это явление наблюдал еще Шееле. А другой первооткрыватель кислорода Дж. Пристли еще до того, как кислород был открыт, выяснил, что зеленая ветка мяты, помещенная под стеклянный колпак с воздухом, в котором уже погасла свеча, возвращает этому воздуху способность поддерживать дыхание и горение.

Кислород и промышленность

Дуй к забою, дуй к забою,

Всюду, где народ,

На земле и под землею

Нужен кислород.

Эти строки вынесены в эпиграф отнюдь не за поэтические достоинства. Кислород действительно нужен «на земле и под землею» и вообще «всюду, где народ», например в космических кораблях. Первооткрыватель кислорода Дж. Пристли предугадал одно из важных применений элементного кислорода — в медицине. «Он может быть очень полезен при некоторых тяжелых болезнях легких, когда обычный воздух не может достаточно быстро удалять флогистонированные испорченные испарения».

Кислород применяется в лечебной практике не только при легочных и сердечных заболеваниях, когда затруднено дыхание. Подкожное введение кислорода оказалось эффективным средством лечения таких тяжелых заболеваний, как, например, гангрена, слоновость, трофические язвы.

Не менее важен элемент № 8 и для промышленности. Обогащение воздуха кислородом делает эффективнее, быстрее, экономичнее многие технологические процессы, в основе которых — окисление. А таких процессов — много. На них пока держится почти вся тепловая энергетика. Превращение чугуна в сталь тоже невозможно без кислорода. Именно кислород «изымает» из чугуна избыток углерода.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: