Максим Дорофеев - Путь джедая [Поиск собственной методики продуктивности]

- Название:Путь джедая [Поиск собственной методики продуктивности]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Манн, Иванов и Фербер

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00146-427-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Дорофеев - Путь джедая [Поиск собственной методики продуктивности] краткое содержание

. Его новая книга — о том, как. Здесь вы найдете инструменты самонаблюдения и конструирования личного рецепта успеха: мысли, однократные действия-«вакцины», регулярные практики и индикаторы, из комбинации которых и получится тот уникальный, подходящий именно вам метод продуктивности.

Путь джедая [Поиск собственной методики продуктивности] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И еще очень важный момент. В нашем случайном, малопредсказуемом и очень сложном для понимания мире техника «Нет всему, чему не точно да» требует существенной оговорки: очень небольшое количество мыслетоплива (или другого ограничивающего нас ресурса) стоит тратить на «а вот фиг его знает, да или нет, но одним местом чую, что может получиться нечто полезное». Фанаты «Антихрупкости» узнают в этом стратегию штанги (см. главу 11). Смысл этого дополнения заключается в том, что жизнь часто подбрасывает нам выигрышные лотерейные билеты и надо быть готовым их схватить. И часто роль удачи принижают, так как ретроспективно удача не кажется таковой.

Рис. 136. Далеко не всегда удача в ретроспективе воспринимается удачей…

6.5. Пятый уровень. Естественно, спонтанно и всё во благо

Просветленное существо взаимодействует с миром спонтанно и естественно, не вынося суждений.

Шень Янь. Мудрость Чань {61}Основная задача этого уровня — научиться использовать случайность себе во благо и продолжить дотачивать технику под себя.

На этом уровне вы понимаете, что зачастую еще вопрос, кто в нашей голове является рациональным, а кто сиюминутным. Талеб в «Рискуя собственной шкурой» очень много рассуждает о рациональности и о том, как непросто ее определить, и пишет об этом так: «Единственное обнаруженное мной определение рациональности, которое практически, эмпирически и математически строго, таково: рационально то, что позволяет выжить».

Благодаря этому определению рациональности многие привычные взгляды могут измениться на диаметрально противоположные. Например, когда после тяжелого 12-часового рабочего дня (во время которого вы не успели даже перекусить, а до его начала — выспаться) обезьянка удерживает вас в социалках и не отпускает в тренажерный зал, кто ведет себя более «рационально»?

Рациональный тип, по мнению которого вам нужно подготовиться к лету, сбросить жир и «подкачаться» (а то, что мы немного вялые — так давай просто закинемся энергетиками или еще какой дрянью)? Или обезьянка, которая понимает, что если мы тут еще и фитнесом займемся (да под стимуляторами), то однозначно сдохнем?

Мы начинаем понимать, что лень — это сигнал: что-то нужно исправить в нашем режиме, отношении, взглядах. Это не враг, это полезная информация.

Все начинает происходить естественно и спонтанно, и уже не поймешь, где рациональный тип, а где обезьянка. Границы стираются и понимаешь, что между ними нет противостояния — это отличная команда, члены которой разные, именно в этом и заключается их сила.

Рис. 137. Обезьяна и человек понимают друг друга с полуслова

Сразу скажу, на пятом уровне я многого не понимаю сам, потому опишу лишь то малое, что вроде бы похоже на правду.

Рис. 138. Внутренняя гармония… Наверное, это как-то так

6.5.1. Мысль: отношение к праздности и безделью

Джедайские техники разработаны вовсе не для того, чтобы неистово хреначить в каждую конкретную минуту. Зачастую куда более ценным навыком является умение ничего не делать и спокойно чувствовать себя при этом, так как очень часто наша неприязнь к простоям приводит к тому, что мы сами себя перегружаем и никому не даем работать эффективно.

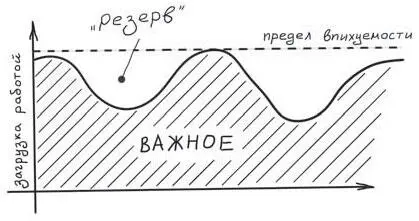

Объясню на пальцах. Предположим, что мы впихуемизировали (ограничили по пределу впихуемости) свой список проектов. Все равно у нас будут локальные недозагрузы, приводящие к небольшим простоям (по многим причинам).

По идее, эти резервы и недозагрузы можно было бы просто «выкинуть», поверьте, вреда было бы меньше. Или потратить этот «ресурс» (чем бы он ни являлся — вниманием, мыслетопливом, временем…) на всякое инвестиционное (я называю это интеллектуальным фланированием, догадайтесь, кто меня на это надоумил): на то, что, скорее всего, не принесет никакого результата, и его можно будет в любой момент просто взять и выбросить, но с какой-то маленькой вероятностью оно может «выстрелить» и дать очень хорошие дивиденды. Своего рода лотерейный билет.

Рис. 139. Порождаются локальные недозагрузы

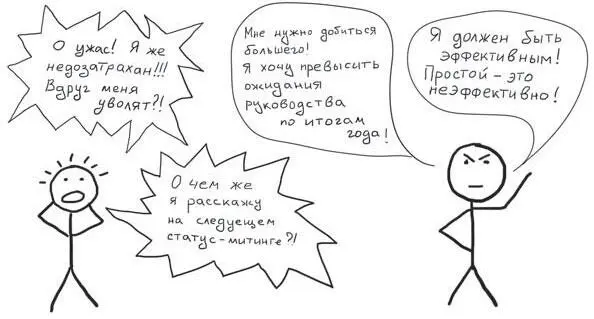

Но ведь нет! Большинство из нас просто не умеет бездельничать [135]. По разным причинам.

Рис. 140. Страх простоев

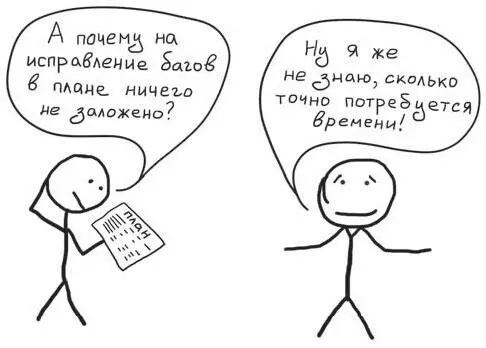

В результате чего мы идем в списки проектов и запускаем в работу «следующее по приоритетам». Здесь подключается наша патологическая неспособность планировать и оценивать еще не сделанную работу.

Рис. 141. Мы склонны недооценивать сложные проекты

Происходит это по множеству причин. Я не исключаю, что многие из них фундаментальны и непреодолимы. Но наиболее частые довольно банальны, например, те, что вызваны одним из любимых мной тараканов: «Если я этого не вижу, значит, этого нет». Вот самое злобное проявление этого таракана, которое я встречал в дикой природереальной жизни.

Иногда некоторые люди в этом месте возражают: «Да надо просто точнее оценивать свою работу!» Надо. Не спорю. Получается? У всех, с кем я успел об этом поговорить, как правило, не выходит. Но некоторые все равно ведут себя так, будто мир подчиняется их представлениям о том, «как надо», упорно игнорируя реальное положение дел.

Рис. 142. Не знаю, что писать, — не пишу ничего

Неприязнь к простоям приводит к тому, что, как только из-за флуктуаций у нас образуется резерв, скажем, «один мозговатт-час в неделю», мы тут же думаем, как бы его обязательно использовать, потому что не использовать его — «неэффективно».

Мы запускаем в работу новый проект, который, по нашим прикидкам, как раз вписывается в этот «один мозговатт-час в неделю», но по факту требует раз в 5–10 больше.

И когда оказывается, что мы знатно недооценили запущенный в работу проект, выкинуть мы его уже не можем. Опять же, по разным причинам, многие из которых родственны эффекту Овсянкиной {97} (очень приятная студенческая работа, пусть даже только с одним испытуемым  ), ведь одно дело — выкинуть задачу из таск-трекера и совсем другое дело — выкинуть ее из головы…

), ведь одно дело — выкинуть задачу из таск-трекера и совсем другое дело — выкинуть ее из головы…

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Максим Дорофеев - Путь джедая [Поиск собственной методики продуктивности]](/books/1074032/maksim-dorofeev-put-dzhedaya-poisk-sobstvennoj-met.webp)