Леонард Млодинов - Эластичность. Гибкое мышление в эпоху перемен

- Название:Эластичность. Гибкое мышление в эпоху перемен

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Livebook/Гаятри

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907056-30-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонард Млодинов - Эластичность. Гибкое мышление в эпоху перемен краткое содержание

Существует два основных способа мышления: аналитическое, в котором преобладает логика, и эластичное, которое формирует новые идеи и неожиданные решения задач. Именно эластичное мышление позволяет человеку успешно приспосабливаться к безумному ритму жизни.

Из книги вы узнаете: почему полезно выходить из зоны комфорта; как справляться с огромным количеством информации и не сойти с ума; как мозг создает смыслы и учится адаптации; как Мэри Шелли, Дэвид Боуи и Альберт Эйнштейн использовали эластичное мышление; почему игра Pokemon Go обрела небывалую популярность.

Эластичность. Гибкое мышление в эпоху перемен - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Оборотная сторона такой фильтрации – в том, что, как и в той партии в «Монополию», бессознательный ум игроков не дал возможности обратить на мои поступки внимания, фильтрация идей иногда не дает дельным все же просочиться – наш мозг способен на необычные и полезные ассоциации, но они оказываются отброшенными.

Идеальный уровень фильтрации мятные шоколадки бы не пропустил, а вот некоторым другим необычным вариантам, достойным рассмотрения, дорогу дал бы – например, бамбуку или резине. В этой главе мы рассмотрим, как действуют наши фильтры идей и то, как они тормозят революционное мышление, которое нам зачастую необходимо для процветания в нынешнем обществе.

Нешаблонное мышление

Разбогател Клэренс Сондерз на своих продуктовых магазинах. Работать он начал в девять лет – на школьных каникулах в универсаме. Через десять лет начал торговать продуктами оптом. И вот однажды в конце лета 1916 года некий универмаг, желавший открыть продуктовую лавку, попросил Сондерза сгонять из родного Теннесси в Терре-Хот, Индиана, чтобы пошпионить за неким магазином, у которого, по слухам, новаторское обустройство.

Продуктовые лавки в 1916-м все еще работали так же, как в XIX веке. Вопреки тому, что производители к тому времени уже изобрели методы закатывать в жестянки и фасовать пищу, а потому уже не нужно было хранить все на свете в бочках и ларях, магазины продолжали держать все товары за и под прилавком. Это означало, что покупателям приходилось сообщать продавцу, что им нужно, а затем ждать, пока продавец достанет спрошенное, определит его цену и положит в пакет. В часы затишья делать продавцам было почти нечего. В людное же время они не справлялись с наплывом клиентов, возникали длинные очереди, покупатели вынуждены были ждать. Неэффективность делала продуктовые магазины паршивым предметом вложений, вот поэтому-то универмаг и отправил Сондерза на разведку – выяснить, нельзя ли все делать ловчее. Но в том магазине в Терре-Хоте Сондерз никакого волшебства, способного повысить прибыльность заведения, не обнаружил.

Долгой и жаркой дорогой домой Сондерз глазел на однообразные поля пшеницы и кукурузы, на скот, на пыльные городишки. Обычные пейзажи, какие видал он много раз, обыденный мир, на который Сондерз не обращал сознательного внимания. Уныло размышлял он о зряшной поездке, когда поезд сбавил ход у свинофермы, где матка кормила шестерых поросят. Непримечательная сцена в хрене среднезападной глухомани. Но Сондерзу словно сунули под нос план спасения лавочного бизнеса. Поросята обслуживали себя сами. Отчего же не дать людям себя обслуживать? Если перепланировать продуктовые магазины, покупатели смогут собирать себе продукты самостоятельно.

Как и все в торговле продуктами, Сондерз мыслил ее себе с фиксированной точки зрения, мешавшей его уму рассмотреть новые системы обслуживания покупателей. Но та сцена на свиноферме явила ему образ нового метода, подхода более совершенного. Вернувшись, он доложил о провале миссии, а вот о своем видении не рассказывал. В следующие несколько месяцев он разработал кое-какие подспорья, что понадобятся ему для воплощения замысла: магазинные корзины, ценники, стойки с полками и витринами, разделенные проходами, кассы на выходе. Все это мы ныне принимаем как должное, а до Сондерза этого не существовало.

Свой первый продуктовый магазин Сондерз открыл в 1916-м, а в 1917-м запатентовал новое устройство такой лавки. Он назвал свою сеть лавок в честь тех свинок – «Пиггли Уиггли» [182] Piggly wiggly – задорный поросенок ( англ .).

. Через шесть лет их стало тысяча двести, в двадцати девяти штатах, а Сондерз сделался очень состоятельным человеком. Сеть существует до сих пор, большинство магазинов – на Юге.

Идея Сондерза, как ключ к любой загадке, очевидна, стоит только ее изложить. Но если и возникала такая мысль у какого-нибудь управляющего продуктовой лавкой до него, она, судя по всему, не показалась плодотворной, чтобы ее пропустили к сознательному вниманию того человека. Самые находчивые предприниматели того времени жаждали исправить положение в розничной продуктовой торговле – готовы были даже шпионить и подворовывать чужие торговые приемы, – но изобрести такую вот свежую систему так и не сумели.

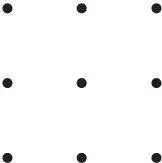

Как же устроен фильтр идей в мозге и как преодолеть его цензуру, если надо? Задачи повседневности, подобные той, какую решил Сондерз, слишком громоздки, чтобы анализировать их в контролируемом научном эксперименте. Но чтобы изучать механику того, как люди мыслят нешаблонно, ученые навыдумывали абстрактные задачи, решения которых требуют, по сути, тех же навыков. Одна из самых всесторонне изученных была впервые опубликована в «Циклопедии загадок» у Сэма Лойда за пару лет до того, как Клэренса Сондерза посетило озарение. Той задачке уже сто лет, а ее что ни месяц до сих пор рассматривают в нескольких научных статьях. Называется она «Девять точек», в ней нужно соединить точки четырьмя неразрывными отрезками – не возвращаясь вдоль линии назад и не отнимая карандаша от бумаги.

Вопреки простоте постановки, очень мало кто способен эту загадку взломать, даже если человеку подсказывать или предоставить побольше времени на раздумья [183] T. C. Kershaw, S. Ohlsson, “Multiple Causes of Difficulty in Insight: The Case of the Nine-Dot Problem”, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 30 (2004): 3–13; R. W. Weisberg, J. W. Alba, “An Examination of the Alleged Role of Fixation in the Solution of Several Insight Problems”, Journal of Experimental Psychology: General 110 (1981): 169–192.

. Во многих экспериментах количество преуспевших участников равнялось нулю. Их почти всегда меньше, чем один из десяти. Эта задача до того трудна, что даже среди тех, кому показали ее решение, всего через неделю больше трети не смогло это решение воспроизвести. Попробуйте сами. Максимум, на что большинство людей способно, – вот такие конфигурации, и все они требуют больше четырех линий.

Сложность решения задачи с девятью точками отражает то, как работают у нас мозги. Мы уже убедились, что наблюдаем мир не «свежим» взглядом. То, что мы видим (или не видим), функционально зависит не только от того, что́ перед нами. Оно зависит еще и от того, что мы привыкли видеть и что увидеть ожидаем.

Если вы привыкли наблюдать, как честные игроки в «Монополию» тянутся к игровому банку, вы скорее всего не обратите внимания, если кто-то мухлюет. Если привыкли, что продавец обслуживает покупателей, трудно дотянуться до идеи, что покупатели способны сами себя обслужить. А если у вас девять точек, расставленных знакомым способом – квадратом, ваш мозг склонен отфильтровывать идеи, связанные с рисованием в пространстве за пределами этого квадрата.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: