Анатолий Ракитов - Трактат о научном познании для умов молодых, пытливых и критических

- Название:Трактат о научном познании для умов молодых, пытливых и критических

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Ракитов - Трактат о научном познании для умов молодых, пытливых и критических краткое содержание

Трактат о научном познании для умов молодых, пытливых и критических - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во-вторых, этот закон можно рассматривать как определение понятия «сила». «Сила» — есть то, что вызывает изменение в скорости тел, имеющих постоянную массу в определенных системах отсчета. При этом, конечно, предполагается, что нам известен смысл и значение понятий «масса», «ускорение» и «инерциальная система».

В-третьих, закон может быть истолкован как правило для вычисления. Это правило утверждает, что величина F равна произведению численных значений т и а, а направление вектора F совпадает с направлением вектора а.

Наконец, в-четвертых, закон можно рассматривать как правило или инструкцию для выполнения физических измерений. Он как будто говорит: «Если вам не известны численные значения величин пг и а, то измерьте каждую из них специальными приборами, показатели приборов переведите на язык чисел, подставьте эти числа вместо букв в формулу закона, а затем произведите соответствующие вычисления».

Мы, таким образом, видим, что в третьем и четвертом случае закон выступает в виде рекомендации, инструкции, указывающие, какие действия необходимо предпринять для вычисления тех или иных величин или какие следует осуществить измерения. Правила подобного рода отнюдь не так произвольны, как некоторые правила хорошего тона, игры в шахматы или в карты. Справедливости ради стоит сказать, что и эти последние перестают быть произвольными, лишь только их принимают все члены того или иного коллектива. Само собой разумеется, что даже в этом случае они никак не связаны с отражением и познанием объективных свойств действительности. Правила познавательной деятельности в этом отношении принципиально отличаются от правил поведения или игр, поскольку они опираются на познание объективной действительности и, в частности, на законы науки. Эти правила просто невозможны без таких законов, так как сами возникают, как в приведенном выше примере, из определенного истолкования и понимания законов науки. Такое истолкование и понимание законов науки, превращающее их в правила вычисления определенных величин или наблюдения и измерения, можно назвать «инструктивизацией». В процессе инструктивизации соответствующие законы как бы превращаются в те или иные инструкции — правила, предписывающие определенные виды научно-познавательной деятельности.

Возникнув на основе тех или иных законов науки, такие правила, в свою очередь, содействуют более глубокому, систематическому и организованному познанию действительности.

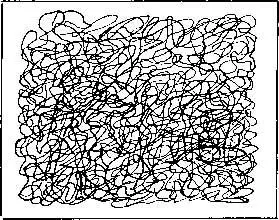

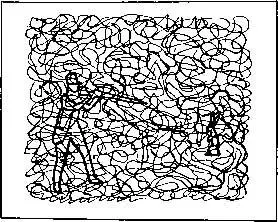

Чтобы покончить с этой стороной дела и лучше пояснить мою мысль, я попрошу вас взглянуть на картинку. При первом взгляде на нее, вы вряд ли что-нибудь заметите, кроме густого и беспорядочного сплетения линий. Однако если у нас есть заслуживающее доверия утверждение: «На картинке в одном из ее углов нарисован охотник», то ваш поиск становится более целенаправленным и осмысленным. На картинке б контуры охотника обведены более жирной линией. Рассматривая его и обладая некоторой наблюдательностью, пытливостью и склонностью к рассуждению, вы даже можете сделать новое самостоятельное открытие. На основе наблюдения вы устанавливаете, что охотник целится, и, определив направление прицела, можете утверждать, что в том же направлении следует искать цель. Более того, вы вправе предположить, что искомая цель — животное. Следовательно, мы опять располагаем инструкцией для поиска.

И действительно, в углу, как показывают контуры на рисунке, находится заяц.

Правила, основанные на определенном истолковании и понимании законов науки, регулирующие наш научный поиск, вместе с правилами соответствующих разделов математики и логики, применяемыми при построении научной теории, а также правилами интерпретации в совокупности образуют метод данной науки. Метод, стало быть, есть особая подсистема в системе научного знания. По мере развития науки метод сам изменяется, развивается, уточняется.

Так как метод имеет самое прямое отношение к вычислениям, измерениям, наблюдениям и экспериментам, связывая воедино результаты этих видов познавательной деятельности, то он образует важнейшую часть современной науки. Поэтому, изучая строение науки, теория познания уделяет большое внимание анализу методов науки. Без преувеличения можно сказать, что метод образует живую душу, двигатель научного познания, и поэтому изучить метод в каком-то смысле то же самое, что науку в целом. Вот почему учение о методах научного познания, то есть методологию, часто отождествляют с теорией научного познания.

Теперь давайте займемся другой важной подсистемой — подсистемой эмпирических знаний. Вы, наверное, помните, что эмпирическими называются знания, опирающиеся на наблюдение, включая активное наблюдение, возникающее в ходе научных экспериментов. Чтобы наблюдениями можно было воспользоваться при построении научного знания, например, для выдвижения некоторых предварительных гипотез, для проверки истинности тех или иных научных законов, для уточнения того, имело ли в действительности место такое-то и такое-то событие или нет, необходимо выразить наблюдение в общедоступной корректной форме.

Обычно люди, желая подтвердить свои взгляды, догадки, ссылаются на наблюдения, говоря: «Я сам это видел или слышал». Если эти наблюдения представлены в письменной форме, их обычно называют описаниями.

Примером обычного литературного описания мог бы служить следующий отрывок из рассказа А. П. Чехова «Драма на охоте (Истинное происшествие)»:

«Возвращались мы прекрасной дорогой по полю, на котором желтели снопы недавно сжатой ржи, в виду угрюмых лесов. . . На горизонте белели графская церковь и дом. Вправо от них широко расстилалась зеркальная поверхность озера, влево темнела каменная могила».

Это довольно лаконичное и образное описание способно создать известное настроение, передать определенную гамму ощущений, но оно, разумеется, не является научным описанием. Если бы мы попросили нескольких художников-пейзажистов изобразить то, что содержится в данном описании, то наверняка получили бы несколько совершенно различных картин.

В науке такая неоднозначность и неопределенность совершенно нетерпима. Поэтому научные описания должны удовлетворять целому ряду точно определенных требований. Во-первых, ученый должен указать, при каких условиях* с помощью каких инструментов и приборов производилось данное наблюдение. Он должен, во-вторых, уметь определить, к чему относятся его наблюдения, о чем они говорят. Наблюдая, например, различные положения стрелки на шкале монометра и описывая свои наблюдения, физик-экспериментатор четко представляет себе, что его интересует не то, что он непосредственно видит, не колебания стрелки, а давление пара в котле, энергия движущихся молекул. Так как он не может непосредственно ощущать это давление, забравшись, например, внутрь котла с перегретым паром, не может непосредственно измерить скорости и определить направление движения молекул газа, то ему надо уметь истолковывать свои наблюдения в понятиях кинетической теории газов. Это означает, что, прежде чем сделать соответствующую запись, физик, так сказать, в уме должен перевести положение стрелки на шкале на язык чисел, характеризующих давление пара в котле. Только после этого делается соответствующая запись. Последовательность таких записей, выполненная в форме таблицы, графика или колонок чисел, составляет описание данного наблюдения или эксперимента.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: