Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Название:Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1995

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию краткое содержание

Для нейрофизиологов и всех интересующихся проблемами биологии и психологии.

Устройство памяти. От молекул к сознанию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

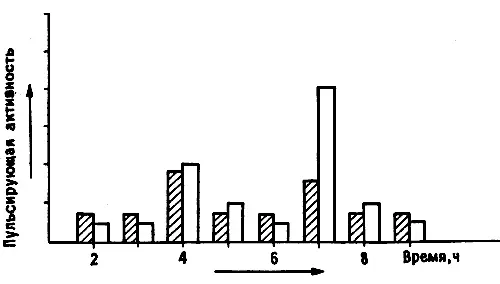

Рис. 11.8. Динамика пульсирующей активности. На диаграмме показано усиление пульсирующей активности в левом (темные столбики) и правом (светлые столбики) IMHV в различные сроки после обучения. Обратите внимание, что спустя 3-4 часа после тренировки активность возрастала на обоих сторонах мозга, а спустя 6-7 часов она усиливалась в правом IMHV гораздо больше, чем в левом.

Порядок из хаоса?

Когда вы участвуете в какой-нибудь исследовательской программе, нередко случается, что, проснувшись в понедельник утром с идеей новых экспериментов, вы мчитесь в лабораторию, чтобы тут же начать их; но проходят недели или месяцы, а у вас нет ничего, кроме неоднозначных результатов, которые никак не вписываются в общую картину, уже начавшую складываться в вашем воображении. Вы решаете прекратить опыты или опубликовать их в каком-нибудь малоизвестном журнале, надеясь, что никто не заметит, как классическое совершенство вашей теории превратилось в абстракционистский сумбур Джексона Поллока. Нечто в этом роде годами испытывали все мы в лаборатории. Но вдруг мне стало ясно, как согласовать мои теории с обнаруженной ранее двухфазной клеточной активностью. Если цыплятам вместо бусины, смоченной очень горьким метилантранилатом, предложить что-нибудь с менее резким вкусом, например ту же бусину, смоченную очень слабым раствором метилаитранилата или хинина, у них тоже появится реакция избегания и она будет сохраняться несколько часов, после чего они забудут о горьком вкусе бусины. Предположим, что эта «слабая» память связана только с первой волной клеточной активности в IMHV, которая затем не передается в форме более стабильной второй волны в LPO: такие слабые воспоминания индуцируют только первую, но не вторую волну биохимических изменений. Оказывается, дело обстоит именно так [5]. Более того, в экспериментах с выработкой «условнорефлекторного отвращения к пище», описанных в главе 6, было установлено, что даже акт клевания сухой бусины вызывает первую волну биосинтеза гликопротеинов.

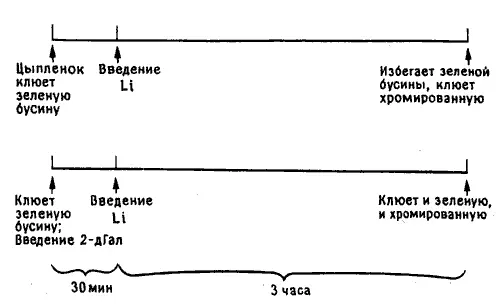

Дело в том, что цыпленок все время наблюдает, замечает, исследует и запоминает различные факты окружающей его действительности, хотя бы потому, что поначалу не знает еще, что важно помнить, — у него формируется нечто вроде эйдетической памяти, как у ребенка. В обедненных условиях клетки с ее монотонным интерьером появление даже вовсе безвкусной бусины вносит новизну, которую цыпленок по меньшей мере не может не заметить; он клюет бусину, и память о ней запечатлевается, скорее всего в IMHV. Если потом, как в эксперименте с условным избеганием, цыпленок чувствует легкое недомогание, то он приходит к вполне разумному, хотя и ошибочному, выводу, что причина этого — именно клевание бусины (если, конечно, где-то в его мозгу сохранился след этого события). В очень простом эксперименте с подавлением синтеза гликопротеинов 2-D-галактозой мы показали, что для образования такого следа необходима первая волна их биосинтеза (рис. 11.9) [6].

Рис. 11.9. Эксперимент с выработкой условнорефлекторного отвращения к пище.

Пока все хорошо. Теперь я могу свести воедино картину процессов кратковременной и долговременной памяти, локализованных в разных отделах мозга, объединенных потоком информации между ними и связанных с двумя волнами клеточной активности. Однако я еще не выбрался на гладкую дорогу. Долговременная память оставляет в левом IMHV длительно сохраняющийся след, но после того, как воспоминание сформировалось, этот IMHV цыпленку больше не нужен, чтобы помнить о горькой бусинке. Как это можно понять?

Я не знал этого. Когда я начал писать книгу, то собирался закончить эту главу парадоксом превращения порядка в хаос. В первоначальном варианте она оканчивалась следующими словами:

Этим рассказом я и хотел бы закончить главу. Понимайте его как хотите: с одной стороны, это серия строгих экспериментов для выявления необходимых и достаточных клеточных процессов в определенных областях мозга, которые в целом создают след простой ассоциативной памяти, изменяющий последующее поведение цыпленка; с другой стороны — параллельное описание памяти как ускользающего от наблюдения динамического процесса, столь важного для цыплят, что его не удается окончательно связать с определенными местами и «выключить».

Теперь это не годится. Это никого не устроит: ни меня, ни издателя, ни вас, моих читателей. Конечно, я мог бы сделать нечто большее. В начале этого года, совершенно неожиданно, решение стало так ослепительно ясно, что мне оставалось только изумиться, как туго моя мысль была затянута в смирительную рубаху механистического редукционизма. Все это время я рассказывал, как цыплята клевали хромированную бусину, будто она была для них простым, неразложимым объектом. Ибо мы сами считали ее такой — простой хромированной бусиной, и думали, что так же считают цыплята. Но, конечно, есть множество причин, по которым этого не должно быть. Клевавший горькую бусину цыпленок не имел понятия о том, что в ней важнее: цвет, величина или форма, время дня или место, где она появлялась. Не зная, на чем остановиться, цыпленок, для того чтобы выжить, должен был учитывать все эти особенности. Он не мог сразу же сделать вывод, что важна только бусина данной конфигурации. Поэтому цыпленку необходимо было классифицировать то, что он видел и испытывал.

Предположим теперь, что из всех свойств бусины важны цвет, размеры и форма (есть основания думать, что это действительно так, но я не буду углубляться здесь в подробности [7]). После того как цыпленок познакомился с бусиной, любой из этих признаков в дальнейшем помогает избегать ее. Это очень похоже на попытку вспомнить забытое имя: мы вызываем в воображении лицо человека, подбираем имена, которые, как нам кажется, близки по звучанию к забытому, или последовательно пробуем все буквы алфавита. Все это — разные стратегии поиска признаков забытого имени.

Если цыпленок действительно помнит не «бусину», а набор ее ключевых признаков, то последние не обязательно должны «храниться» в одном и том же участке мозга. Возможно, информация о цвете бусины сохраняется в одном месте, о форме — в другом и т. д. Просто мы никогда не пытались проверить такое предположение, а вместо этого обучали цыплят не клевать хромированную бусину и потом наблюдали их поведение, повторно предъявляя такую же бусину. Но если информация о цвете хранится в IMHV, а о других признаках в LPO, становится понятно, почему после обучения цыплятам не нужен IMHV, чтобы вспомнить бусину: в их LPO отложилась информация о других ее особенностях. В то же время в IМНV долгое время сохраняются клеточные изменения, так как «цветовое представительство» бусины все еще существует в этом отделе. Таким образом, мы нашли способ избежать парадокса Лэшли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Сергеев - Памяти не предав: Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/1059493/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred.webp)