Андрей Курпатов - Депрессия. От реакции до болезни

- Название:Депрессия. От реакции до болезни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Нева

- Год:2006

- Город:СПб

- ISBN:5-7654-4848-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Курпатов - Депрессия. От реакции до болезни краткое содержание

Депрессия. От реакции до болезни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В завершение темы суицида добавим еще одно существенное обстоятельство. Любая депрессия, вне зависимости от этиологии и патогенеза, в отсутствие адекватного лечения может завершиться суицидом. Около двух третей депрессивных больных имеет выраженные суицидальные намерения, а от 10 до 15% фактически заканчивают жизнь самоубийством. При этом депрессия и сама-то по себе диагностируется непросто, но необходимо помнить, что латентная, маскированная или ларвированная депрессии превышает число явных в 10—20 раз! Причем маски депрессии, как правило, соматические (о чем мы будем говорить очень подробно далее), то есть пациент с маскированной депрессией обращается за помощью к врачу общей практики. Поскольку же адекватное лечение в этой группе депрессивных больных начинается значительно позднее обычного, риск суицида возрастает здесь многократно.

Надо ли еще приводить какие-то данные для того, чтобы аргументировать актуальность психической патологии, опасность грядущей эпидемии депрессии, важность роли и места врача общей практики в этой проблеме? Наверное, уже достаточно.

Теперь попробуем ответить на такие вопросы:

• должен ли врач общей практики знать, что такое депрессия, как ее выявлять и как с ней бороться?

• должен ли он осуществлять профилактику депрессивных расстройств, опираясь на знание сути этой проблемы?

• должен ли он, наконец, иметь «депрессивную» и «суицидологическую», наподобие «онкологической», настороженность?

Ответ напрашивается сам собою – обязательно! Вот именно этой цели, как мы надеемся, и должна послужить настоящая работа. Нам необходимо четкое понимание проблемы, понимание сути депрессии, путей, средств и механизмов решения стоящей перед всеми нами задачи.

Часть первая

ГОРЕ, ПЕЧАЛЬ, СТРАДАНИЕ

«Всеми страданиями вокруг нас должны страдать и мы. У всех у нас не одно тело, но одно развитие, а это проводит нас через все боли в той или иной форме».

Ф. КафкаДепрессия – это психическое расстройство, но оно не возникает из ниоткуда. Депрессия по сути есть патологическое усиление нормального естественного аффекта – горя, печали, страдания. Усиление же этого аффекта влечет за собой множество различных последствий, которых от самого этого аффекта ожидать не приходится.

С другой стороны, любой аффект – есть интегральное проявление происходящих в психике процессов, при этом он не бывает отдельным, самостоятельным, но лишь превалирующим в том или ином эмоциональном состоянии, где неизбежно присутствует и масса других ингредиентов с оттенками и полутонами. Иными словами, аффект горя, печали, страдания возникает при взаимодействии различных структур психического и занимает определенное место в психологическом пространстве индивида.

Наконец, ничто в психическом, сколь бы нелепым и бессмысленным оно ни казалось, не является случайным или бесполезным. Всякий аффект выполняет некую функцию, играет какую-то определенную, важную с точки зрения целостного организма функцию, зачастую, правда, он – аффект – переигрывает, и тогда возникают издержки, делающие его – этот аффект – болезненным.

Прояснением этих базовых вопросов мы сейчас и займемся.

В сущности горе как эмоция, печаль или страдание – это обычные психологические реакции. Они знакомы всем и каждому, более того, это первое от момента рождения пережитое нами эмоциональное состояние! Мы появляемся на свет, издавая пронзительный крик, сообщая миру о своем страдании. Да, нам было больно, холодно, неуютно, но главное – мы были исторгнуты, отвергнуты, брошены.

Таковы, как указывают исследователи, основные причины страдания:

• гиперстимуляция (действие раздражителей высокой интенсивности или просто весьма продолжительное действие одних и тех же раздражителей);

• фрустрация (психическое состояние, вызванное невозможностью удовлетворить возникшую потребность или столкновением с непреодолимым препятствием при осуществлении целенаправленной деятельности);

• изоляция (тот или иной вид одиночества, включая воображаемое, имитируемое или кажущееся, сопровождающееся в ряде случаев изменением привычных условий существования).

Все эти выводы замечательны и, конечно, отвечают реальному положению дел, но каковы психические механизмы, приводящие к возникновению сниженного аффекта? Почему наша психика реагирует так, а не иначе? Каков эволюционный смысл подобной реакции на указанные «причины»?

Ответ на все эти вопросы кроется в особенностях функционирования инстинкта самосохранения, который, вне всякого сомнения, является основной движущей силой нашего существования. Чем, кроме инстинкта самосохранения, наделила нас природа в качестве систематизирующего и руководящего начала? Никакие претенденты на эту должность не выдерживают конкуренции, даже половой инстинкт – и тот лишь частное проявление инстинкта самосохранения, ведь это инстинкт самосохранения вида, включенный в общий инстинкт самосохранения. Какие же психические механизмы определяют работу этого монстра?

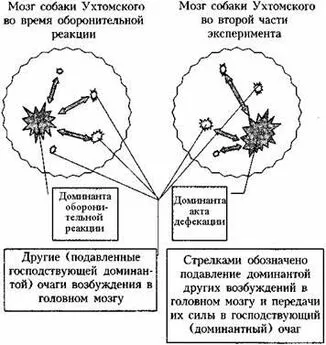

Открытие, о котором пойдет сейчас речь, сделал великий русский ученый, академик, лауреат Нобелевской премии И.П. Павлов. Исследуя поведение животных, он сформулировал один из основополагающих законов функционирования психического – закон «динамической стереотипии». Не вдаваясь сейчас в подробности этого открытия, мы перейдем сразу к тем его положениям, которые важны для понимания депрессии.

Иван Петрович Павлов

В массовом сознании имя Ивана Петровича Павлова ассоциируется с безжалостными экспериментами над собаками, а медицинская общественность знает его как «великого русского физиолога» (Нобелевская премия получена И.П. Павловым за изучение физиологии сердечно-сосудистой системы). Вместе с тем И.П. Павлов создал учение о высшей нервной деятельности, которое дает подлинно научное объяснение психической жизни человека и животных. К сожалению, в этом своем качестве он значительно лучше известен на Западе, нежели на своей родине.

Действительно, И.П. Павлов не только блистательный физиолог, но и виднейший психолог, тончайший клиницист. Всю свою жизнь И.П. Павлов боролся с идеалистическими представлениями в психологии, а потому зачастую воспринимается как явный противник психологии вообще, что в корне неверно. Еще учась в Военно-медицинской академии, он писал своей невесте о том, что мечтает заняться изучением психологии, а также сообщал о своих первых исследованиях в этой области.

Позже, уже обретя мировую известность, И.П. Павлов обратился к непосредственной работе с пациентами психиатрических больниц. Проведенные им «клинические среды» в Санкт-Петербурге на базе Клиники неврозов, ныне носящей его имя, до сих пор являются подлинным откровением: психические заболевания предстают в них как сложнейшие коллизии психических процессов – возбуждения и торможения, корково-подкорковых взаимодействий, первой и второй сигнальных систем, динамических стереотипов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: