Андрей Курпатов - Депрессия. От реакции до болезни

- Название:Депрессия. От реакции до болезни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Нева

- Год:2006

- Город:СПб

- ISBN:5-7654-4848-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Курпатов - Депрессия. От реакции до болезни краткое содержание

Депрессия. От реакции до болезни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В первом случае, при социализации страдания ребенка через наказание, мы рискуем получить человека, склонного к притворству, изоляционизму, личность заурядную и желающую избегать страдания любыми средствами. Это вполне естественно, поскольку если ребенок знает, что на просьбу о помощи он будет наказан, то есть испытает еще большее страдание, чем то, которое заставило его просить об этой помощи, то его личность вряд ли будет отличаться качествами активности, уверенности и честности. Однако если такое наказание сопровождается помощью в преодолении причин, вызвавших изначальное страдание, то результаты подобного воспитания могут быть весьма и весьма благоприятными.

Второй вариант социализации страдания, когда расстроенного ребенка, с одной стороны, успокаивают, а с другой – обучают навыкам преодоления этого страдания, наиболее качественный, но и самый трудный. Подобного терпения хватит не многим родителям, но если же они будут великодушны, оставаясь при этом хорошими учителями, обучающими способам устранения причин страдания, то их ребенок, во-первых, научится и выражать собственное страдание (что само по себе очень важно), и эффективно с ним справляться; во-вторых, он и сам будет великодушен, оптимистично относиться к себе, к другим людям и к жизни в целом; в-третьих, он окажется более толерантным к жизненным неприятностям.

Если же ребенка только успокаивают, но не обучают навыкам устранения причин страдания, то в результате такого воспитания мы получим зависимый тип. Такой человек зачастую склонен к депрессивным реакциям, которые являются его неосознанной попыткой привлечь к себе внимание и заботу, – таковы императивы его прежнего опыта и устоявшихся стереотипов поведения. В последующем, сталкиваясь с проблемами, он не будет пытаться их решать, а постарается или как-то замять, или, например, «залить» – спиртным, лекарственным средством или наркотиком.

Наконец, при смешанном типе социализации страдания, то есть при использовании разных средств его воспитания, повзрослевший ребенок будет постоянно испытывать противоречивые чувства в отношении с другими людьми, а в палитре его эмоциональных реакций над депрессивными переживаниями станут превалировать тревожные состояния.

Страдание – мужское и женское

Как известно, женщины страдают депрессией в два раза чаще мужчин. Однако так же хорошо известно, что женщины более терпимы к страданию, лучше переносят боль и иные тягости судьбы. Чем вызвано это противоречие? По всей видимости, здесь задействовано два психических механизма.

Во-первых, конечно, это результат социализации страдания. Девочек чаще утешают, чем мальчиков, но реже учат справляться с причинами страдания. Если девочек и наказывают за проявление страдания, то, как правило, лишь за демонстрацию его внешних признаков, но не винят их в причинах его возникновения; таким образом, у девочек не формируется чувство ответственности за свое поведение в той мере, в какой это происходит у мальчиков. Наконец, девочек поощряют за попытки избежать ситуаций, которые могут вызвать страдание, что делает их более уязвимыми в отношении страдания, тогда как мальчики, избегающие страдания и таким образом не прививающиеся от него, осуждаются как сверстниками, так и родителями. Прививка от страдания – это с достоинством пережитое страдание, но на это натаскивают только мальчиков.

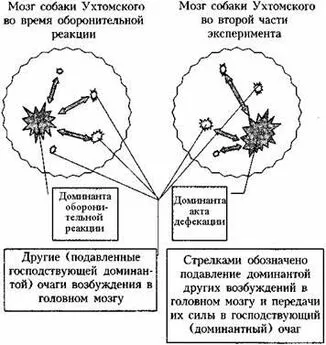

Второй психический механизм, обусловливающий большую склонность женщин к депрессии, объясняется эволюционно. В природе женский пол отвечает за стабильность вида (самками обеспечивается численность поголовья), тогда как мужской пол – за его изменчивость (постоянная конкурентная борьба за самку). Именно поэтому динамическая стереотипия, как правило, более выражена у женщин и значительно в меньшей степени – у мужчин. А коли так, то и нарушение привычных стереотипов поведения приводит к большим негативным эмоциональным переживаниям у представительниц женского пола.

Таким образом, каждый из нас в процессе своего воспитания научился или преодолевать страдание, или, напротив, лишь увеличивать его интенсивность; и то и другое – привычка. Надо признать, что последняя из этих двух привычек зачастую весьма выгодна: если вы проявляете страдание, то можете рассчитывать на сострадание – ведь тех, кто мучается, не мучают дополнительно, а жалеют. Иными словами, проявление страдания может стать своеобразным защитным механизмом. Если человек получает позитивное подкрепление за демонстрацию страдания, то это его поведение закрепляется в виде стереотипа. Впрочем, желая таким образом защититься, мы, к сожалению, не учитываем одной весьма важной детали: слишком усердствуя, проявляя страдание, мы автоматически его усиливаем, а потому, можно сказать, сами себя и наказываем этим страданием, надеясь, впрочем, что будем избавлены от чьей-то агрессии. Что ж, блажен, кто верует…

Наконец, нельзя не учитывать и культурального момента. Есть культуры, в которых проявление страдания – есть признак дурного тона, слабости, показатель нежелательности иметь дело с таким – слабым – человеком. Но наша – российская культура – не из этого числа. В России страдание всегда почиталось, великомученики обожествлялись, слабые (таков принцип общины) поддерживались. Поэтому страдающим и слабым в нашей стране, как это ни парадоксально, быть выгодно, а сильным и успешным – зазорно и накладно. Впрочем, это только на первый взгляд, да и взгляд этот с течением времени неизбежно изменится, а первые симптомы этих изменений уже налицо.

Так или иначе, для кого-то страдать – привычно, более того, у кого-то страдание превращается в настоящую, особенную сладость! И это не случайно, поскольку, как нам уже известно, возобновление устоявшихся стереотипов поведения приводит к вознаграждению со стороны позитивных эмоциональных переживаний. Поразительно, но мозг в этом случае награждает страдающего за страдание – радостью и чувством удовлетворения. Разумеется, любые попытки избавить подобного субъекта от этого стереотипа поведения столкнутся с выраженным сопротивлением, которое приведет к многократному усилению негативных эмоциональных переживаний. Сетовать в этом случае бессмысленно, впрочем, равно как и разочаровываться в эффективности и возможностях психотерапевтической помощи. Просто последняя должна быть модифицирована соответствующим образом, здесь придется использовать иные ходы, иные возможности.

«Свободным от страданий еще никто не рождался», – писал Ф. Шиллер. Горе и страдание – это первые эмоциональные реакции, с которых и начинается каждая человеческая жизнь. Примерно до года горе и страдание – несомненные лидеры в спектре эмоциональных переживаний человека. Другие эмоциональные реакции в это время уже заявляют о себе, однако годовалый ребенок только учится их «исполнять». Главное, в чем нуждается грудной ребенок, – так это в сообщении о том, что у него возникли те или иные проблемы, поскольку возможностей решить их самостоятельно у него нет, вот он и ограничивается одной лишь «сигнализацией».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: