Станислас Деан - Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли

- Название:Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Карьера Пресс

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00074-192-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислас Деан - Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли краткое содержание

Это исследование дает новое понимание того, что значит находиться в сознании и без сознания, каким образом то, что мы не осознаем, побуждает нас действовать, как мозг решает, какие стимулы допустить до сознания, а какие нет.

Станислас Деан опирается на потрясающие исследования, проведенные в ведущих лабораториях мира. Это исследования зрительных иллюзий, речевых стимулов, пациентов в состоянии комы, в вегетативном состоянии, больных с различными поражениями мозга, в состоянии сна, при анестезии. И выявляет нейронные маркеры, которые свидетельствуют о сознающем мозге. Об уникальном человеческом сознании.

Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

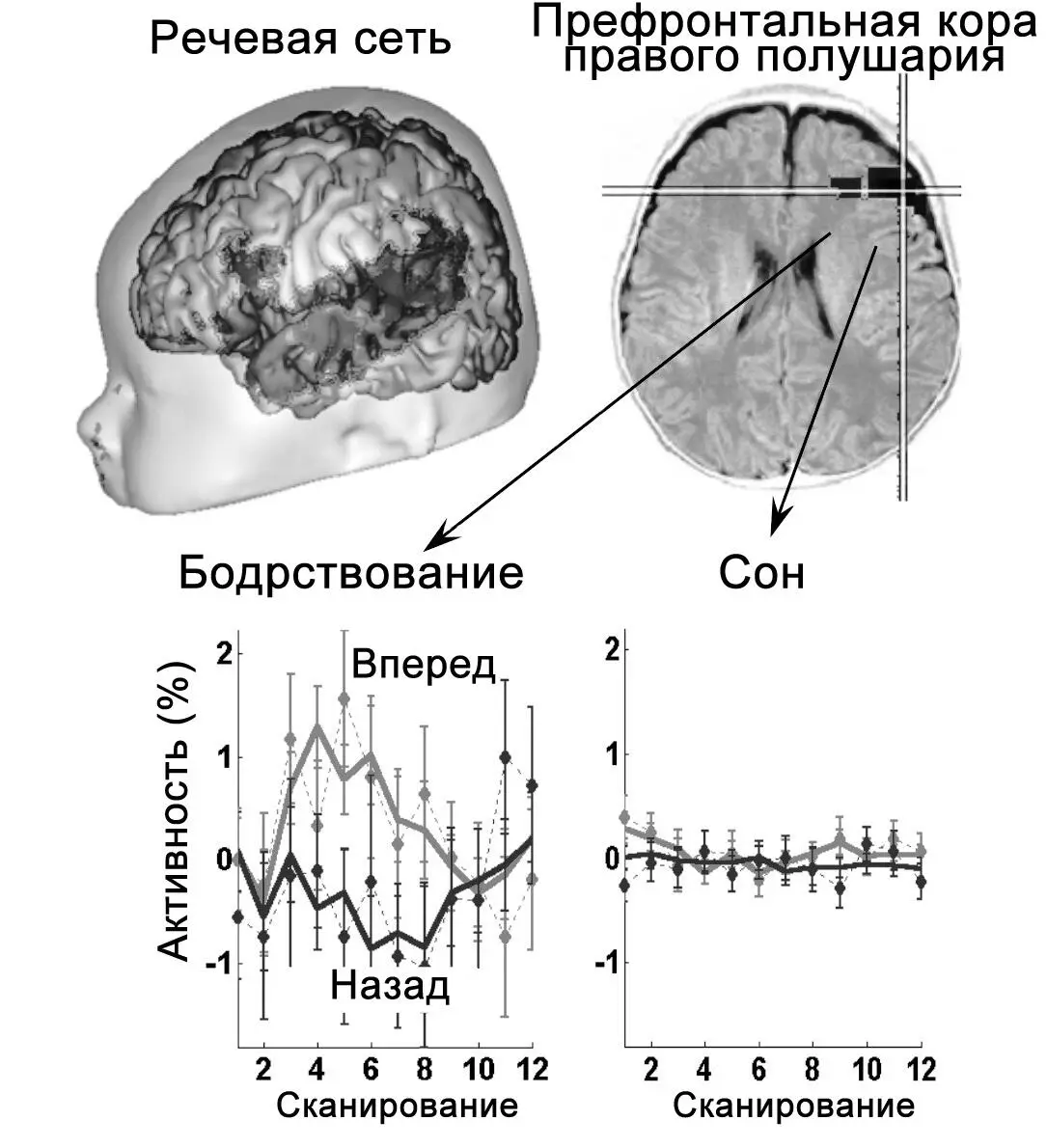

Рисунок 34.У бодрствующего маленького ребенка префронтальная кора уже проявляет активность. Двухмесячные младенцы слушали предложения, произнесенные на языке матери, а деятельность их мозга в это время подвергалась сканированию с помощью фМРТ. Звуки речи активировали обширную речевую сеть, в том числе заднюю нижнюю фронтальную область, известную как центр Брокá. Когда запись проигрывали задом наперед и речь становилась мало узнаваема, активность заметно падала. В период бодрствования у детей также активировалась префронтальная кора правого полушария. Деятельность этой области также связана с сознанием, поскольку, когда ребенок засыпал, активность падала

Измерив скорость активации с помощью МРТ, мы подтвердили, что языковая сеть ребенка работает, но только гораздо медленнее, чем сеть взрослого человека, особенно в области префронтальной коры 11. Быть может, именно эта замедленность и мешает возникновению сознания? Что, если ребенок обрабатывает речь в «зомби-режиме» или как человек в коме — бессознательно реагируя на новые звуки? Тот факт, что у внимательно слушающего двухмесячного младенца при восприятии языка активируются те же корковые сети, что и у взрослого человека, еще ни о чем не говорит, поскольку мы знаем, что значительная часть этой сети (за исключением, возможно, центра Брокá) способна активироваться без участия сознания, например во время анестезии 12. Но вместе с тем мы своим экспериментом доказали, что у младенцев имеются зачатки вербальной кратковременной памяти. Когда мы повторяли одно и то же предложение через четырнадцать секунд, двухмесячные участники эксперимента демонстрировали узнавание 13: при втором прослушивании центр Брокá становился значительно активнее, чем при первом. Детям было всего по два месяца, но в мозгу у них уже закрепился один из основных признаков сознания: способность в течение нескольких секунд удерживать информацию в кратковременной памяти.

Не менее важно было и то, что реакция младенцев на речь различалась в зависимости от того, бодрствовали они или спали. Слуховая область зрительной коры включалась всегда, однако дорсолатеральную префронтальную кору активность захватывала, только когда ребенок не спал; у спящих детей мы в этой области наблюдали лишь сглаженную кривую (рис. 34). Таким образом, можно заподозрить, что префронтальная кора, этот важнейший узел рабочего пространства у взрослых, уже играет важнейшую роль в работе сознания у бодрствующих младенцев.

Еще более выраженное свидетельство того, что дети нескольких лет от роду обладают сознанием, можно получить с помощью локально-глобального теста, о котором шла речь в главе 6, — теста, который используется для поисков остаточного сознания у взрослых пациентов в вегетативном состоянии. Он прост: пациенты слушают повторяющиеся последовательности звуков, например «бип-бип-бип-бип-у-у-у», а мы фиксируем активность их мозга с помощью ЭЭГ. Изредка последовательность нарушается, и в конце вместо «у-у-у» появляется другой звук, например «бип». Если эта неожиданность вызывает глобальную волну РЗ, которая охватывает всю префронтальную кору и связанные с ней зоны рабочей области, весьма вероятно, что у пациента наличествует сознание.

Участнику теста не нужно ничего знать, не нужно уметь говорить или следовать инструкциям. Тест так прост, что его можно проводить на детях (или на любых животных). Выслушать цепочку звуков способен любой ребенок, и, если его мозг достаточно умен, он уловит соответствующие закономерности. Связанные с различными событиями импульсы фиксируются у детей первых месяцев жизни. Беда только в том, что от слишком однообразного теста дети устают и начинают нервничать. Чтобы проверить наличие у них этого автографа сознания, моя жена Гислейн, по профессии нейропедиатр и специалист по вопросам младенческого познания, адаптировала наш локально-глобальный тест для своих задач. У нее получилось мультимедийное шоу, в котором симпатичные рожицы произносили последовательности гласных: «аа-аа-аа-ээ». Дети с удовольствием следили за болтливыми меняющимися рожицами, а мы, завладев детским вниманием, с радостью обнаружили, что уже в два месяца от роду мозг младенца выдает глобальную сознательную реакцию на неожиданные изменения — то есть нашли еще один автограф сознания 14.

Большинство родителей не удивятся тому, что их двухмесячный ребенок уже показывает высокие результаты тестов на наличие сознания, однако наши тесты показывают, что детское сознание имеет одно важное отличие от взрослого: мозг младенца работает значительно медленнее, чем мозг взрослого человека. Каждый этап обработки информации занимает непропорционально много времени. На то, чтобы зафиксировать смену гласной и выдать неосознанную реакцию на несоответствие, мозгу младенцев, которых мы исследовали, требовалась треть секунды. На крупные изменения их префронтальная кора реагировала целую секунду — втрое-вчетверо медленнее, чем у взрослого человека. Следовательно, мозг ребенка первых недель жизни представляет собой функциональное глобальное рабочее пространство, только очень уж медленное.

Мой коллега Сид Куидер повторил наш опыт и обнаружил все то же, что и мы, но с новыми подробностями. Куидер экспериментировал со зрением и выбрал для эксперимента способность к распознаванию лица — еще одну область, в которой даже новорожденный младенец демонстрирует врожденные способности 15. Маленькие дети обожают лица и с самого рождения волшебным образом норовят к ним повернуться. Этот естественный тропизм Куидер использовал для того, чтобы выяснить, действует ли на детей визуальная маска и совпадает ли их порог сознательного восприятия с аналогичным порогом у взрослых. Маскировочную парадигму, которую мы использовали при изучении осознанного зрения у взрослых, он адаптировал для пятимесячных детей 16. Детям то быстро, то медленно показывали симпатичное лицо, а сразу после этого — некрасивый почерканный рисунок, игравший роль маски. Видели ли младенцы лицо? Сознавали ли они увиденное?

Из главы 1 вы можете помнить, что при использовании маски взрослые сообщают, что не видели ничего, за исключением случаев, когда цель остается видна более одной двадцатой доли секунды. Конечно, не умеющий говорить ребенок не может рассказать о том, что видел, но за него говорят его глаза (точно как у пациента в псевдокоме). Куидер обнаружил, что, когда детям максимально быстро показывали лицо, они не смотрели на него, то есть, по-видимому, не видели. Но как только лицо оставалось на экране достаточно долго, чтобы стимул преодолел порог, дети тотчас же к нему поворачивались. Маска действовала на них так же, как на взрослых, и лицо они воспринимали, только когда его изображение было «супралиминальным» и преодолевало порог восприятия. Важно заметить, что для того, чтобы изображение пересекло порог детского восприятия, оно должно было демонстрироваться в два-три раза дольше, чем в случае со взрослыми. Пятимесячные дети замечали лицо только тогда, когда его показывали дольше 100 миллисекунд, в то время как для взрослых маска перестает работать между 40 и 50 миллисекундами. Особенно интересен тот факт, что пороговые показатели у детей падают и становятся равны показателям взрослых тогда, когда ребенок достигает 10-12 месяцев от роду, то есть именно в тот момент, когда у него начинает проявляться поведение, зависящее от префронтальной коры 17.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джозеф Аннибали - Тревожный мозг [Как успокоить мысли, исцелить разум и вернуть контроль над собственной жизнью]](/books/1062513/dzhozef-annibali-trevozhnyj-mozg-kak-uspokoit-mysl.webp)