Стивен Косслин - Два игрока на одном поле мозга

- Название:Два игрока на одном поле мозга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-83611-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Косслин - Два игрока на одном поле мозга краткое содержание

Настал золотой век книг о мозге. Люди стремятся, наконец, разобраться во внутренних процессах своей нервной системы. В данной книге присутствует интрига и научная сенсация — разрушенный миф о делении мозга на правое и левое полушарие. С помощью этой книги человек может расширить свое представление о работе мозга и определить собственную модель поведения.

Два игрока на одном поле мозга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

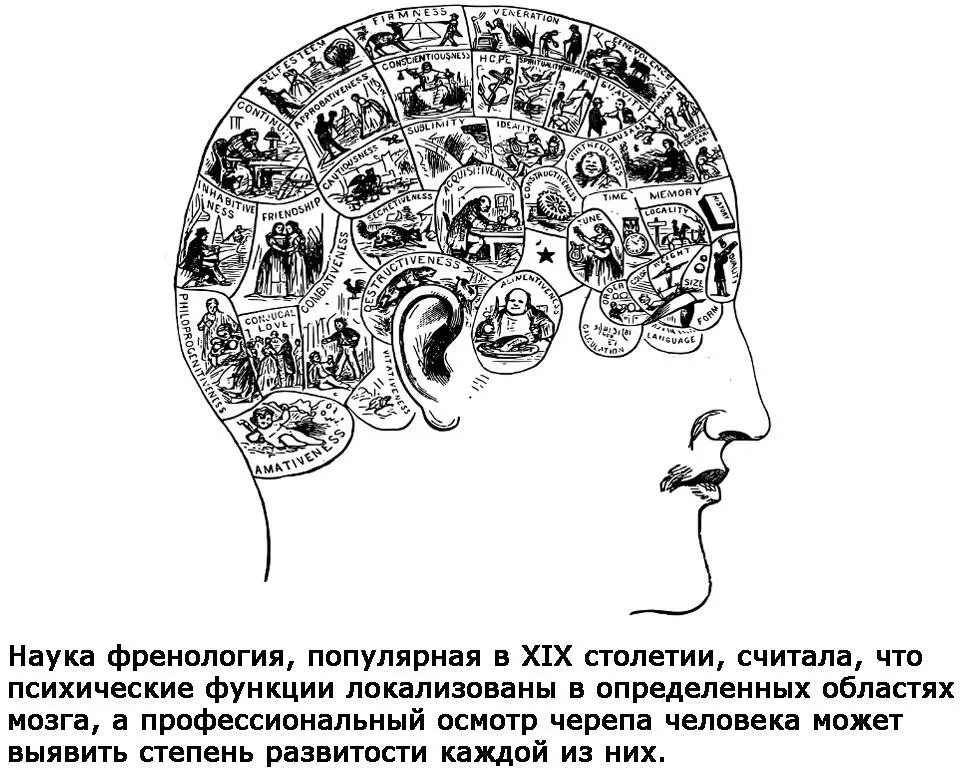

Теория Галля вызвала много шума. Вот наконец-то появилась простая, понятная психологическая теория. Здесь не нужен был микроскоп или медицинское вмешательство — все решалось безболезненным посещением френолога. (И это, конечно, стоило денег.)

Обследование было несложным: френолог проводил пальцами по коже головы, нащупывая рельеф черепа, и иногда использовал штангенциркуль и рулетку. Затем он излагал свои выводы, часто с помощью рисунка или изображения органов мозга. Среди выявленных Галлем 27 органов были такие, которые «производили» дружескую привязанность и преданность; убийство, кровожадность; хитрость; добродушие, сострадание, нравственные чувства; умение говорить, вербальную память; теософию, ощущение Бога и религиозность.

Всесторонний анализ мог быть завершен в течение примерно часа. Работодатели нанимали френологов для отбора потенциальных сотрудников, а семейные пары посещали их, чтобы получить советы относительно своих взаимоотношений. Родители консультировались с френологами по поводу воспитания своих детей. Консультировались у френологов и люди, стремящиеся к самосовершенствованию.

Правда, не все верили заявлениям, сделанным френологами. Сам Марк Твен осудил глупости френологии, осмеяв ее в своей книге «Приключения Гекльберри Финна», через упоминание «знаменитого Арманда де-Монтальбана из Парижа», шарлатана, который также заявлял о своих способностях предсказывать будущее. Писатель Амброзо Бирс был жестче, разгромив френологию в своем сатирическом «Словаре дьявола» (первоначально он назывался «Словарь циника»), описав ее как «науку обчищать карман через череп, состоящую в поиске органа, делающего из людей простофиль».

Френология так и не получила признания в научных кругах, поскольку некоторые из ее постулатов были явно неверны. Форма черепа не отражает когнитивные функции, и отдельно взятые, локальные зоны мозга не обеспечивают «решительности», «супружеской любви», «кровожадности» и тому подобного. Эти виды сложных функций возникают из совокупности нескольких когнитивных и эмоциональных процессов (которые часто осуществляются путем совместной работы разных областей мозга).

И все же после смерти Галля френология продолжила привлекать сторонников и практиков. Британское френологическое общество распалось лишь в 1967 году, А в октябре 2007-го штат Мичиган распространил налоги с продаж на астрологию, нумерологию, хиромантию и френологию. А сайт phrenology.org продолжает продвигать ее и сегодня. Френологические диаграммы и изображения выставляются на продажу на eBay. Да уж, некоторые причуды исключительно живучи.

Пьер Поль Брокá и его влияние

Френология оказалась ложной наукой, но и она имела свою ценность. Она укрепила подход к мозговым функциям через уточнение и анализ отдельных ментальных способностей. Пусть способности, выявляемые френологами, были неверными, идея о разбивке мозга на компоненты оказалась правильной. К тому же она усилила формирующееся представление о локализации мозговых функций.

Однако некоторые ученые, отвергая френологию, продолжали отвергать и идею локализации. В этот непрекращающийся научный спор вступил парижский врач и нейрофизиолог Пьер Поль Брокá, который в 1860-х годах показал, что функция речи зависит от состояния передней части левого полушария — и, по его утверждению, это было убедительным доказательством в пользу локализации.

Брокá пришел к этому выводу после изучения двух пациентов с повреждением мозга. Один пациент, несмотря на то что другие его когнитивные функции были в порядке, мог говорить только пять слов (на родном французском языке): «да», «нет», «три», «всегда», и «Лело» — неправильное произношение его фамилии, Лелонг. Вторым, более известным пациентом Брокá, был Леборнь: 51-летний мужчина, который мог произнести только один слог, «Тан», всякий раз, когда он пытался что-то сказать. Персонал медучреждения, куда он был госпитализирован, так и прозвал его Таном. Будучи убежден, что эти двое мужчин со схожими нарушениями речи страдали от поражения ткани мозга в определенной области, Брокá вскрыл черепа обоих пациентов после их смерти в 1861 году.

Как он и подозревал, поражения обнаружились у обоих пациентов в одной и той же области левого полушария мозга. Учитывая авторитет Брокá в международном научном сообществе, его поддержка теории локализации психических функций сыграла свою роль.

Работы Брокá повлияли на психологов, в том числе на Уильяма Джеймса из Гарварда. Его эпохальный труд «Принципы психологии», который он писал в течение 12 лет и который опубликовал в 1890 году, стал главным достижением его жизни. «Психология — это наука о психической жизни, как о ее феноменах, так и об определяющих их условиях», — написал Джеймс во введении к этой книге. И в одной строке первой главы, «Сфера психологии», он выразительно завершил цикл перехода от функций мозга к мысли и поведению. «Наш первый вывод, — писал он, — состоит в том, что какую-то часть физиологии мозга необходимо предположить или включить в психологию». Идея о том, что само сознание причастно к анатомии мозга, может казаться очевидной сегодня, но в конце XIX века эта идея казалась революционной.

К 1940-м годам благодаря новым технологиям ученые не только приняли идею о различных функциях крупных структур мозга (например, теменные доли в целом ответственны за оценку расположения объектов в пространстве), но и обнаружили, что небольшие области могут иметь очень специализированные функции (например, область V5 играет ключевую роль в обнаружении движения). Пионером в этих исследованиях был канадский нейрохирург американского происхождения Уайлдер Пенфилд.

Пенфилд воспользовался возможностью исследовать вскрытый мозг эпилептиков, которым требовалось хирургическое лечение. Эпилепсия возникает, когда нейроны в небольшой области мозга начинают активизироваться синхронно и подключать другие близлежащие нейроны до тех пор, пока большая область мозга не оказывается охвачена приступом. Этот приступ порождает эпилептический припадок с судорогами и неконтролируемыми движениями, которые нередко бывают очень интенсивными. Во многих (но не во всех) случаях купировать заболевание позволяют медпрепараты. Но если лекарства не помогали, а пациенты отчаянно нуждались в лечении, им приходилось идти на добровольное участие в новых хирургических процедурах, призванных подавить или предотвратить эти «спазмы мозга».

Пенфилд разработал метод хирургического вмешательства, в частности, так называемую Монреальскую процедуру, при которой удалялись участки ткани головного мозга. Непосредственно перед этой операцией Пенфилд стремился определить функции, которые выполняют определенные части мозга, чтобы случайно не повредить важные участки. Поскольку мозг не имеет болевых рецепторов, Пенфилд мог стимулировать электрическим током открытый мозг своих пациентов, которые после вскрытия их черепа находились под местным наркозом, оставаясь в сознании. Пенфилд отслеживал их словесные ответы по мере перемещения миллиметр за миллиметром электростимуляции; таким образом ему удалось выявить небольшие области мозга, отвечающие за речь, управление движениями, мышцами лица и другие функции [5] W. Penfield and H. Jasper. Epilepsy and the Functional Anatomy of the Human Brain. Boston: Little, Brown, 1951.

.

Интервал:

Закладка: