Леонид Гримак - Моделирование состояний человека в гипнозе

- Название:Моделирование состояний человека в гипнозе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛИБРОКОМ

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-00750-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Гримак - Моделирование состояний человека в гипнозе краткое содержание

Книга будет полезна психологам, психотерапевтам, медикам, использующим гипноз в исследованиях состояния человека.

Моделирование состояний человека в гипнозе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

3. К вопросу об объективных критериях взаимодействия гипнолога с испытуемыми

Физиологические изменения, возникающие в организме человека, введенного в гипнотическое состояние, сравнительно хорошо изучены. Они во многом сходны с теми, которые имеют место в обычном сне (К. И. Платонов, 1962; И. Е. Вольперт, 1966 и др.). Однако пока еще нет однозначного ответа на вопрос о том, какие биоэлектрические процессы мозга сопутствуют наблюдаемым физиологическим сдвигам.

В первом в отечественной литературе сообщении об изменении биоэлектрической активности мозга в гипнотическом состоянии (С. Н. Субботник и П. И. Шпильберг, 1949) отмечалось, что при этом происходит замена альфа-волн более медленными. Снижение потенциалов головного мозга в гипнозе наблюдала и А. И. Маренина (1952). Н. Г. Безюк (1953) также отмечал, что в гипнозе происходит полное угасание альфа-ритма или же уменьшение его частоты и амплитуды (относительно бодрствующего состояния). Альфа-ритм исчезает быстрее в случае лобного отведения биопотенциалов. Одновременно снижаются частота и амплитуда бета-ритма и нарастает электроактивность низкочастотных составляющих ЭЭГ (дельта- и тета-ритм). Изменение электрической активности мозга в сторону ее снижения по мере углубления гипнотического сна описано также и рядом других авторов (Б. В. Павлов, Ю. А. Поворинский, 1953; П. И. Шпильберг, 1955 и др.).

М. П. Невский (1958) описал четыре биоэлектрические фазы, возникающие последовательно при погружении человека в гипнотическое состояние: фаза уравнивания ритма, фаза альфа-веретен, фаза минимальной электрической активности и фаза бета-волн. Он пришел к выводу, что гипнотический сон у здорового человека сопровождается снижением электрической активности мозга, причем наблюдаемые биоэлектрические фазы находятся в зависимости от стадий гипнотического сна. М. П. Невский исследовал особенности ЭЭГ больных с различными неврозами по мере их погружения в гипнотическое состояние. При этом было подтверждено наличие ранее обнаруженных фаз в изменении электрической активности мозга и установлено, что ее снижение в гипнотическом сне иногда сопровождается кратковременной фазой активизации альфа-ритма или фазой медленных тета-волн.

В практике гипнологии уже давно замечено, что скорость наступления и глубина внушенного сна во многих случаях зависят не только от применяемого метода усыпления, но и от психического состояния гипнолога. Так, если по тем или иным причинам он находится не вполне в «рабочей форме», эффективность гипнотического внушения заметно снижается.

Логично было допустить, что существование определенной корреляции между уровнями психической активности гипнолога и гипнотизируемого должно найти свое отражение и в ЭЭГ. Для экспериментального исследования этого вопроса было проведено сопоставление динамики изменений ЭЭГ у гипнолога и гипнотизируемого при одновременной их регистрации [3] Исследования проведены совместно с Р. А. Голиковой и В. В. Петрусинским.

.

Методика эксперимента состояла в следующем. Испытуемые помещались в креслах в звукоизолированных камерах. Гипнолог имел возможность наблюдать за состоянием гипнотизируемого на экране телевизора из отдельного помещения. Испытуемый слышал голос гипнолога через динамик. Словесное внушение гипнотического сна производилось по счету от 1 до 10 с повышенным нарастанием признаков углубления сна. При счете 10 испытуемый засыпал. ЭЭГ (лобно-затылочное отведение) регистрировалась у гипнолога и гипнотизируемого параллельно, при этом строго одновременно делались отметки счета, который вел гипнолог. Регистрация ЭЭГ проводилась на энцефалографе, оборудованном специальным интегрирующим устройством («ЭЭГ-4»).

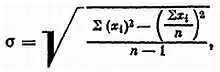

С целью сравнения полученных данных, для гипнолога и гипнотизируемого были выделены десятисекундные интервалы, на которые приходились цифры счета, ведущегося гипнологом. Интегральные значения ЭЭГ в этих интервалах были просуммированы за всю серию экспериментов и выражены в соответствующих значениях среднеквадратичного отклонения, вычисляемого по формуле:

где n = 10. Результаты проведенных расчетов представлены на рис. 3.

Рис. 3. Интегральные значения амплитуды электроэнцефалограммы у гипнолога ( г) и испытуемого ( и) при внушении гипнотического сна счетом от 1 до 10 ( σ— значения среднеквадратического отклонения амплитуды ЭЭГ)

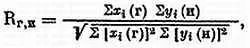

Кроме того, был вычислен коэффициент корреляции по формуле:

где x i(г) представляет собой соответствующее значение ЭЭГ гипнолога, а у i(и) — ЭЭГ испытуемого. В одном случае учитывались не только значения интервалов, на которые приходился счет гипнолога, но и промежуточные значения — всего 21 период. При этих условиях коэффициент корреляции оказался весьма высоким: R r,и= 0,967. Число степеней свободы n — 2 = (21 — 2) =19.

Статистическая значимость R r,илежит значительно ниже уровня значимости в 1 %, что говорит о достаточной достоверности полученных результатов.

На рис. 3 видно, что при последовательном углублении гипнотического сна (при счете от 1 до 10) как у гипнолога, так и у испытуемых наблюдаются достоверно коррелированные изменения амплитуды ЭЭГ. При этом амплитуда ЭЭГ гипнолога и испытуемых увеличивается с увеличением глубины сна, что вызывается в основном появлением и нарастанием низкочастотных составляющих ЭЭГ (дельта- и тета-ритма).

Отмеченные изменения ЭЭГ испытуемого, отражающие электрофизиологическую картину легкого сна, достаточно закономерны. Однако появление таких же изменений на электроэнцефалограмме гипнолога в период большого рабочего напряжения (у гипнолога оно отмечается всегда) оказалось полной неожиданностью. Наиболее приемлемым объяснением данного явления, с нашей точки а рения, может быть допущение, что при внушении признаков сна испытуемому гипнолог аутогенно приводит себя в то же самое состояние, которое он внушает, т. е. состояние гипнотического сна. Это допущение становится более вероятным с учетом тех редких курьезов, о которых приходилось слышать от старых гипнологов: отмечались случаи, когда во время внушения гипнолог, если он удобно располагался в кресле, засыпал раньше гипнотизируемого. 1» месте с тем указанный факт представляется весьма важным и требует дальнейшего целенаправленного исследования.

4. Влияние гипноза на структуру личности

Интервал:

Закладка: