Леонид Гримак - Моделирование состояний человека в гипнозе

- Название:Моделирование состояний человека в гипнозе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛИБРОКОМ

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-00750-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Гримак - Моделирование состояний человека в гипнозе краткое содержание

Книга будет полезна психологам, психотерапевтам, медикам, использующим гипноз в исследованиях состояния человека.

Моделирование состояний человека в гипнозе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

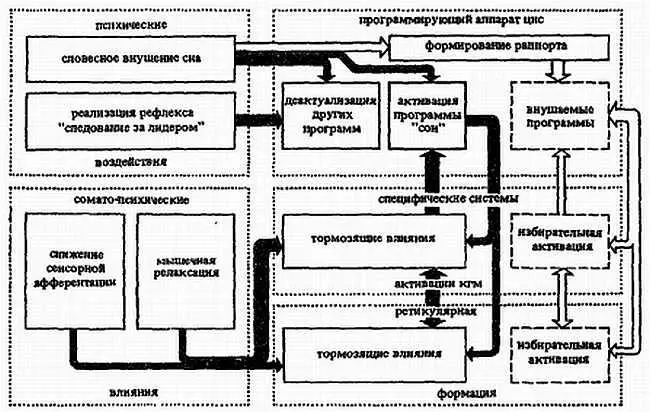

Рис. 68. Принципиальная схема взаимодействия основных психофизиологических механизмов в формировании гипнотического состояния у человека

Другим мощным источником активирующих и тормозящих влияний на ретикулярную формацию служит кора головного мозга, в частности ее лобные отделы (J. D. French et al., 1955; К. Н. Pribram, 1971 и др.). Нисходящие волокна, идущие преимущественно от префронтальной (орбитальной и медиальной) коры, адресуются к ядрам зрительного бугра и нижележащим стволовым образованиям и являются тем аппаратом, посредством которого высшие отделы мозговой коры, непосредственно участвующие в формировании программы поведения, управляют работой нижележащих аппаратов ретикулярной формации, таламуса и ствола (А. Р. Лурия, 1973). Программы поведения, формирующиеся в процессе сознательной жизни человека, являются специальными по своей сущности и реализуются при ближайшем участии сначала внешней, а затем и внутренней речи. Таким образом, мы подошли вплотную к непосредственным механизмам детерминирующего влияния слова, речи на состояние человека. С этой точки зрения внушение, имеющее целью формирование гипнотического состояния, направлено на реализацию одной из конкретных программ «психофизиологического поведения». Как уже отмечалось, основным условием четкой реализации этой программы является действие рефлекса «следования за лидером», который приводит к ситуационному снижению активных контролирующих функций сознания, т. е. временно деактуализирует другие программы поведения.

2. Пути развития гипноза и его прикладные направления

Гипнология — один из разделов физиологии высшей нервной деятельности человека. Как и все биологические и медицинские дисциплины, она преследует одну цель — укрепление и восстановление здоровья человека. Конкретные пути достижения этой цели могут быть весьма разнообразными: здесь и совершенствование физической и психической устойчивости человека к необычным сильным воздействиям, и регуляция адаптационных возможностей организма, и различного рода психокорригирующие вмешательства и т. п. Решая эти многочисленные задачи в процессе осуществления лечебных и психопрофилактических мероприятий, гипнология опирается на теоретические основы учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности человека, а также на исследования в области гипноза, проводившиеся различными авторами. В то же время на фоне нового подъема психотерапии, развития психологических направлений в медицинских исследованиях, в разработках лечебных воздействий, а также методов психопрофилактики различных заболеваний все более отчетливо проявляется некоторое отставание теоретических разработок в области гипноза, которые могут быть в достаточной степени активизированы лишь на основе соответствующих экспериментальных работ.

Исходя из того, что гипнология, как и любая другая наука, имеет свою теорию и практику, рассмотрим основные пути развития указанных направлений. При этом не будем игнорировать ни строго научные факты, известные на сегодняшний день, ни определенные теоретические «заделы» и вопросы, которые «просятся» в повестку дня экспериментальных исследований. Рассмотрим также и некоторые практические прикладные аспекты гипноза.

Первый и основной аспект приложения получаемых новых научных фактов в области гипнологии — это, безусловно, медицина с ее многочисленными специализированными направлениями. Прежде всего достижения в области экспериментальной гипнологии усваиваются практикой психотерапии и психопрофилактики во всех их модификациях. «В развитии гипноза, в частности гипносуггестивной терапии, также наблюдались периоды увлечения и последующего разочарования. Однако следует отметить исключительную «живучесть» этого метода, о чем свидетельствует неослабевающий интерес, который проявляют к нему врачи и больные. Вряд ли можно назвать еще один метод лечения, который выдержал бы такое длительное испытание временем. Все это свидетельствует о том, что в данном лечебном методе заключено рациональное зерно, которое нужно взращивать путем дальнейшего изучения этого вопроса» [116, с. 281].

Пожалуй, наиболее характерной чертой развития гинносуггестивных методов терапии и профилактики является в настоящее время поиск более широких возможностей их применения даже у малогипнабельных больных. С этой целью апробируются и достаточно широко и эффективно внедряются в психотерапевтическую практику комплексные методы, включающие гипноз в сочетании с другими видами воздействий.

Так, например, клинические исследования М. М. Желтакова и др. (1963) показали, что гипнотерапия кожных заболеваний дает более благоприятные результаты при сочетании ее с электросном. При помощи импульсного электрического тока малой силы и низкой частоты (электросна) и суггестивного воздействия в период развивающихся гипнотических фаз (в момент процедуры электросна) можно вызвать и углубить состояние охранительного торможения, повысить эффективность гипнотерапии, т. е. осуществлять комплексное воздействие как иа первую сигнальную систему (электросон), так и на вторую (словесное внушение в период гипнотических фаз). Применение гипноза в комплексе с электросном значительно расширило возможности его назначения и позволяет получить благоприятный терапевтический результат даже у тех больных, у которых не удавалось его достигнуть при раздельном применении этих методов. С помощью электросна удается подготовить к дальнейшему применению гипнотерапии даже малогипнабельных больных.

Элементы гипноза все чаще включаются в приемы аутогенных тренировок. К таким методам психотерапии относятся «активный гипноз» (W. Kretschmer, 1958), «аблативный гипноз» (G. Klumbies, 1952), «ступенчатый гипноз» (D. Langen, 1971; А. А. Мажбиц, 1965) и др.

«Активный гипноз» очень близок к приемам аутогенных тренировок по Шульцу. Этот метод разработан применительно к контингенту больных с низкой гетеросуггестией и призван повысить активность таких больных в процессе гипнотизации, сформировать у них положительную установку к явлениям гипноза.

Использование этого метода включает несколько этапов:

1. Разучивание упражнений, заимствованных из комплекса первой ступени аутогенной тренировки с целью «индуктивного управления» мышечным и сосудистым тонусом.

2. Обучение приемам самогипнотизации, в частности тренировочные фиксации взгляда на неподвижном предмете (циферблат тихо тикающих часов располагается в 12–15 см от лица; монотонный звуковой раздражитель способствует при этом некоторому сужению объема сознания).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: