Леон Фестингер - Теория когнитивного диссонанса

- Название:Теория когнитивного диссонанса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Э

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-95705-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леон Фестингер - Теория когнитивного диссонанса краткое содержание

Теория когнитивного диссонанса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

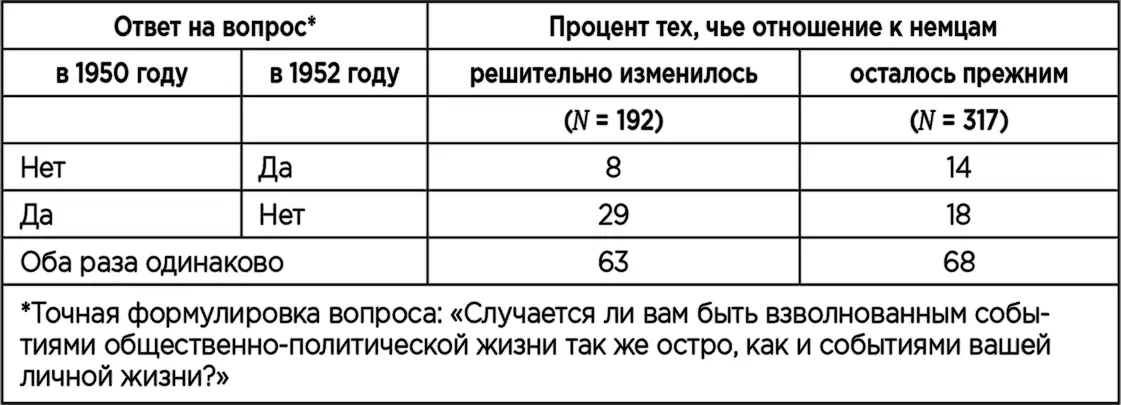

В табл. 26 представлены данные о связи между активностью обсуждения общественно-политической жизни и изменением мнения о немцах спустя два года. Из нее ясно видно, что у тех респондентов, чья точка зрения о немцах изменилась (преимущественно в сторону большего консонанса), также снизилась степень, в которой их будоражили общественно-политические события и в которой они предположительно инициировали политические дискуссии.

Только 8 % людей, в 1950 году сказавших, что их не будоражат политические события, изменили свой ответ в 1952 году. Среди респондентов, давших в ходе первого опроса положительный ответ, изменили свой ответ на отрицательный 29 %. Среди тех же, кто не изменил мнения о немцах, не произошло и изменений в остроте реакции на общественно-политические события. Примерно равное количество людей изменило свои ответы с «Да» на «Нет» и наоборот. И снова результаты исследования соответствуют предсказаниям теории диссонанса. И снова я вынужден отметить, что для подобной интерпретации данных необходимо сделать множество допущений, что подразумевает возможность иных объяснений полученных результатов.

Таблица 26.Связь между изменением отношения к немцам и обсуждением общественно-политических событий

Другие результаты, на сей раз полученные в контролируемых лабораторных условиях, подтверждают результаты Блау, поскольку и в этом случае наблюдалось снижение общительности после перемены мнений людей. Это исследование было проведено Фестингером, Жераром, Химовичем, Келли и Рэйвеном [86] Festinger, L., Gerard, H. B., Hymovitch, B., Kelley, H. H., & Raven, B. The influence process in the presence of extreme deviates. Human Relations, 1952, 5. Р. 327–346.

следующим образом. В лаборатории собирались группы из семи человек, ранее незнакомых друг с другом. Каждому для прочтения давалось описание случая, представлявшего собой трудовой спор между рабочими и администрацией некоего предприятия. Участникам говорилось, что им предстоит обсудить этот случай между собой. Однако перед этим и сразу же после прочтения каждого участника эксперимента просили записать, как, по его мнению, поведут себя представители профсоюза на последующих переговорах. Оценка поведения давалась по семибалльной шкале: от 1 (не примут никаких компромиссных предложений) до 7 (сразу же согласятся на любое компромиссное предложение, чтобы достичь соглашения).

Через некоторое время каждому испытуемому вручался фиктивный отчет о том, как распределились мнения в группе. Те испытуемые, которые интересуют нас в свете данного обсуждения, получали листки, которые свидетельствовали, что мнение всех остальных членов группы отличалось от их собственного на 2–3 пункта шкалы. Затем испытуемым предлагалось вновь оценить предполагаемую реакцию профсоюза по семибалльной шкале. После того как были собраны вторые варианты ответов, группа приступила к обсуждению проблемы в письменной форме путем написания записок друг другу. Имеются данные о том, в какой степени испытуемые были склонны начинать общение с другими участниками. Это отражается в количестве слов, которые они написали в течение первых десяти минут, поскольку за этот период еще не было передано ни одной записки и, следовательно, все записки отражали намерение участников начать общение.

Табл. 27 представляет данные о количестве слов в записках у тех испытуемых, кто не изменил своего мнения после изучения фиктивного отчета, и у тех, кто его изменил. Данные также представлены отдельно по испытуемым, которые входили в привлекательные и непривлекательные для них группы (этот фактор экспериментально варьировался в данном исследовании).

Таблица 27.Среднее число слов, написанных одним человеком

Данные показывают, что и при высокой, и при низкой привлекательности группы испытуемые, изменившие свое мнение, в меньшей степени стремились начинать общение, нежели те, кто остался при своем мнении. Информация, полученная участниками эксперимента из фиктивного результата опроса, диссонировала с мнением, которого они придерживались. Те, кто уменьшил диссонанс путем изменения собственной точки зрения, меньше участвовали в последующей дискуссии. В сплоченной группе, где диссонанс, вызванный разногласиями, должен был быть больше, наблюдалось также и более выраженное стремление к началу общения.

Само по себе ни одно из трех приведенных выше исследований нельзя считать свидетельством в пользу следствий из теории диссонанса, касающихся инициации общения. Однако все вместе они, несомненно, подтверждают эти следствия. Существование диссонанса ведет к инициации процессов социальной коммуникации, а за снижением диссонанса следует и уменьшение количества общения.

Обратимся теперь к вопросу об избирательности социальной коммуникации, которая обусловлена существованием диссонанса. С кем будет общаться человек в попытке уменьшить диссонанс? Как уже говорилось в предыдущей главе, если присутствует диссонанс между собственным мнением и знанием о том, что другие люди придерживаются других точек зрения по рассматриваемому вопросу, направление коммуникации очевидно. Снижение диссонанса может быть осуществлено путем переубеждения несогласных. Если же кроме этого диссонанса присутствует еще и диссонанс между собственным мнением и другой противоречащей ему информацией, то ситуация гораздо сложнее. Этот диссонанс может быть уменьшен через обсуждение проблемы с единомышленниками. Таким образом, можно теоретически предположить, что при разногласиях в группе, если комплекс когнитивных элементов, включающих мнение, по которому возникло разногласие, в основном консонантен, то разногласия будут вести к общению с теми, кто выражает свое несогласие. Если же уже существует достаточно серьезный диссонанс, то будет наблюдаться тенденция общаться как со сторонниками обсуждаемого мнения, так и с оппонентами. И в последнем случае можно ожидать, что человек чаще будет первым начинать общение с теми, кто разделяет его точку зрения.

Бродбек [87] Brodbeck, M. The role of small groups in mediating the effects of propaganda. /Abnormal and Social Psychology, 1956, 52. Р. 166–170.

провела эксперимент, призванный проверить это предположение. На первом этапе эксперимент проводился в группах из двенадцати человек, ранее незнакомых между собой. Испытуемым было сказано, что они принимают участие в большом исследовании, проводимом для Национального совета по проблемам образования взрослых (вымышленной организации). Исследование было направлено, как говорилось участникам эксперимента, на выяснение отношения к некоторым важным проблемам из жизни общества. Испытуемым было предложено высказаться за или против прослушивания телефонных разговоров. Эта тема была выбрана потому, что в ходе предварительного опроса мнения студентов по этому вопросу разделились примерно пополам. Перед общей дискуссией испытуемых также просили зафиксировать свое мнение на листе бумаги и оценить степень уверенности в своей правоте по шестибалльной шкале от «Я абсолютно уверен в справедливости высказанного выше мнения» до «Я совершенно не уверен в справедливости высказанного выше мнения».

Интервал:

Закладка: