Брюс Гуд - Мозг прирученный: Что делает нас людьми?

- Название:Мозг прирученный: Что делает нас людьми?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина Паблишер

- Год:2015

- ISBN:978-5-9614-3741-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Брюс Гуд - Мозг прирученный: Что делает нас людьми? краткое содержание

Мозг прирученный: Что делает нас людьми? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Совместное пользование

Известно, что маленькие дети весьма эгоистичны, когда речь идет о совместном пользовании чем бы то ни было. Дошкольники спонтанно настраиваются на эмоции окружающих, но никогда не делятся с другими принесенной на перекус едой, если их специально об этом не попросить. Они понимают, что нельзя брать себе то, что принадлежит другим, но, как правило, будучи предоставлены сами себе, не склонны делиться с другими детьми. Многие родители знают, что маленького ребенка приходится просить поделиться.

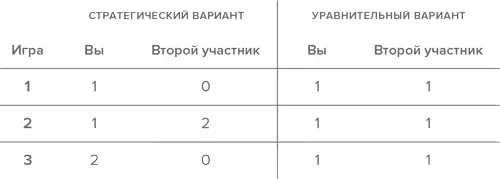

Готовность детей делиться с другими была проверена в игре, в которой ребенок мог решать, какая из двух наград (конфет) достанется ему, а какая — другому, неизвестному ребенку. Проводились три игры, в каждой из которых стратегический вариант выступал против уравнительного, как показано в таблице.

В первой игре дети могли выбрать стратегический вариант, когда они сами получали конфету, а второй ребенок — нет, или уравнительный вариант, когда они оба получали по конфете. Во второй игре стратегический вариант предполагал, что сам ребенок получит одну конфету, а второй участник — две; в третьей игре стратегический вариант сводился к тому, что ребенку разрешалось оставить себе обе конфеты, и тогда второму ничего не доставалось. Уравнительные варианты везде были одинаковыми: по конфете каждому.

Взрослый человек в первой игре должен был бы выбрать уравнительный вариант — если, конечно, он не был изначально настроен против всего света; ведь для него лично никакой разницы нет, и он это понимает. Во второй игре по-прежнему не важно, какой вариант вы выберете, но, выбрав первый, вы поспособствуете обогащению другого игрока. В третьей игре вы можете либо поделиться с неизвестным партнером по игре, либо забрать все себе. Оказавшись перед таким выбором, дети в возрасте от трех до четырех лет склонны действовать вполне эгоистично и стремиться лишь к увеличению собственной коллекции сладостей. Даже один из десяти детей не готов делиться, чтобы оптимизировать положение другого игрока. Напротив, почти половина детей в возрасте от семи до восьми лет ведет себя более справедливо и заботится о том, чтобы особого дисбаланса не было. За одним исключением: если детям говорили, что второй, анонимный ребенок учится в той же школе, что и они, то во второй игре ему с большей вероятностью доставались дополнительные сласти. Дети в этом случае чувствовали возможность обретения будущих союзников. Потенциальные соратники очень ценны, если вы нуждаетесь в поддержке или вынуждены что-то делать вместе и сотрудничать. Когда младшие дети вынуждены сотрудничать с другими, они, судя по всему, быстрее понимают смысл совместного пользования. Перед парами трехлетних детей поставили задачу, в которой оба участника должны были согласованно потянуть за веревки, чтобы снять барьер, преграждавший доступ к желанной награде — шарикам. Хитрый механизм был устроен таким образом, что один из участников получал больше шариков, чем другой, хотя задачу они решали вместе. Когда такое случалось, везунчик делился своим выигрышем с другим ребенком. Если же никакой совместной работы не требовалось, а аппарат просто выдавал одному из детей неожиданное вознаграждение, никто ни с кем не делился. В ситуации сотрудничества даже маленькие дети готовы делиться, подобно более старшим. Кстати, шимпанзе не делятся друг с другом практически никогда. В аналогичных парных экспериментах, где доставать из-за перегородки предлагалось не шарики, а пищу, шимпанзе оставляли вознаграждение себе вне зависимости от того, помогал ли ему второй участник.

Судя по всему, как только маленькие дети начинают что-то делать вместе, они научаются делиться плодами своего труда. Но только после пятилетнего возраста дети начинают спонтанно делиться неожиданными приобретениями. По мере дальнейшего одомашнивания они становятся все более чувствительными к неравенству, которое иногда возникает в жизни, и поступают все более альтруистично. Существует множество причин, по которым дети могут становиться великодушнее. С одной стороны, у них, возможно, снижается степень эгоизма и повышается просоциальность, потому что человеку свойственно добреть с возрастом, когда приходит понимание и верная оценка различных проявлений неравенства в жизни. Согласитесь, благородная интерпретация. Возможно также, что с опытом дети усваивают: социальная норма предписывает делиться, потому что, скорее всего, в будущем твоя доброта вернется к тебе добротой окружающих.

Альтернативное, не столь красивое объяснение слегка попахивает макиавеллиевским расчетом. Единственная причина, по которой люди делятся друг с другом или проявляют великодушие, состоит в том, что таким образом они стремятся показаться добрыми и тем самым улучшить свою репутацию в глазах окружающих. В пользу такого скрытого мотива говорит тот факт, что взрослые проявляют меньшую щедрость в пожертвованиях, если их никто не видит или если сумма пожертвования сохраняется в тайне. Похоже, что благородные и великодушные жесты нужны нам самим больше, чем тем, кому мы помогаем. То же можно сказать и о детях. Когда пятилетним детям предлагали поделиться наклейками, они были решительно не склонны проявлять великодушие — если только потенциальный получатель дара не присутствовал тут же, а количество подаренных наклеек не было известно всем.

Скрытые мотивы не означают, что все мы действуем именно так, и тот факт, что немалое количество денег и собственности поступает в благотворительные организации из анонимных источников, тому свидетельство. Однако эти формы альтруизма работают на психологическом уровне, поскольку позволяют нам почувствовать себя лучше и повысить самооценку. Чтобы понять причину подобных альтруистических актов, приходится признать, что от помощи другим наше самоощущение улучшается, а если мы этого не делаем — ухудшается, и заметно.

Помощь постороннего

Мы нередко помогаем другим в ситуациях, когда сами не получаем от этого никаких немедленных преимуществ, да и в будущем ничего такого не ожидается. Нередко мы готовы помогать незнакомым людям. Маленькие дети начинают делать это на удивление рано. В полтора года они уже спонтанно поднимают упавшие вещи, открывают двери или коробки, чтобы помочь экспериментатору, даже если их не просят это сделать и никак за это не вознаграждают. Мало того, получая вознаграждение, малыши в значительной мере теряют готовность помогать, потому что человеку, как правило, не нравится, когда его доброту сводят к работе за плату. Маловероятно, что всех этих детей специально учили помогать; скорее они поступают так, потому что это в природе человека. Животные тоже умеют помогать сородичам, но случаи помощи у высших приматов единичны и, как правило, допускают иную интерпретацию; мнения ученого сообщества на этот счет разделились. Некоторые даже утверждают, что базовый принцип помощи другим, что называется, по доброте душевной присущ только и исключительно человеку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: