Роджер Смит - Чувство движения. Интеллектуальная история

- Название:Чувство движения. Интеллектуальная история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Когито-Центр

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-626-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роджер Смит - Чувство движения. Интеллектуальная история краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Чувство движения. Интеллектуальная история - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В начале XIX века в науке довольно часто делался акцент на активность психики и на активность вообще как на фундамент физиологического знания. Еще не был сделан вывод о действии как основе психологической жизни (который иногда приписывается, например, психологу Александру Бэну). Скорее происходило творческое развитие более ранних идей о субъективном восприятии или феноменологии действия. Главная иудохристианская и арабская мысль предыдущих столетий трактовала человеческую деятельность как зависимую от трансцендентального бога, а не от самовоспроизведения, самосотворения. Взгляды Спинозы и Лейбница, а также преобладающие в XVIII веке трактовки активных сил способствовали теологическому сдвигу в сторону признания имманентности власти Господа в мире. (Я упрощаю: теологические отношения имманентности и трансцендентности были более сложными, чем может передать картина перехода одного в другое). В результате в культуре конца XVIII века весьма популярно было яркое и живое изображение сил, обладающих способностью активно действовать и самовоспроизводиться. Романтизм в искусстве и жизни подчеркивал созидательную, даже самосозидательную силу человеческой воли как выражение мировой силы или воли (это подчеркивал М. Абрамс – Abrams, 1971a, 1971b). Сочинения, посвященные такому пониманию, включали понятия ощущаемого движения, познаваемого в психическом (или умственном) усилии, в сопротивлении усилию и в мышечном чувстве.

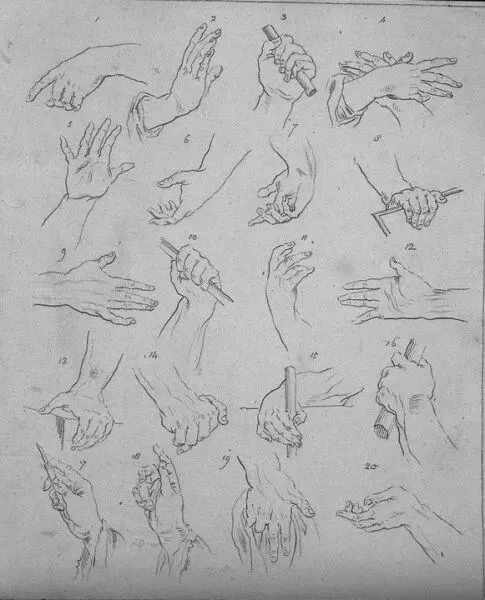

Илл. 7. Иоганн Каспар Лаватер. Двадцать рук в разных позах Рука как орудие движения

Самовозникающее движение

Описания самопроизвольной деятельности превалировали в трудах философов-идеалистов. В противовес кантовскому «критическому» ограничению доступа человека к метафизическому знанию, идеалисты претендовали на утверждение знания «реальности», понимаемой как активность в форме разума. Они вновь обратились к понятию стремления как к принципу деятельности самого разума. С их точки зрения, разум осуществляет свое бытие или проявляет свою стремящуюся природу в процессе развития, одновременно личного и исторического, в ходе которого становится в полном смысле рациональным по отношению к самому себе. Индивидуализированное сознание, обладающее саморефлексией, то есть конкретное стремление того или иного философа к размышлению, по их мнению, подтверждает на собственном примере самореализующееся движение существа. Можно интерпретировать их позицию как предполагающую репрезентацию в абстрактных логических терминах действия, встречающего сопротивление и таким образом порождающего понятия «себя» и «другого», а также понятия свободы как осуществленного желания и несвободы как желания, испытывающего сопротивление. Представление о действии – сопротивлении, ведущее к дальнейшему стремлению преодолеть противодействие, дало пищу для диалектики Фихте и Гегеля. Скорее всего, не метафорическая игра, а одна понятийная модель охватила метафизическую философию, искусство и политику. Человек эпохи Французской революции и наполеоновских войн в философском дискурсе охотно употреблял такие понятия, как «действие» и «сопротивление», «самоопределяющаяся сила», направленная против иной, «сдерживающей силы», говорил о противопоставлении своего «я» «другому», подобно тому, как в политическом дискурсе он рассуждал о противостоящих друг другу сильных державах. И в том, и в другом дискурсе ощущалось повышенное осознание движения.

Идеалистическое описание самопорождаемой деятельности нагляднее всего дано в сочинениях Иоганна Готлиба Фихте, который в 1790-е годы создал теорию познания, основанную на полагании своего «я». Десятилетие спустя, во времена поражения Пруссии в войне с Наполеоном, он придал своей теории политический смысл, поддерживая надежды Пруссии на национальную независимость немецких народов. А затем способствовал пониманию того, что политическое движение основывается на движении логико-психическом.

Фихте полагал, что отправной точкой философского знания должно быть «Я», понимаемое как регулирующий, а возможно, и сущностный принцип рассудочной деятельности. Воление (или стремление) этого «Я», или, скорее, раз уж Фихте говорит о философии, а не о психологии, «Я» как акта самополагания при столкновении с «Не-Я» через сопротивление, приводит к познанию. Этот факт, по мнению Фихте, не поддается дальнейшему анализу: «Но бесконечно распространяющаяся деятельность „Я“ должна в какой-то момент сдерживаться, и вновь обратиться на себя <���…> То, что это происходит как факт, абсолютно не поддается выведению из „Я“… это должно иметь место, если возможно существование истинного сознания» (Fichte, 1982, p. 242). Это были начальные шаги в диалектике, благодаря которым познание осознается возможным [97] См. более общую картину: Pinkard, 2002.

. Для Фихте, как и для философов-эмпириков, использование модели «действие – сопротивление» означало феноменалистское осознание противодействия, свидетельствующего о существовании различия и, следовательно, делающего возможным познание.

Отставив в стороне вопросы, касающиеся интерпретации идей Фихте, мы можем подчеркнуть, что ему была свойственна такая манера формулировки положений, которая не предполагала различение субъекта и объекта. Фихте отвергал веру в материальное Эго, или «Я», сталкивающееся с миром. Он, скорее, считал, что «Я» полагает себя, а это можно трактовать как идею о том, что существо стремится с присущей ему деятельной активностью достигнуть самосознания и свободы. Согласно разграничению, которое широко применялось столетие спустя (хотя было предложено Кантом), мысль Фихте в философском смысле предполагает самоутверждающееся «Я», а в психологическом смысле – усилие или Trieb ( нем. «стремление», «побуждение», «влечение»). Дело не в том, что философы-идеалисты «путали» философские и психологические положения, просто они их не различали. Разговор о деятельности был открыт для читающей публики в виде метафизических положений, а также положений о естественном свойстве души или разума в том виде, каком их осознает конкретный человек. По мнению Фредерика Бейзера, молодой Фихте исходил из принципа, что «философия должна начинаться с некоего материального первого принципа, в противовес формальным законам логики <���…>, такой материальный принцип должен выражать не факт (Tatsache), а действие (Tathandlung)» (Beiser, 2002, p. 228). Эго, или «Я», – это желание, стремление. «Следовательно, когда Эго полагает себя – когда оно рефлексирует о своем существовании как о чистом субъекте – оно также создает или творит свое существование именно через этот акт» (Beiser, 2002, p. 281).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: