Павел Симонов - Эмоциональный мозг

- Название:Эмоциональный мозг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2021

- ISBN:978-5-44613-947-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Симонов - Эмоциональный мозг краткое содержание

Эмоциональный мозг - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

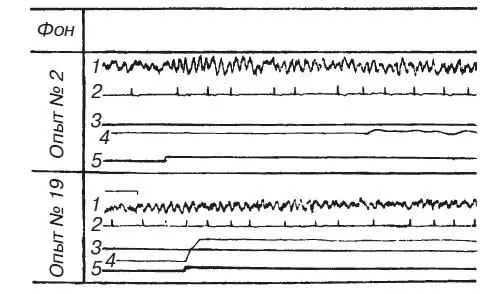

Рис. 3.Изменения гиппокампального тета-ритма и частоты сердцебиений во время выработки инструментального условного оборонительного рефлекса у собаки

1 — ЭГ дорзального гиппокампа; 2 — ЭКГ; 3 — уровень выключения тока; 4 — подъемы передней лапы, выключавшей ток; 5 — условный звуковой сигнал (по Л. А. Преображенской)

Заканчивая обзор данных, свидетельствующих об исчезновении эмоционального напряжения по мере выработки адекватной условной реакции, П. Фресс пишет: «Прежде всего следует подчеркнуть, что не существует эмоциогенной ситуации как таковой. Она зависит от отношения между мотивацией и возможностями субъекта» [Фресс, 1975, с. 133]. Предположение о том, что даже хорошо упроченный инструментальный оборонительный условный рефлекс продолжает мотивироваться страхом, как бы замещающим потребность избегания боли, подвергнуто аргументированной критике Ж. Кюттеном: «…потребность избегания болезненного стимула продолжает действовать (до тех пор, пока животное не усвоит, что сигнал не предвещает опасности), но поскольку животное не испытывает ни боли от стимула, ни угрозы опасной ситуации, оно не проявляет более эмоциональной реакции страха» [Кюттен, 1975, с. 70].

Литература переполнена экспериментальными данными, свидетельствующими о зависимости эмоционального напряжения от величины потребности (мотивации) и прогнозирования вероятности ее удовлетворения. Например, было установлено, что частота пульса у банковских служащих зависит от степени их ответственности (счет банкнотов различного достоинства) и количества информации, содержащейся в одной операции [Gantchev, Danev, Kitcheva, 1967]. Эмоциональные реакции обезьян закономерно зависят от изменения вероятности пищевого подкрепления [Meiges, Popper, 1976]. По данным Д. Н. Меницкого и М. М. Хананашвили [1969], наибольшее эмоциональное напряжение у собак (визг, лай, чесание, царапанье кормушки) наблюдалось при вероятности подкрепления 1:4, а по мере продолжения опыта — при 1:2. Значение информационного фактора выступает особенно отчетливо в опытах со спаренными животными, когда оба партнера получают равное количество ударов током, но только один из них может предотвратить наказание соответствующей инструментальной реакцией. Показано, что именно у этого животного постепенно исчезают признаки страха, предотвращается изъявление слизистой желудка и кишечника [Desiderato, Newman, 1971; Jonas, Jonas, 1975; Starr, Mineka, 1977]. Мотивационный и информационный факторы генеза эмоционального напряжения имеют различный вес у разных животных одного и того же вида. По данным Л. А. Преображенской [1974], максимальное учащение сердечного ритма наблюдалось у одних собак при 30 %-ном пищевом подкреплении, а у других — при 5 %-ном. Следовательно, для собак второй группы суммарный «проигрыш» в удовлетворении пищевой потребности имел большее значение, чем неопределенность экспериментальной ситуации.

Имеются сведения и о том, что две составляющие эмоционального напряжения по-разному сказываются на величине различных вегетативных сдвигов. В опытах с участием человека величина побуждения (размер платы за правильное решение) преимущественно влияла на частоту пульса, дыхания и уровень электрического сопротивления кожи, а трудность задачи (количество выборов) — на объемный пульс и кожногальванический рефлекс [Wilkinson, El-Beheri, Gieseking, 1972]. Преимущественная связь кожногальванического рефлекса с информационным фактором обнаружена и в опытах, где кожногальванический рефлекс был слабее при ожидании болевого раздражения током с высокой вероятностью, чем при более редких, но трудно прогнозируемых ударах [Epstein, Bahm, 1971].

Отражательно-оценочная функция эмоций

«Первые понятия, с которых начинается какая-нибудь наука, — писал Н. И. Лобачевский, — должны быть ясны и приведены к самому меньшему числу Тогда только они могут служить прочным и достаточным основанием учения» [Лобачевский, 1976, с. 39]. Суммируя результаты собственных опытов и данные литературы, мы пришли в 1964 г. к выводу о том, что эмоция есть отражение мозгом человека и животных какой-либо актуальной потребности (ее качества и величины) и вероятности (возможности) ее удовлетворения, которую мозг оценивает на основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта.

В самом общем виде правило возникновения эмоций можно представить в виде структурной формулы:

Э = f [ П , ( Ин — Ис ), …],

где Э — эмоция, ее степень, качество и знак; П — сила и качество актуальной потребности; (Ин — Иc) — оценка вероятности (возможности) удовлетворения потребности на основе врожденного и онтогенетического опыта; Ин — информация о средствах, прогностически необходимых для удовлетворения потребности; Ис — информация о средствах, которыми располагает субъект в данный момент.

Разумеется, эмоция зависит и от ряда других факторов, одни из которых нам хорошо известны, а о существовании других мы, возможно, еще и не подозреваем. К числу известных относятся:

• индивидуальные (типологические) особенности субъекта, прежде всего индивидуальные особенности его эмоциональности, мотивационной сферы, волевых качеств и т. п.;

• фактор времени, в зависимости от которого эмоциональная реакция приобретает характер стремительно развивающегося аффекта или настроения, сохраняющегося часами, днями и неделями;

• качественные особенности потребности. Так, эмоции, возникающие на базе социальных и духовных потребностей, принято именовать чувствами. Низкая вероятность избегания нежелательного воздействия породит у субъекта тревогу, а низкая вероятность достижения желаемой цели — фрустрацию и т. д. и т. п.

Но все перечисленные и подобные им факторы обусловливают лишь вариации бесконечного многообразия эмоций, в то время как необходимыми и достаточными являются два, только два, всегда и только два фактора: потребность и вероятность (возможность) ее удовлетворения.

Во избежание недоразумений (о них мы специально будем говорить в следующей главе) остановимся на уточнении употребляемых нами понятий. Термин «информация» мы используем, имея в виду ее прагматическое значение, то есть изменение вероятности достижения цели (удовлетворения потребности) благодаря получению данного сообщения [Харкевич, 1960]. Таким образом, речь идет не об информации, актуализирующей потребность (например, о возникшей опасности), но об информации, необходимой для удовлетворения потребности (например, о том, как эту опасность избежать). Под информацией мы понимаем отражение всей совокупности средств достижения цели: знания, которыми располагает субъект, совершенство его навыков, энергетические ресурсы организма, время, достаточное или недостаточное для организации соответствующих действий, и т. п. Спрашивается, стоит ли в таком случае пользоваться термином «информация»? Мы полагаем, что стоит, и вот почему. Во-первых, мозг, генерирующий эмоции, имеет дело не с самими навыками (куда входит и тренировка периферического исполнительного аппарата), не с самими энергетическими ресурсами организма и т. д., а с афферентацией из внешней и внутренней среды организма, то есть с информацией об имеющихся средствах. Во-вторых, все многообразие сведений о необходимом для удовлетворения возникшей потребности и реально имеющемся в данный момент у субъекта трансформируется мозгом в единый интегральный показатель — в оценку вероятности достижения цели (удовлетворения потребности). Оценка же вероятности по самой природе своей есть категория информационная.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: