Павел Симонов - Эмоциональный мозг

- Название:Эмоциональный мозг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2021

- ISBN:978-5-44613-947-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Симонов - Эмоциональный мозг краткое содержание

Эмоциональный мозг - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Термин «потребность» мы употребляем в его широком Марксовом понимании, отнюдь не сводимом к одному лишь сохранению (выживанию) особи и вида. «Дай человеку то лишь, без чего не может жить он, — ты его сравняешь с животным», — писал Шекспир в «Короле Лире», но и потребности животных не ограничиваются самосохранением. Подробнее проблема потребностей будет рассмотрена нами ниже, а сейчас мы ограничимся лишь возможно более точным определением термина. Нередко потребность квалифицируют как нужду в чем-либо, но подобное определение есть не более чем игра в синонимы. По нашему мнению, потребность есть избирательная зависимость живых организмов от факторов внешней среды, существенных для самосохранения и саморазвития, источник активности живых систем, побуждение и цель их поведения в окружающем мире. Соответственно поведение мы определим как такую форму жизнедеятельности, которая может изменить вероятность и продолжительность контакта с внешним объектом, способным удовлетворить имеющуюся у организма потребность.

По справедливому замечанию В. Ф. Сержантова и Т. И. Сержантовой [1976, с. 14], именно категория потребности способна сыграть роль «концептуального моста», соединяющего естественнонаучное знание, резюмированное в понятии «организм», и психологическое и социальное знание о природе человека, обобщенное в понятии «личность». Согласны мы и с Г. Г. Дилигенским в том, что «функцию фиксации определенной направленности различных потребностей, способов действия по их удовлетворению выполняют установки, ценности, интересы, цели субъекта. В марксистской психологической литературе все эти уровни мотивации обычно характеризуются как производные от потребностей» [Дилигенский, 1977, с. 115].

Выявление потребности, инициировавшей тот или иной поступок, представляет наиболее трудную задачу и для теоретического анализа, и для практики воспитания. «За тридцать лет работы в школе, — писал В. А. Сухомлинский, — мне довелось разбирать сто как будто бы совершенно одинаковых поступков: подросток скрыл от родителей неудовлетворительные оценки, поставленные учителем. Но в каждом случае есть свои причины, свои нравственные и эмоциональные мотивы…» [Сухомлинский, 1979, с. 49]. Эвристическая ценность эмоций как раз и состоит в том, что в отличие от поступка они могут служить одним из наиболее тонких и объективных индикаторов интересующей нас потребности.

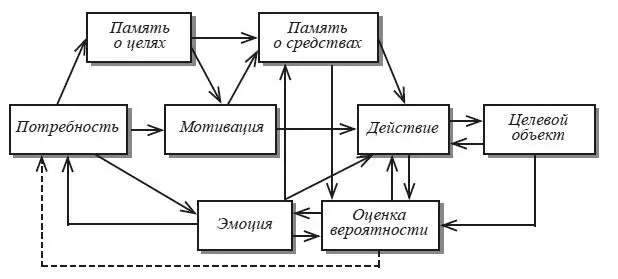

К понятию «потребность» наиболее тесно примыкает феномен мотивации. Хорошее представление об истории изучения мотивации дает коллекция статей, собранная В. А. Расселлом [Russell, 1970]. Мотивация представляет второй этап организации целенаправленного поведения по сравнению с актуализацией потребности (рис. 4), ее можно рассматривать как «опредмеченную потребность». Не существует мотивации без потребностей, но вполне возможно встретить потребность, не ставшую мотивацией. Так, человек может испытывать острейшую потребность в витаминах и не быть мотивированным, поскольку он не знает о причине своего состояния. Собака, лишенная коры больших полушарий головного мозга, под влиянием голода (потребности в пище) приходит в состояние сильнейшего двигательного возбуждения. Тем не менее говорить о пищевой мотивации здесь нельзя, поскольку собака не прикасается к пище, лежащей у нее под ногами. Итак, мотивация есть физиологический механизм активирования хранящихся в памяти следов (энграмм) тех внешних объектов, которые способны удовлетворить имеющуюся у организма потребность, и тех действий, которые способны привести к ее удовлетворению. При таком понимании нейрофизиологии мотивации нам, естественно, трудно согласиться с представлением об исходном мотивационном возбуждении структур гипоталамуса. Только вовлечение гипоталамуса в условнорефлекторную деятельность (о чем речь пойдет ниже) придает активности гипоталамических структур мотивационный характер. В последние годы Э. А. Асратян представил стройную систему теоретических и экспериментальных аргументов в пользу концепции, рассматривающей физиологические механизмы мотивации как результат взаимодействия сложнейших жизненно важных безусловных рефлексов с прямыми и обратными условными связями. Особое значение для понимания механизмов мотивации имеют обратные условные связи, в том числе их тонический вариант, благодаря которому происходит избирательное повышение возбудимости структур, воспринимающих условный сигнал возможного подкрепления. Рассматривая проблему мотивации поведения в свете рефлекторной теории, Э. А. Асратян подчеркнул: «…активация обратных условных связей может иметь своим следствием не только условнорефлекторное воспроизведение рефлекса первого в сочетанной паре раздражителя, но и может ограничиться одним лишь повышением возбудимости центральных структур последнего» [Асратян, 1974, с. 14].

Вернемся к анализу следствий, вытекающих из «формулы эмоций». Низкая вероятность удовлетворения потребности (Ин больше, чем Ис) ведет к возникновению отрицательных эмоций. Возрастание вероятности удовлетворения по сравнению с ранее имевшимся прогнозом (Ис больше, чем Ин) порождает положительные эмоции. Примером последнего случая могут служить эмоциональные реакции, возникающие у человека в процессе решения задачи по дифференцированию зрительных сигналов.

В наших опытах на экране, установленном перед испытуемым, проецировались наборы из пяти цифр — единиц и нулей. Испытуемого предупреждали, что некоторые из кадров, содержащие общий признак (например, два нуля подряд), будут сопровождаться гудком. Задача испытуемого состояла в обнаружении этого общего признака. В ходе опыта испытуемый должен был через микрофон сообщать экспериментатору о возникающих у него предположениях. Время экспозиции каждого кадра составляло 10 с. При этом регистрировали два отведения электроэнцефалограммы, электрокардиограмму и кожногальванический рефлекс (КГР). Прежде чем испытуемый получал инструкцию, производили угашение КГР на смену кадров и гудок.

Рис. 4. Потребность, мотивация и эмоция в структуре целостного поведенческого акта Пунктир — тормозящее влияние.

Подобная задача является типичным примером творческой интеллектуальной деятельности, где сформулированы «требования задачи», но отсутствует «искомое», которое только еще предстоит найти [Брушлинский, 1966]. До возникновения первой (как правило, ошибочной) гипотезы относительно подкрепляемого признака ни новые кадры, ни гудок не вызывали КГР (рис. 5, Д). Этот факт лишний раз свидетельствует о том, что ориентировочной реакции на «новый раздражитель» не существует в природе. Ориентировочная реакция есть реакция на результат сравнения внешнего стимула с «нервной моделью» [Соколов, 1960] в самом широком ее понимании от энграммы конкретного стимула до обобщенной модели всей ситуации, включая ее возможные изменения, прогнозируемые субъектом. Возникновение гипотезы сопровождается КГР (рис. 5, Б). Поскольку КГР имеет сравнительно большой латентный период, рисунок ясно показывает, что колебание кожных потенциалов связано с моментом осознания гипотезы, а не с речевым сообщением испытуемого. После формирования гипотезы возможны две ситуации, которые мы рассматриваем в качестве экспериментальных моделей отрицательной и положительной эмоциональных реакций.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: