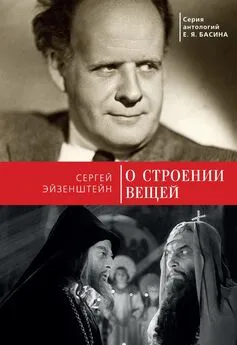

Сергей Эйзенштейн - О строении вещей

- Название:О строении вещей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:неизвестен

- ISBN:5-89357-114-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Эйзенштейн - О строении вещей краткое содержание

О строении вещей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вот почему Суриков и выявил в картине с такой четкостью эту часть основного стержня композиции. Он как бы показывает зрителю секрет композиционного строения картины, но показывает так искусно, что зритель и видит и не видит его в одно и то же время 33 33 Выделено С.Эйзенштейном.

. Именно эта диагональ и усиливала динамику саней, втягивала их вглубь картины, создавая иллюзию […] необходимого пространства…» (В.Никольский, С. 67— 68).

Если таково положение в одном композиционном звене, то совершенно то же мы можем найти и в самой серьезной части композиции, в строении сюжета и содержании вещи в целом.

Кроме непосредственно видимого сюжета во многих произведениях имеет место еще вторичное углубленное содержание. И обычно основное «захватывание зрителя» тематикой идет как раз по этой «неназванной» линии.

Так, например, в «Потемкине» эмоции зрителя захвачены не только сюжетными перипетиями мятежного броненосца, но основной, «неназванной» линией – темой коллективизма, на которой, в конечном счете, базируется фильм.

Обычно эта вторая, подпочвенная и, по существу, основная тема является каким-либо большим обобщением, большой идеей, и сила ее в том, что она «стихийно» сквозит через частное ситуационное представление той же темы.

[…] У нас действие не приобрело еще той интенсивности, чтобы прямо вылиться в поступки. Но в самом законе строения уже соблюдена характеристика основного психологического мотива. В данном случае – колебания.

Снова на маленьком конкретном случае мы столкнулись с явлением громадной важности: мотив содержания может играться не только сюжетом – мотив может играться законом построения, структуры вещи.

[…] «Дух» – общий физиогномический облик искомого лица, общая закономерность его строения.

[…] Актер и типаж находятся в таком же поступательном единстве и качественном противопоставлении, как образ и понятие. Это сравнение идет гораздо глубже простой внешней аналогии.

[…] Категорически отвергая смысловую неподвижную иероглифику выразительных линий, я отнюдь не думаю заводить вам здесь неподвижную иероглифику классифицированных черт лица: «Такой-то признак на лице говорит о том-то».

Во-первых, ни один признак безотносительно от других, сам по себе еще ничего не «обозначает» – закон контекста верен и здесь. Во-вторых, ассоциация возникает потому, что данные черты характера чаще других совпадают с наличием данных признаков. Но условность этих «со-признаков», конечно, столь велика, подвергнута стольким случайностям социального, наследственного и вегетативного порядка, что в жесткие рамки нерушимой классификации «словаря» их загнать, конечно, трудно и не до конца правильно.

Когда это делает наука 一 это всегда спорно, будет ли это Лафатер XVIII или Кречмер XX века.

Уже Гегель разделывался с мертвой «систематикой» физиогномистов как наукой «абсолютного знания»: «На этом основании справедливо оставлено преувеличенное внимание к физиогномике, возникшее тогда, когда ею пускал пыль в глаза Лафатер и от нее ожидали всевозможных успехов в хваленом знании человека. Гораздо лучше можно узнать человека по его поступкам, чем по наружности. Даже язык может служить в такой же мере для утаивания, как и для обнаружения человеческих мыслей…».

Я не берусь научно критиковать Лафатера и Кречмера с точки зрения сущности и обоснованности их теорий. Но я не могу удержаться от того, чтобы не отметить, что они (не более, однако, чем мы в разобранных примерах) верны в одном. Они верны если не научно, «по существу», то несомненно – «физиогномически». В их классификации «сбегаются» наиболее частые физиогномические восприятия. И…чудесно! Ведь подбирая облик или типаж, мы же не стараемся создать атлас обликов из естественной истории человеческих пороков и добродетелей… Мы стараемся как раз вызвать в зрителе реакцию на физиогномические черты явления…

Вполне естественно, что, подходя к лицу (и облику персонажа), мы ищем в нем в основном соответствия не научным обоснованиям характерологии, а прежде всего… физиогномическому эффекту, причем еще такому, на который откликнется максимальное число носителей соответствующего физиогномического опыта.

Но, раз так, 一 примат социального здесь совершенно очевиден. Нас занимают не объективные «в себе» образы и данности, а прежде всего комплекс физиогномического восприятия определенной классовой аудитории. Поэтому и опыты – от Лафатера до Кречмера 一 в разрезе художественного их подсобного использования никак не противоречат разумности их привлечения в нашей работе. Иx книги 一 прежде всего коллекторы опыта физиогномического реагирования максимального числа людей на определенные признаки. В таком плане никакого вреда в них нет. Научно не приемлемыми для нас делают их отрыв от условий социального формирования облика в самом возникновении той или иной характерной структуры, снижение роли деятельности в соответствующей социальной среде и условий труда в изменении этой «метафизической» априорной заданности и тд. Но как материал некоей систематизации физиогномических эффектов восприятия они, конечно, допустимы.

Пo линии образной и эмоциональной труды физиогномистов нам пригодны как материал эмпирики и статистики вне их научных или наукообразных построений и обобщений. Они| пригодны нам как… поэтические антологии. И, собственно говоря, хотелось бы сказать о Кречмере, что в своей системе он, скорее, выступает не как ученый, а как художник. Во всяком случае 一 не менее. Свои эмоционально-ассоциативные реакции на определенную видимость и ощущение людей он собрал не в поэму, а в наукообразную систему. Его система как бы служит средством оформления определенного комплекса эмоциональных восприятий. А сколько у Фрейда субъективно-эмоционального под видом объективно-научного! У них попадаются зерна объективной системы, блистательное многообразие подлинных фактов. Они частично помогают познаванию. Ну так что же! Ведь в произведении искусства есть элементы факта, объективной истины. И произведение искусства есть тоже в некоторой своей часта средство познавать объективную действительность. Эта же группа ученых – «наукообразных» – прокладывает соединительный мост между качественно полярными точками – искусствами и науками. Но и в этих пределах их «системы», как и большая часть книг о выражении характеров, конечно, в основном узкобиологичны. И если многое в них правильно замечено и «всеобще», то, конечно, лишь потому, что анатомо-физиологическая составляющая вообще широко всеобща. Но никак не исчерпывающа и крайне относительна. Если же привлечь к физиогномической оценке, как полагается, весь социальный комплекс воспринимающей аудитории – на долю этих «систематиков» остается очень немногое.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: