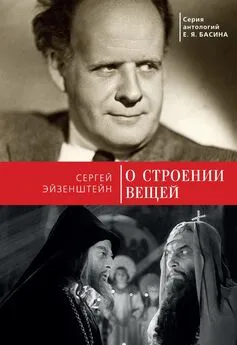

Сергей Эйзенштейн - О строении вещей

- Название:О строении вещей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:неизвестен

- ISBN:5-89357-114-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Эйзенштейн - О строении вещей краткое содержание

О строении вещей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эйзенштейн-психолог широко использовал наблюдения и над произведениями искусства, и над процессом творчества, и просто жизненные наблюдения. От природы он был наблюдательным человеком 7 7 См. об этом: Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М., 1974. С. 84, 255

, что особенно эффективно было в соединении с его склонностью к обобщениям, без которых, как отмечал Ч.Дарвин, «невозможны хорошие и оригинальные наблюдения» 8 8 Ч.Дарвин Избранные письма. Т. VII. 1950. С. 42.

.

В автобиографической статье «Сергей Эйзенштейн» (1944) автор так пишет об этой способности, занимающей громадное место в разборе и осознании методики работы в искусстве: «Частный случай наблюдения мгновенно мчится к обобщению; к желанию установить общие закономерности, без которых данный частный случай 一 одно из возможных проявлений этой всеобщей закономерности». Совершенно очевидно в этой связи, что «горы и горы выводов и наблюдений над методикой искусства» (I, 93— 94), сделанные Эйзенштейном, представляют громадную научную ценность для психологии искусства.

Большое значение исследователь придавал методу самонаблюдения, полагая, что «самонаблюдение» может «убедить», когда речь идет о выяснении условий творчества. Позиция Эйзенштейна близка точке зрения тех современных ученых, которые считают, что, «прибегая к результатам самонаблюдения, психолог может получить такую информацию, какую он не способен получить никаким иным путем» 9 9 Д.И.Дубровский . Психологические явления и мозг. М., 1971. С. 237. Ср.: М. С. Роговин . Указ. соч. С. 158.

. Самонаблюдения Эйзенштейна-художника имеют для психологической науки об искусстве выдающееся значение.

Искусство Эйзенштейна было во многом экспериментальным. В известном смысле можно сказать, что его фильмы – это «естественный эксперимент», позволяющий исследовать проблемы наиболее эффективных средств психологического воздействия произведений искусства на зрителя. Сам Эйзенштейн считал, что его фильмы «несут одновременно с нагрузкой ответа на непосредственный социальный запрос попытки экспериментального практического опосредования тайн творчества и возможностей киновыразительности для овладения путями максимальной действенности революционного искусства» (I,83; ср.: Т. III, с. 421).

Психология была для Эйзенштейна не просто одной из того комплекса наук, которые он привлекал для исследования искусства, – она была главной. Объяснялось это в первую очередь социально-практическими устремлениями художника-революционера. «Годы нашей жизни – годы неустанной борьбы не могли не вызвать к жизни и разновидности подобного агрессивного искусства и своеобразной "оперативной эстетики" искусствопонимания.

И поле приложения агрессивности в моей работе уходило далеко за пределы ситуации фильма – в область методики воздействия фильма. Вопросы управления психикой зрителя неизбежно влекли за собой углубление в изучение внутренних механизмов воздействия» (I,86).

В своих исследованиях Эйзенштейн опирался на лучшие образцы мировой классики, а не только на «агрессивное» искусство, но все же его эстетику в целом действительно можно назвать «оперативной» в том смысле, что вопрос о «внутренних», то есть психологических, механизмах и закономерностях наиболее эффективного воздействия искусства на человека является главным в его теоретических изысканиях. С этим и связано центральное место психологии в его учении об искусстве – учении, которое по праву можно назвать теорией психологического воздействия искусства, Разумеется, в его исследованиях много места отводится изучению творческого процесса, структуры произведения искусства и другим важным вопросам, но освещение всех этих вопросов в конечном счете подчинено решению главной проблемы – поисков того, в чем заключается психологическое воздействие искусства на человека 10 10 См. об этом: Е.Басин. С.Эйзенштейн о психологических механизмах воздействия искусства // Художники социалистической культуры. М.. 1981

.

Каковы же методологические принципы исследования психологии искусства, которыми руководствовался Эйзенштейн-психолог, осуществляя свои наблюдения, самонаблюдения и «экспериментальное опосредование»?

Характеризуя общую ситуацию в отечественном искусствоведении и отечественной психологии в первые десятилетия XX века 一 в годы, когда формировалось мировоззрение Эйзенштейна, – следует выделить «тенденцию к объективизму, к материалистически точному естественнонаучному знанию в обеих областях». Подобная тенденция отчетливо выявлена в подходе к анализу искусства у Эйзенштейна: «Вооруженный инженерно-техническими методами, все глубже и глубже стараюсь проникнуть в первооснову творчества и искусства, где я инстинктивно предвижу ту же сферу точных знаний, увлечение которыми умел мне привить мой недолгий опыт в области инженерии» (I, 82). Режиссер упорно накапливал «материалы точного знания», искал единицы измерения» (I,103), «формулы». (I,271).

Эволюционизм Дарвина и Спенсера, рефлекторная теория Сеченова, Павлова, Бехтерева заложили фундамент его естественнонаучных представлений о психике человека. Бихевиоризм (Лешли и др.) заострил внимание ученого на объективном методе исследования (акцентирующем внешнее поведение, действия человека как индекс его психической жизни), фейдизм – на бессознательных механизмах человеческой деятельности. Эйзенштейн плодотворно использует понятия установки (направленности), структуры (введенной в психологию Вундтом и Титченером и экспериментально исследованной в гештальтпсихологии) с такими ее характеристиками, как целостность и изоморфизм (соответствие нейрофизиологическим эквивалентам и физическим объектам). Ему были близки основные идеи психологической школы Выготского – примат социального (перед биологическим), принцип интериоризации (преобразование внешних действий в действия внутренние, психические), «управление» психикой с помощью систем культурных «знаков» и ряд других важных принципов и идей отечественной психологической науки.

А.Н.Леонтьев в предисловии к книге Выготского «Психология искусства» пишет о том, что автор не всегда находит для выражения мысли точные с точки зрения современного состояния психологической науки психологические понятия. Этот упрек в еще большей мере может быть адресован Эйэенштейну, который не был профессиональным психологом. При описании психологических явлений он не всегда придерживается строгой терминологии, часто пользуется образными выражениями («выдумка»,«захват», «звучание», «кристаллизация», «внедрение» и др.). Оправданием ему может служить тот факт, что и «система понятий современной психологии (которую с очень большими оговорками можно назвать системой) представляет довольно пеструю картину, «имеется огромное число понятий, выведенных из повседневного опыта и определяемых только через систему языка». «В результате психологи вынуждены оперировать чрезвычайно неопределенными понятиями, испытывая от этого значительные неудобства» 11 11 М.С.Роговин. Указ. соч. С. 28.

.

Интервал:

Закладка: