Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении

- Название:Формирование личности ребенка в общении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978–5–388–00493–2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении краткое содержание

В книге представлены наиболее значимые произведения выдающегося отечественного психолога М. И. Лисиной: монография «Проблемы онтогенеза общения», цикл статей, посвященных влиянию общения на развитие психики и личности ребенка, а также работы по психологии младенчества. Книга дает целостное представление о концепции генезиса общения и позволяет понять роль общения в развитии ребенка на разных этапах онтогенеза.

Издание адресовано психологам, педагогам, студентам и всем, кто интересуется проблемами детства и общения.

Формирование личности ребенка в общении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прежде всего С. Ю. Мещерякова показала, что у всех ее 20 испытуемых интенсивность комплекса оживления (КО) в ситуации восприятия воздействий взрослого примерно в полтора раза превосходила его интенсивность в ситуации восприятия воздействий игрушек. Эта разница была высоко статистически значима (р, 01) и имела одинаковое направление у всех детей. Отмеченное расхождение достигало максимума в период от двух до пяти с половиной месяцев жизни. Полученные факты позволяют утверждать, что ПА детей по своей мотивационной и операционально–технической стороне выше в тех случаях, когда объектом их внимания является человек. И уже отсюда понятно благоприятное влияние общения на повышение ПА. Но в исследовании С. Ю. Мещеряковой имеются факты, еще более прямо подтверждающие такое влияние.

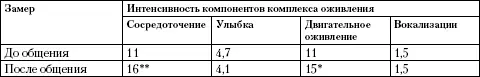

Рассматривая интенсивность комплекса оживления при встрече ребенка с игрушками, исследовательница заметила, что в некоторых обстоятельствах она заметно повышалась. Анализ показал, что увеличение силы комплекса оживления происходило после экспериментов, в которых взрослый вступал в общение с детьми, перемежая экспозицию предметов своими обращениями к ребенку. Тогда С. Ю. Мещерякова специально провела две серии предъявления игрушек, между которыми ребенок общался со взрослым (табл. 2.1, по работе С. Ю. Мещеряковой [30. С. 72]).

Таблица 2.1

Интенсивность компонентов комплекса оживления при виде игрушек до и после общения со взрослым (в условных баллах, в среднем по группе из 10 детей)

* Различия значимы при р < 0,05.

** Различия значимы при р < 0,01.

Автор делает вывод, что «если в эксперименте присутствуют регулярные воздействия взрослого, то при восприятии детьми предметов наблюдается комплекс оживления с более интенсивным сосредоточением и двигательным оживлением, чем в экспериментах с предъявлением одних только предметов» [30. С. 73]. Простое повторение серии экспозиций предметов, без введения общения, не изменяло интенсивности двигательного оживления, а интенсивность сосредоточения обнаружила при этом даже тенденцию к снижению.

С. Ю. Мещерякова установила также количественное и качественное своеобразие комплекса оживления, появляющегося у детей при виде игрушек с изображением человеческого лица. Она наблюдала, что предпочтение к ним развивается у ребенка в первые недели жизни, в ходе контактов со взрослыми людьми, ухаживающими за ним. Человеческое лицо и его изображение вызывали качественно специфическую реакцию, а чуть позднее – и инициативную акцию младенца: его улыбку. При виде предметов дети начинали улыбаться позднее, улыбались реже и обычно при узнавании, а не в случае новизны. Описанные факты говорят против утверждений о прирожденном характере предпочтения детей к стимулам типа человеческого лица [47, 50] и против объяснения их предпочтения ссылкой на повышенную информативность таких стимулов. Опыты С. Ю. Мещеряковой показали, что сложные и динамичные стимулы вызывают повышенное сосредоточение ребенка, сменяющееся затем двигательным оживлением, но не улыбку.

В описанном исследовании была проверена также связь общения и ПА детей в ситуациях иного рода. За основу была взята методика X. Харлоу, работы которого привлекли большое внимание и специалистов, и широкой публики. Основной вариант эксперимента С. Ю. Мещеряковой состоял в том, что младенца приносили в незнакомое помещение или показывали ему необычный объект (заводную игрушку, карнавальную маску). У большинства детей в описанных условиях возникало беспокойство, у некоторых – страх. Через 1–2 минуты в помещении появлялся взрослый, и регистрация продолжалась еще несколько минут, так что исследователь получал возможность сравнить, как вел себя младенец, когда был один и когда рядом с ним был взрослый. Помимо такой «отрицательной» использовалась еще и «положительная» эмоциогенная ситуация: у ребенка вызывали удовольствие, покачивая перед ним ярко раскрашенную неваляшку, издававшую мелодичный звон. Опыты проводились с детьми первого полугодия жизни и с детьми конца первого года. В опытах систематически варьировался еще один фактор: долговременный опыт общения ребенка со взрослым, появлявшимся во второй фазе опыта: в одних случаях это был близкий ребенку человек, любимый им (мать или экспериментатор, специально занимавшийся перед тем с младенцем), а в других случаях – не имевший с ним таких уз привязанности воспитатель или тот же экспериментатор, но не проводивший с малышом занятий общением, а просто посещавший группу. В младшей подгруппе все испытуемые воспитывались в доме ребенка, а в старшей – половина воспитывалась в семье.

Общение детей с матерью и с экспериментатором (после занятий общением) характеризовалось высокой инициативой детей и было окрашено яркими эмоциями. Общение с воспитательницей и экспериментатором, не занимавшимся с детьми, отличалось резко сниженной инициативностью, редкими и слабыми экспрессиями. Таким образом, фактор общения действовал на двух существенно различных уровнях. Как же это сказалось на познавательной активности детей?

Обратимся сначала к младшей группе (26 детей от 1 мес. 12 дн. до 5 мес. 23 дн.). Неваляшка нравилась детям. Они тянулись к ней. При появлении близкого взрослого количество инициативных действий, направленных на игрушку, возросло на 480 %; в присутствии же просто знакомого человека прирост составил всего 10 %. Но главное отличие состояло в том, что в присутствии близкого взрослого у детей наблюдались попытки совместного восприятия взрослого и предмета: дети поворачивались то ко взрослому, то к игрушке; издавали тихие звуки удовольствия, указывали взрослому на игрушку взглядом: пытались увидеть на лице взрослого его впечатление от игрушки и соединить в едином акте восприятия взрослого и предмет. В контрольной группе описанное поведение отсутствовало. Редкие случаи сопоставления экспериментатора и предмета не сопровождались стремлением к сопереживанию и возрастанием познавательных эмоций.

Иначе обстояло дело в отрицательной ситуации. Новый предмет словно завораживал ребенка. Дети не могли отвести от него глаз. Поэтому появление взрослого не облегчало состояния ребенка. Нам не удалось заметить разницы в зависимости от того, кто появился – близкий или просто знакомый человек. Общение не проникало сквозь барьер испуга, изолировавший малыша.

Во вторую, старшую группу вошли 16 детей в возрасте от 10 до 15 мес., из них 8 – из семей и 8 – из дома ребенка. В положительной ситуации дети внимательно следили за неваляшкой, трогали ее, пытались играть. Появление матери вызывало существенные изменения в поведении детей из семьи: у них на 250 % возросло количество манипулятивных действий, почти в 17 раз увеличились радостные переживания. В доме ребенка приход воспитательницы лишь снижал напряженность и едва увеличивал количество эмоций и инициативных действий. Дети, воспитывающиеся в семье, подключали мать к игре, к своим переживаниям, «которые и обнаружили–то только в ее присутствии» [30. С. 118]. В доме ребенка дети обычно не проявляли инициативу в общении с воспитательницей. Они ждали ее активности, причем вне связи с игрушкой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майя Шевцова - Как защитить своего ребенка? [Стань мамой-адвокатом]](/books/1060624/majya-shevcova-kak-zachitit-svoego-rebenka-stan-mamoj-advokatom.webp)