Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении

- Название:Формирование личности ребенка в общении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978–5–388–00493–2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении краткое содержание

В книге представлены наиболее значимые произведения выдающегося отечественного психолога М. И. Лисиной: монография «Проблемы онтогенеза общения», цикл статей, посвященных влиянию общения на развитие психики и личности ребенка, а также работы по психологии младенчества. Книга дает целостное представление о концепции генезиса общения и позволяет понять роль общения в развитии ребенка на разных этапах онтогенеза.

Издание адресовано психологам, педагогам, студентам и всем, кто интересуется проблемами детства и общения.

Формирование личности ребенка в общении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Специальное изучение ПА и общения в раннем возрасте провела наша аспирантка Т. М. Землянухина. В ее опытах участвовали 12 воспитанников дневных групп яслей, имеющих родителей, и 20 воспитанников–сирот из дома ребенка. Общение со взрослыми различалось в двух группах весьма существенно: в доме ребенка оно протекало более вяло, при сниженной инициативности детей, недостаточной чувствительности их к отношению взрослого, к особенностям ситуации взаимодействия. Дети, выросшие вне семьи, применяли более примитивные средства общения, вели себя относительно скованно и неуверенно. Общение со сверстниками в доме ребенка также несколько отставало от уровня яслей, хотя в раннем возрасте эта сфера коммуникаций лишь начинает складываться. Автору все же удалось подметить, что в доме ребенка дети ссорились между собой чаще, а сотрудничали реже, чем в яслях. Яркие различия удалось обнаружить в ПА двух групп детей.

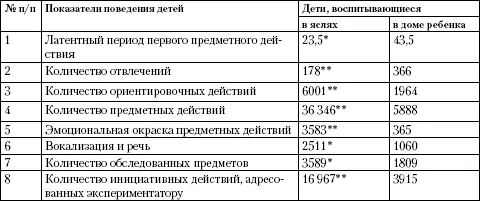

В табл. 2.3 показаны 8 параметров, по которым дети из яслей статистически значимо превосходили своих ровесников из дома ребенка. Нетрудно заметить, что различия свидетельствуют в пользу вывода о повышенной ПА детей, имеющих более развитое общение: они быстрее включаются в познавательную деятельность, действуют гораздо интенсивнее, испытывают при этом несравненно больше удовольствия, намного чаще пытаются привлечь к сотрудничеству взрослого.

Таблица 2.3

Проявления познавательной активности у детей раннего возраста – воспитанников яслей и дома ребенка (в условных баллах, в сумме по группе)

* Различия значимы при р ≤ 0,05.

** Различия значимы при р < 1.

Выяснились и глубокие качественные различия между поведением детей двух групп. Так, в доме ребенка интерес к предметам часто сочетался у детей с опаской, отчего действия с предметами выполнялись робко, неловко. Отрицательные эмоции составляли 22,8 % среди всех экспрессий детей (против 0,9 % в яслях). В яслях, напротив, дети то и дело высказывали бурные положительные чувства – радость, восторг, восхищение. Различия касались и операционально–технической стороны познавательной деятельности: в яслях дети часто выполняли специфические, культурно–фиксированные действия с предметами (13,4 % против 4 % в доме ребенка); у всех 12 воспитанников отмечались оригинальные, необычные действия (в доме ребенка они были обнаружены только у четырех детей).

Подсчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена показал статистически значимую прямую зависимость между развитием общения и уровнем ПА детей как по двум выборкам в целом (г = 0,808, р < 0,01), так и по отдельности в яслях (г = 0,780, р < 0,01) и в доме ребенка (г = 0,762, р < 0,01). Конечно, факта корреляции еще недостаточно, чтобы говорить о влиянии общения на ПА детей. Но если включить результаты исследования Т. М. Землянухиной в общий контекст других работ, о которых мы говорили, можно с большой уверенностью говорить о таком влиянии. Выясняются и особые пути влияния, специфические именно для раннего возраста, где ведущее положение занимает предметно–манипулятивная деятельность ребенка.

Очевидно, в раннем возрасте контекст общения со взрослым становится руслом для формирования специфических, культурно–фиксированных предметных действий, в том числе и имеющих значение практических ориентировочно–исследовательских приемов. В этом периоде детства существенно изменяется и сам фактор общения: коммуникативная деятельность приобретает новую – ситуативно–деловую – форму и характеризуется стремлением детей к «деловому» сотрудничеству со взрослыми.

В. Влияние общения на развитие ПА у дошкольников

Дошкольники, конечно, еще совсем маленькие дети, но по своему опыту, самостоятельности и сложности психической жизни они настолько превосходят младенцев и детей раннего возраста, что в отношении их снова с совершенно особым смыслом встает вопрос о том, зависит ли их познавательная активность от общения с окружающими людьми. В коллективе лаборатории давно занимается исследованием ПА дошкольников и влиянием на нее общения детей со взрослыми и со сверстниками Д. Б. Годовикова. В одной из ее работ [12] участвовали 16 детей от 4 до 5 с половиной лет. Их ПА выявлялась в игре и в ситуации с «проблемными коробками». Детям показывали три одинаковых по виду предмета, из которых один в действительности отличался от остальных – его крышка обычным способом не открывалась. Интерес ребенка к такому «секрету» и попытки его раскрыть можно рассматривать как аналог креативности на уровне предметно–действенного мышления. У детей выявлялись также особенности коммуникативной деятельности. Оказалось, что дети, имевшие различия в общении со взрослым, имели и разную ПА, что свидетельствует об их связях между собой. При этом выяснилось, что интенсивность общения не была связана с ПА; значение имели содержание общения, его направленность. Если взрослый одобрял активность испытуемых, то ПА повышалась: шире развертывалась поисковая деятельность, в этих условиях она чаще завершалась решением проблемы.

В диссертации X. Т. Бедельбаевой [1] было установлено, что у дошкольников существует избирательное отношение к зрительным воздействиям, исходящим от человека, аналогичное тому, которое было установлено в опытах с детьми моложе трех лет. Использовав в качестве объекта восприятия рисунки людей и различных предметов, Х. Т. Бедельбаева нашла, во–первых, повышенную эффективность восприятия «социальных» воздействий. Так, при замене в наборе открыток двух картинок дети чаще обнаруживали изменение рисунка человека (93 % случаев), чем предмета (80 %). В тех случаях, когда дети обнаруживали замену рисунков обеих категорий, они чаще указывали в первую очередь на изменение в «социальной» категории (76 % случаев). Во–вторых, время, потребовавшееся им для обнаружения замены «социального» воздействия, в среднем оказалось короче, чем для обнаружения «несоциального» (7 с против 11 с). И наконец, в конфликтных ситуациях дошкольники обнаружили преимущественную ориентацию на «социальный» компонент сложного воздействия, включавшего также и рисунок предмета.

Связь феномена избирательности с общением была подвергнута экспериментальной проверке. Отбирались дети с низким уровнем общения (для дошкольников таким был уровень ситуативно–делового общения, в то время как наиболее развитые из них имели внеситуативно–личностную форму). Развитие общения способствовало повышению ПА детей, причем двумя разными способами: во–первых, оно повышало внимание ребенка к тому, что служило материалом общения; во–вторых, общение усиливало внимание детей к поведению человека и повышало эффективность восприятия и различения ими коммуникативных сигналов. В обоих случаях заметно повышалась эффективность обучения дошкольников и облегчался последующий перенос усвоенных способов в новые условия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майя Шевцова - Как защитить своего ребенка? [Стань мамой-адвокатом]](/books/1060624/majya-shevcova-kak-zachitit-svoego-rebenka-stan-mamoj-advokatom.webp)