Стивен Кови - Семь навыков высокоэффективных людей. Возврат к этике характера

- Название:Семь навыков высокоэффективных людей. Возврат к этике характера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече, Персей, Астрель

- Год:1998

- Город:М.

- ISBN:5-7141-0220-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Кови - Семь навыков высокоэффективных людей. Возврат к этике характера краткое содержание

Эта книга — мировой супербестселлер, работа № 1 по теме личностного роста. Она оказала большое влияние на жизни миллионов людей во всем мире, включая Билла Клинтона, Ларри Кинга и Стивена Форбса. Половина крупнейших мировых корпораций, входящих в рейтинг Fortune 500, посчитали своим долгом ознакомить своих сотрудников с философией эффективности, изложенной в «Семи навыках».

О чем эта книга? Во-первых, эта книга излагает системный подход к определению жизненных целей, приоритетов человека. Эти цели у всех разные, но книга помогает понять себя и четко сформулировать жизненные цели. Во-вторых, книга показывает, как достигать этих целей. И в-третьих, книга показывает, как каждый человек может стать лучше. Причем речь идет не об изменении имиджа, а о настоящих изменениях, самосовершенствовании по сути. Книга не дает простых решений и не обещает мгновенных чудес. Любые позитивные изменения требуют времени, работы и упорства. Но для людей, стремящихся максимально реализовать потенциал, заложенный в них природой, эта книга — дорожная карта.

Эта книга — учебник для тех, кто хочет быть эффективным. Вы научитесь эффективно взаимодействовать с другими людьми: с начальником, с подчиненными, с коллегой, с мужем, с женой, с детьми и друзьями. Но самое главное — Вы научитесь эффективно управлять самим собой. Если вы хотите улучшить свой бизнес или свою личную жизнь, если хотите повысить свою собственную ценность, ПРОЧТИТЕ ЭТУ КНИГУ!

Семь навыков высокоэффективных людей. Возврат к этике характера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

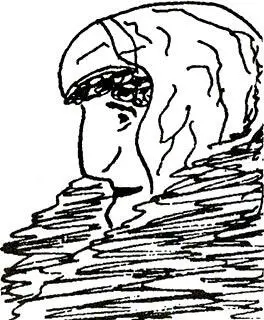

Преподаватель принес стопку карточек большого размера, одна половина из которых была с изображением молодой женщины со стр. 29, а другая половина с изображением пожилой женщины со стр. 30.

Он раздал карточки с изображением молодой женщины учащимся, сидевшим в одной стороне учебной комнаты, а карточки с изображением пожилой женщины — учащимся, которые сидели в другой стороне. Он предложил внимательно рассмотреть карточки, сконцентрировавшись на изображении в течение 10 секунд, а затем отдать их обратно. После этого он показал на экране картинку, которую вы найдете на стр. 54, совмещавшую оба изображения, и попросил учащихся описать, что они видят. Почти все, кто сначала видел карточки с молодой женщиной, на экране увидели молодую женщину. И почти все из увидевших сначала карточку с изображением пожилой женщины, ее же теперь увидели и на экране.

Затем преподаватель попросил одного студента объяснить другому, из противоположной части комнаты, что он видит. В процессе их разговора высветились проблемы коммуникации.

— Что значит «старуха»! Этой женщине не больше 20–22 лет!

— Да ну, брось! Ты что, шутишь что ли? Ей лет 70, а то и все 80!

— Да ты что, слепой? Это же молодая женщина. Хорошенькая. За такой можно и приударить. Просто прелесть!

— Прелесть? Да это старая карга!

Спор не угасал, каждый был уверен в своей правоте и доказывал свою позицию. И все это происходило, несмотря на то, что студенты имели весьма важное преимущество, каким мы редко обладаем в реальной жизни, — они уже с самого начала эксперимента знали, что существует другая точка зрения. И при всем этом лишь очень немногие попытались взглянуть на картинку глазами другого человека. После долгих бесполезных препирательств один из студентов подошел к экрану и, показав пальцем на линию на рисунке, сказал:

— Это — колье молодой женщины! На что другой возразил:

— Какое колье, это рот старухи!

Постепенно успокоившись, они стали обсуждать отдельные элементы рисунка, которые воспринимали по-разному. Наконец сначала один студент, потом другой увидели, что на экране одновременно существуют два образа. Благодаря спокойному, терпеливому, детальному обсуждению все мы, находившиеся в комнате, смогли увидеть картинку с другой точки зрения. Однако стоило отвернуться и потом снова взглянуть на изображение, как почти каждый из нас немедленно видел образ, на который был настроен во время первого десятисекундного разглядывания.

Я часто использую этот эксперимент в своей работе как с индивидуальными клиентами, так и с организациями, так как он позволяет сделать открытия, важные для нашей персональной эффективности и эффективности нашего взаимодействия с другими. Прежде всего этот эксперимент демонстрирует, насколько мощно воздействует заданность на наше восприятие, наши парадигмы. Если всего десять секунд рассматривания картинки способны оказать такое влияние на то, как мы видим предмет, то что же можно сказать о силе влияния нашего жизненного опыта! Все в нашей жизни, что способно влиять, — семья, школа, церковь, сослуживцы, друзья, приятели и такие современные социальные парадигмы, как Этика Личности, — все это оказывает на нас неосознаваемое нами воздействие, способствуя формированию нашей собственной системы взглядов, наших парадигм, наших карт.

Кроме того, этот эксперимент показывает, что наши парадигмы являются источником наших установок и поведения. Вне их мы не можем действовать органично. Мы просто утратим свою целостность, если станем говорить и делать то, что противоречит нашим представлениям. Если вы, будучи подготовлены к тому, чтобы увидеть молодую женщину, именно ее и увидели на комбинированной картинке (так бывает в 90 % случаев), то вам, несомненно, было бы трудно думать о том, чтобы помочь ей перейти через дорогу. И ваше отношение к этой женщине, и ваше поведение должны были бы непременно согласовываться с тем, как вы ее видите.

Это выявляет одно из слабых мест Этики Личности. Попытка изменить установки и поведение окажется бесплодной, если мы не изучим те основные парадигмы, из которых эти установки и поведение проистекают.

Кроме того, наш пример с картинками показывает, насколько сильно наши парадигмы влияют на характер наших взаимоотношений с другими людьми. Столь же ясно и объективно, как, по нашему представлению, мы видим окружающий мир, мы начинаем сознавать, что другие видят его иначе, со своей, очевидно, столь же ясной и объективной точки зрения. «То, на чем мы стоим, зависит от того, где мы сидим».

Каждый из нас склонен считать, что видит явления такими, каковы они есть в действительности, что он объективен. Однако дело обстоит совсем не так. Мы видим мир не таким, каков он есть, а таким, каковы мы сами, — или же таким, каким настроены его видеть. Открывая рот, чтобы описать, что мы видим, мы в результате описываем самих себя, наши представления, наши парадигмы. Стоит другим разойтись с нами во мнениях, мы немедленно считаем, что неправы именно они. Однако, как показывает наш эксперимент, люди видят одно и то же по-своему, каждый видит сквозь призму собственного уникального опыта.

Это вовсе не означает, что фактов не существует. В нашем примере два человека, которые первоначально были запрограммированы разными изображениями, комбинированную картинку рассматривают сообща. Теперь они одновременно смотрят на одни и те же факты — сочетание черных линий и белого пространства — и оба признают их фактами. Однако интерпретация этих фактов каждым из них зависит от изначального опыта каждого, и все эти факты приобретают значение исключительно в силу их интерпретации.

Чем глубже мы осознаем свои основные парадигмы, карты-схемы или представления, а также то, до какой степени находимся под влиянием собственного жизненного опыта, тем с большей ответственностью мы относимся к своим парадигмам, изучаем их, сопоставляем их с реальностью, прислушиваемся к мнению других, становимся восприимчивыми к чужим взглядам, вырабатывая таким образом более полное представление о реальности, а значит, и более объективную точку зрения.

Пожалуй, наиважнейший опыт, который можно извлечь из нашего эксперимента — это момент изменения, «сдвига» парадигмы, то, что можно назвать ощущением: «Вот оно!», когда кто-то наконец видит в комбинированной картинке новое изображение. Чем более человек был связан изначальным восприятием, тем сильнее его ощущение: «Вот оно!». Словно внутри зажигается какая-то лампочка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: