Дэрил Шарп - Психологические типы. Юнговская типологическая модель

- Название:Психологические типы. Юнговская типологическая модель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Б.С.К.

- Год:1996

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-88925-006-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэрил Шарп - Психологические типы. Юнговская типологическая модель краткое содержание

Данная книга не содержит критики или апологии модели психологических типов, разработанной Карлом Густавом Юнгом. В ней делается попытка объяснить эту модель. Автор намеревался избежать вульгарного упрощения самой модели равно как и продемонстрировать ее сложность и многообразие практического применения.

Типологическая модель Юнга — это не система анализа характеров, и не способ навешивания ярлыков на самого себя или других. В той степени, в какой человек может использовать компас для определения своего местонахождения в физическом пространстве на Земле, юнговская типология является инструментом для психологической ориентации. Это метод понимания, как самого себя, так и тех трудностей, которые могут возникать в отношениях между людьми.

Книга продолжает серию “Библиотека Аналитической Психологии”

Издание подготовлено по инициативе Санкт-Петербургского Психоаналитического Общества и Информационного центра психоаналитической культуры и осуществлено издательством БСК

Психологические типы. Юнговская типологическая модель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Особенно важно различать между чувством, как психологической функцией, и общеупотребительным бытовым значением этого слова у большинства людей. Юнг указывал на возможную путаницу в этом вопросе: мы говорим о чувстве счастья, печали, раздражения, сожаления и так далее; у нас есть чувство меняющейся погоды или падения биржевого рынка; мы чувствуем, что шелк более гладкий, чем простой холст, нечто “чувствуется неправильным” и так далее. Ясно, что мы используем само слово “чувство” весьма вольно, так как в каком-то отдельном контексте это может обозначать ощущение, восприятие, мысли, интуицию или какую-то эмоциональную реакцию.

Здесь это вопрос терминологический, вопрос ясности предлагаемых определений. Мы можем измерять температуру в градусах по Фаренгейту, по Цельсию или Реомюру, расстояние в милях или километрах, вес в унциях или граммах, массу в чашах, бушелях или фунтах, и всякое другое, — главное обозначить, какую систему измерения мы используем. В юнговской модели термин “чувство” весьма строго информирует субъекта о ценности вещей. Оно, чувство, говорит нам, что тот или иной предмет стоит для нас, какую ценность он представляет. В этом смысле данная функция рациональна — ибо, по свидетельству опыта, ценности, в общем, устанавливаются по законам разума точно так же, как и понятия. К тому же, чувство не окрашенное эмоцией, может оставаться вполне холодным или нейтральным.

Таким образом, чувственную функцию, как способ психологической ориентации, не следует путать с эмоцией. Последняя (в равной степени может быть названа аффектом) является неизменным следствием активного комплекса. “Чувство отличается от аффекта, — пишет Юнг, — тем фактом, что оно не производит ощутимых физических иннерваций, т. е. оказывается, не больше не меньше, обычным мыслительным процессом”. [10] Там же, пар. 835. См. ниже приложение III настоящего издания, с. 209

Аффект имеет свойство “заражать” или искажать каждую из функций: мы не имеем возможности правильно мыслить, если находимся в безрассудном состоянии — счастье окрашивает сам способ, которым мы воспринимаем людей, предметы или события; мы не способны соответствующим образом оценить нечто или кого либо — другого человека, предмет или событие, — когда сами чем-то расстроены, да и интуитивные возможности тоже иссякают, если субъект оказывается в состоянии депрессии.

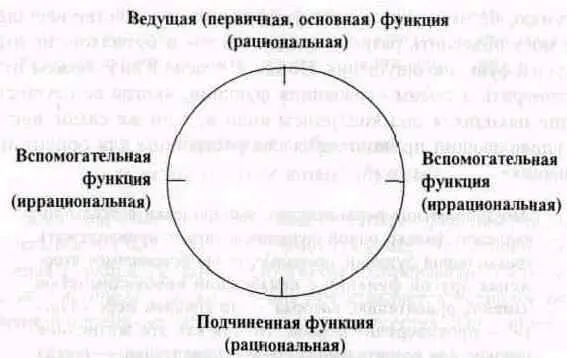

Как было отмечено выше, одна из четырех функций неизменно оказывается более развитой, чем остальные Это основная или ведущая функция, та самая, которую мы воспроизводим (используем) автоматически, поскольку она представляется наиболее естественной и приносит определенные преимущества Юнг пишет:

Опыт показывает, что вследствие неблагоприятных обстоятельств вообще, практически любому человеку невозможно развивать все свои психологические функции одновременно. Требования общества вынуждают человека прежде всего (и по большей части) прилагать себя к выделению той из функции, которой он наилучшим образом наделен от природы, или которая обеспечит ему наилучший социальный успех. Очень часто, а в действительности это общее правило, — человек отождествляет себя более или менее полно с наиболее предпочтительной для него и следовательно, наиболее развитой функцией. А это как раз то, что дает начало различным психологическим типам. Как следствие такого одностороннего развития, одна или более функции неизбежно оказываются отстающими изначально и в последующем своем развитии. [11] См ниже с 178

Слово “отстающими” в данном случае означает попросту оставленными без внимания, запущенными или недостаточно развитыми На самом деле лишь в крайних случаях другие функции оказываются полностью отсутствующими, обычно же имеется вторая функция (иногда даже и третья), которая вполне совершенна, чтобы оказывать соопределяющее влияние на сознание.

Можно, конечно, осознавать содержания или продукты, связанные с каждой из функций Например, я могу знать, что я думаю, не имея мыслительную функцию в качестве ведущей, и я могу объяснить разницу между столом и бутылкой, не имея ведущей функцию ощущения. Но мы, согласно Юнгу, можем толь ко говорить о самом “сознании” функции, “когда ее осуществление находится под контролем воли и, в то же самое время, ее управляющий принцип является решающим для ориентации сознания.”

Это абсолютное верховенство, эмпирически всегда при надлежит только одной функции и может принадлежать только одной функции, поскольку равно независимое вторжение другой функции с неизбежной необходимостью изменит ориентацию, которая — по крайней мере отчасти — противоречит первой. Но так как это жизненное условие для сознательного процесса адаптации — всегда иметь ясные и непротиворечивые цели, — само присутствие второй функции равной силы, естественно, исключено. Поэтому другая функция может иметь только вторичное значение. Ее вторичное значение состоит в том, что она, в отличие от ведущей функции, не имеет единственной и абсолютной достоверности и решающего значения, но учитывается больше как вспомогательная или дополнительная функция. [12] Там же, пар 667

На практике вспомогательная функция всегда такова, что ее природа, рациональная или иррациональная, отличается от ведущей функции. Например, чувство не может быть вторичной функцией, когда доминирует мышление, и наоборот потому что обе являются функциями рациональными. Мышление, если оно же лает быть истинным, следуя своему собственному принципу, обязано полностью строго исключить всякое чувство. Это, конечно, не уводит нас от того факта, что есть индивиды, чьи мышление и чувство находятся на одном и том же уровне, оба выступая с равной мотивационной силой для сознания. Но в этих случаях вопрос о различении типов не ставится, а речь идет лишь об относительно неразвитых мышлении и чувстве. [13] Там же

Вторичная функция всегда поэтому является той, чья природа отличается от первичной функции, но не антагонистична ей: либо иррациональные функции могут быть вспомогательными для одной из рациональных функций, либо наоборот.

Сходным образом, когда ощущение является ведущей функцией, интуиция не может быть вспомогательной функцией и наоборот. Это происходит потому, что эффективное действие ощущения требует от самого себя фокусирования на восприятиях органов чувств во внешнем мире. А это совершенно несопоставимо одновременно с интуицией, которая “ощущает” то, что происходит в мире внутреннем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: