Наталия Пылаева - Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход

- Название:Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2008

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-91180-958-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Пылаева - Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход краткое содержание

В пособии раскрывается нейропсихологический подход к профилактике трудностей учения, построенный на принципах школы Л. С. Выготского – А. Р. Лурия. Оно содержит общие основания работы, конкретные методы и примеры преодоления разных видов трудностей обучения, обусловленных недостаточной сформированностью различных психических функций. Особое внимание уделено развитию умения детей планировать и контролировать свои действия, успешно перерабатывать зрительную и зрительно-пространственную информацию. Все методы были апробированы в Центре психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков Московского департамента образования и Центре лечебной педагогики и показали высокую эффективность при групповой и при индивидуальной работе с детьми.

Данное учебное пособие позволит будущим психологам, воспитателям и педагогам овладеть теорией и ознакомиться с методами развивающего и коррекционно-развивающего обучения.

Издание адресовано психологам, воспитателям, педагогам групп подготовки к школе и классов коррекционно-развивающего обучения, логопедам, дефектологам. Оно может быть использовано также и родителями, желающими понять, как научить детей учиться, как предотвратить возможные школьные трудности.

Рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии

Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Куб Линка»

Методика «Куб Линка» исходно направлена на исследование конструктивной деятельности, наглядного мышления. Она применяется в клинической психологии на протяжении многих десятилетий. В школе А. Р. Лурия эта методика с успехом использовалась для анализа «лобного» синдрома (Гаджиев, 1966). В детской психологии под названием «Уникуб» она входит в арсенал развивающих игр (Никитин, Никитина, 1990).

«Проба Линка» – это конструирование большого одноцветного куба из группы маленьких, стороны которых определенным образом окрашены в три цвета. Такая конструктивная задача требует значительной предварительной ориентировки в условиях и самом материале задания. Предварительная ориентировка и анализ материала, нахождение адекватного пути конструирования, то есть планирование, – это обязательные условия эффективного решения данной задачи.

Однако, как показали результаты исследований (Гаджиев, 1966) и наши собственные наблюдения, даже взрослые люди очень часто начинают выполнение методом проб и ошибок, без предварительной ориентировки и планирования. Правильная стратегия (программа) вырабатывается уже в процессе выполнения. Таким образом, задача решается медленно и с ошибками.

Для использования в коррекционно-развивающем обучении мы преобразовали задание в некоторую игру по строительству трехэтажного дома определенного цвета, например красного или зеленого. Детям предъявляются наглядный план строительства, присланный архитектором (рис. 2.3.1), строительный материал: кубики – и инструкция (программа) построения.

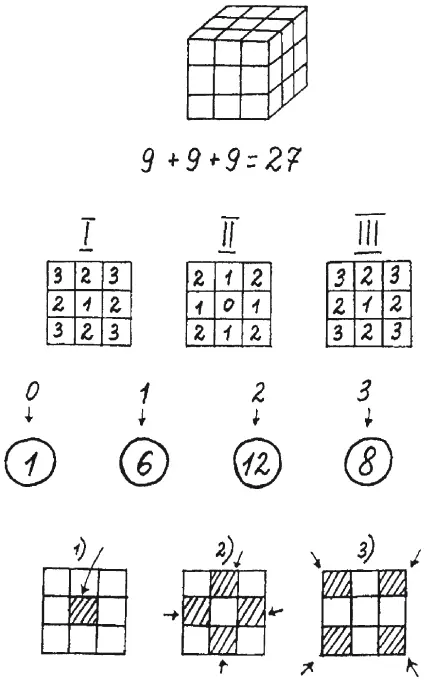

Рис. 2.3.1.Наглядный план строительства дома-куба: I, II, III – планы этажей; 1), 2), 3) – последовательность строительства каждого этажа

Педагог вместе с ребенком анализирует программу строительства зеленого дома:

♦ рассмотрим каждый «этаж» (I, II, III этажи);

♦ определим, сколько кубиков нужно на каждый этаж и сколько – на все три этажа. Запишем на карточки;

♦ сосчитаем и запишем на карточки, сколько каких понадобится кубиков – от 0 до 3 сторон, окрашенных в нужный цвет. Обратим внимание, для каких этажей понадобится одинаковый материал (I, III этажи);

♦ подумаем, куда должны быть обращены зеленые стороны кубиков на I, II, III этажах. Заметим, что они не должны смотреть внутрь дома-куба;

♦ определим порядок складывания, присоединения кубиков для «удобного» строительства, начиная с центрального кубика, – 1), 2), 3);

♦ рассортируем кубики по количеству зеленых сторон. Проверим по карточкам, нет ли ошибки при сортировке строительного материала;

♦ отберем материал для I, II, III этажей;

♦ построим по плану. Не забываем про порядок присоединения кубиков!

С помощью данной программы дети достаточно легко справляются с конструированием дома-куба. На следующих занятиях дети строят дома другого цвета – постепенно отпадает необходимость в использовании материализованной программы – она становится достоянием ребенка. Дети, усвоив такой способ решения данной конструктивной задачи, достаточно успешно переносят его на решение других подобных задач.

Итак, игра с использованием четкой, последовательной, наглядно представленной программы действий позволяет достаточно успешно формировать у детей ориентировочно-исследовательскую основу действий, программирование и контроль.

«Графический диктант»

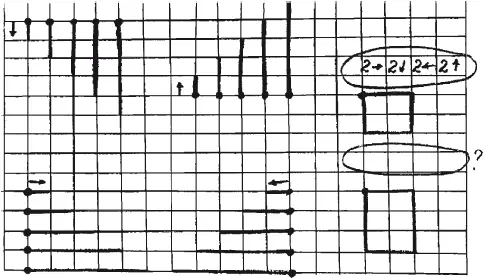

Методика «Графический диктант» – одна из самых показательных и чувствительных проб для проверки регуляторных возможностей ребенка 5–7 лет. С этой целью она применяется при оценке школьной готовности и на начальном этапе обучения (Венгер, Венгер, 1994). Схема ее выполнения (нарисовать рисунок определенного последовательного узора по клеточкам) задается двумя способами: по речевой инструкции или по зрительному образцу. Возможность действия по задаваемой программе предполагает определенный уровень развития графомоторных координаций и зрительно-пространственных функций. Чтобы данная методика служила для развития функций регуляции и контроля, мы сначала проверяем и формируем у детей представления о пространстве листа, клетки, движения в разных направлениях, графическое воплощение этих движений на листе в клетку (см. ниже методику развития зрительно-пространственных функций). Например, сажаем морковку (проводим линию от точки на 1, 2, 3 клетки вниз), выращиваем цветы (линии от точек вверх), забиваем гвоздики (направо – налево). Затем обозначаем направление движения с помощью стрелки и стоящего перед ней числа, которые показывают, куда и сколько «шагов» по клеткам надо сделать (рис. 2.3.2).

Рис. 2.3.2.Подготовка к графическому диктанту

После такой подготовки методика «Графический диктант» может служить целям формирования у детей регуляторных функций.

Курс занятий предполагает развитие возможностей «считывания» самой программы и действия по ней при различных способах ее подачи. Вариантами могут служить следующие типы подачи программ:

♦ она вводится с помощью обозначений (число и стрелка) и наглядного образца первого этапа ее выполнения;

♦ задается только с помощью введенных обозначений;

♦ задается графическим образцом (узор, фигура, лабиринт), предполагаются ее анализ и составление схемы движения с помощью введенных обозначений – чисел и стрелок.

Наши материалы по данной методике вошли в пособие по подготовке детей к школе (Ахутина и др., 2005), где на достаточно простом, но интересном для детей материале формируется умение действовать по программам, вводимым в виде зрительного графического образца или с помощью обозначений – число/ стрелка. Отметим, что в этих заданиях прекрасно развиваются ориентировочно-исследовательская деятельность ребенка и умение контролировать свои действия. Кроме того, дети начинают «дружить» с пространством листа, с клеткой, что очень важно на всем протяжении обучения.

«Таблицы Шульте»

Структурированные и неструктурированные таблицы со случайным расположением чисел легли в основу двух методик – «Школа внимания» и «Школа умножения» (Пылаева, Ахутина, 1997, 2006). Расскажем о нескольких заданиях из второй методики.

Современные творческие педагоги считают, что для усвоения таблицы умножения необходимо понимание принципов ее составления, раскрытие смысла умножения и деления. Одновременно с этим они подчеркивают, что для закрепления навыков табличного умножения требуется длительная тренировка. Для того чтобы не снижалась мотивация ребенка к усвоению таблицы, тренировка должна быть разнообразной. В последние годы в этом направлении выпущено много пособий, которые делают усвоение таблицы умножения интересным (Бахтина, 2001; Куколевская, Ломова, 1997).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: