Борис Братусь - АНОМАЛИИ ЛИЧНОСТИ

- Название:АНОМАЛИИ ЛИЧНОСТИ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-244-00008-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Братусь - АНОМАЛИИ ЛИЧНОСТИ краткое содержание

Книга является первым в отечественной науке развернутым монографическим исследованием психологии отклоняющегося развития личности. Проанализированы типичные подходы к пониманию проблемы нормы и патологии, рассмотрены философские предпосылки выявления общих критериев нормы, дано целостное представление о структуре и функциях смысловой сферы личности. уровнях психического здоровья, показаны конкретные внутренние механизмы возникновения аномалий личности (изменения характера, искажение субъективных ценностей, влечение к алкоголю и наркотикам и др.), пути и принципы восстановительной, психокоррекционной и психопрофилактической работы.

АНОМАЛИИ ЛИЧНОСТИ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Распадение же этой связи равносильно утере общего смысла, кризису смысловой сферы. При этом действительность, ее отражение, даже "объективность" этого отражения остаются, но теряется то, ради чего стоит ее отражать,— общий взгляд, общая, связующая жизнь воедино идея. Клинический опыт убедительно показывает, что так называемые неврозы потери смысла (нусо генные, экзистенциальные неврозы и др.) связаны прежде всего не с преодолением преград, не с трудностями выбора поведения в пользу того или иного мотива, а с отсутствием, потерей нравственно-ценностного взгляда на жизнь как главного условия ее осмысленности, из которого как частность вытекает и стремление к достижению тех или иных мотивов со всеми связанными с задачами этого достижения текущими переживаниями. Понятно, что в каждодневном бытии человека в большей степени отражаются именно эти, здесь-и-теперь одолевающие заботы, что и создает порой иллюзию их главности, их реальности и зримости в противовес отдаленным и расплывчатым общим идеям. Но достаточно резкой смены обстоятельств, кризиса, поворота внешних событий, чтобы увидеть стержневую для всей судьбы личности роль последних.

Что касается конкретной деятельности, то она может существенно по-разному осмысливаться в зависимости не только от ее места в иерархии иных деятельностей, ее взаимоотношений, пересечений с другими деятельностями, но и от того, в какой стадии своего движения, развития она находится. Сейчас мы и перейдем к анализу закономерностей этого движения.

5. ЦИКЛЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Центральным для понимания природы деятельности является вопрос о соотношении развернутой человеком целенаправленной активности (собственно деятельности в узком смысле слова) и потребности, связанной с этой активностью. Л. Сэв, специально исследовавший эту проблему, говорит о двух принципиальных формулах такого соотношения. Согласно первой, потребность порождает деятельность, направленную на удовлетворение данной потребности (сокращенно П — Д — П). Согласно второй, деятельность порождает потребность (Д — П — Д). Л. Сэв отдает предпочтение второй формуле как формуле "расширенного воспроизводства" потребности, в то время как первая формула, по его мнению, есть формула "простого воспроизводства" потребности 59.. К этим выводам полностью присоединялся А. Н. Леонтьев в своей последней книге 60..

Между тем, на наш взгляд, по крайней мере в конкретно-психологическом плане, с такого рода резким противопоставлением двух формул согласиться трудно. Более того, любую из этих формул можно представить фигурой следующего замкнутого цикла:

Тогда первая формула будет исходить из потребности и через соответствующую деятельность вновь приходить к той же потребности, а вторая будет исходить из деятельности и через возникшую в ней потребность вновь приходить к деятельности.

Совершенно понятно, что подобные замкнутые циклы возможны, и то с очень большими оговорками, только для простых органических потребностей. Что же касается развитых, высших потребностей человека, то здесь циклы становятся разомкнутыми: потребность в ходе деятельности всякий раз изменяется, равно как изменяется и деятельность, побуждаемая этой изменившейся потребностью.

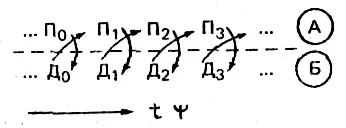

Схематически это можно представить в следующем виде:

Перед нами, таким образом, некоторая спираль развития, в которой преобразуются как потребности (т. е. П 0≠П 1≠П 2...), так и соответствующие деятельности (Д 0≠Д 1≠Д 2...). Следует сделать еще одно добавление, точнее, примечание к нашей схеме. Согласно традиционным формулам П — Д — П и Д — П — Д, получается так, что деятельность и потребность отделены друг от друга по времени. Сначала возникает потребность, а затем деятельность или, наоборот, сначала деятельность, а затем потребность. На деле, в функционировании собственно человеческих потребностей, нет такого временного разрыва, поскольку потребность слита здесь с реализующей ее деятельностью, равно как деятельность является непосредственным проявлением, формой жизни соответствующей потребности. Поэтому для полноты мы добавим в схему ось психологического времени (t ψ), чтобы показать одновременность, психологическую синхронность протекающих здесь процессов, которые, что также значимо, можно разделить на две основные сферы — сферу потребностно-мотивационную (А) и сферу, в узком смысле, деятельностную, производственную, операционально-техническую (Б).

Данная схема дает возможность достаточно наглядно представить те движущие отношения и противоречия, которые заложены в системе предметной деятельности. Противоречия эти являются частным случаем, проявлением более общего, основного противоречия между личной (индивидной) ограниченностью каждого отдельного человека и универсальностью, безграничными возможностями, предполагаемыми всеобщей родовой человеческой сущностью. На уровне индивидуального сознания это противоречие обычно отражается как противоречие, несоответствие между "я" реальным и "я" идеальным, между "я" сегодняшним и "я" будущим, между бытием и долженствованием. На уровне индивидуальной деятельности оно предстает в виде противоречия между потребностной (в более широком понимании — потребностно-мотивационно-смысловой) и операционально-технической сферами.

На особую значимость последнего отношения применительно к детскому развитию неоднократно указывали многие отечественные психологи, но наиболее последовательно и развернуто его роль была прослежена в работах Д. Б. Эльконина, посвященных проблеме периодизации в детском возрасте. Д. Б. Эльконин выделял две группы ведущих деятельностей [57]. К первой группе он относил деятельности, при осуществлении которых происходит развитие мотивационно-потребностной сферы, ко второй группе — те деятельности, при осуществлении которых происходит "формирование интеллектуально-познавательных сил детей, их операционально-технических возможностей". В детском возрасте, по мнению Д. Б. Эльконина, происходит постоянное чередование этих групп деятельности, что и определяет ход психологического развития ребенка. Что же касается зрелого возраста, то на него, считал Д. Б. Эльконин, нельзя переносить эти закономерности, поскольку и социальная ситуация развития, и ведущая деятельность остаются у взрослого постоянными в течение всей трудовой жизни, а не сменяются, как в детстве, одна другой 62..

Тем самым выделенные закономерности фактически рассматриваются как "детскопсихологические", но не "общепсихологические", с чем вряд ли можно согласиться, поскольку, как мы уже говорили, несоответствие потребностно-мотивационной и операционально-технической сторон есть прямое выражение более общего, движущего (т. е. неустранимого) противоречия развития личности, а не следствие лишь какого-либо одного (в данном случае начального) периода жизни человека.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Борис Братусь - Русская, советская, российская психология [Конспективное рассмотрение]](/books/602403/boris-bratus-russkaya-sovetskaya-rossijskaya-psiho.webp)