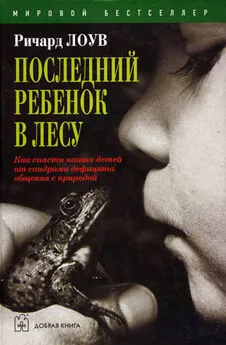

Ричард Лоув - Последний ребенок в лесу

- Название:Последний ребенок в лесу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Добрая книга

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98124-177-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Лоув - Последний ребенок в лесу краткое содержание

Нынешнее поколение детей совершенно оторвано от мира природы; вместо того чтобы просто бродить по лесу, они изучают его на уроках природоведения. Сегодня дети прекрасно разбираются в компьютерных играх, но не знают, как выглядит дубовая роща, и не помнят запаха соснового бора; природа для них — абстракция, а не реальное переживание. Природа, как ничто другое, помогает ребенку обрести душевное равновесие, она может питать его душу и стать для него источником глубоких переживаний и творческих озарений.

Книга американского журналиста Ричарда Лоува «Последний ребенок в лесу» — это страстный призыв ко всем родителям поднять наших детей с диванов, оторвать от экранов телевизоров и компьютеров и вновь пробудить в них интерес к миру природы.

Автор показывает, что непосредственное общение с природой необходимо для полноценного развития ребенка, для физического и эмоционального здоровья человека и что «синдром дефицита общения с природой» является причиной многих серьезных проблем: ожирения, агрессии, расстройства внимания, депрессий. Ричард Лоув предлагает родителям и учителям практические способы восстановления прерванной связи и рассказывает о том, как приобщить наших детей к природе, чтобы вырастить их здоровыми и более приспособленными к жизни.

Последний ребенок в лесу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не все дети способны на автоматическое подчинение. Когда Рик попросил своих учеников написать о каком-нибудь случае, происшедшем с ними на природе, двенадцатилетняя Лори написала о том, как она любит лазить по деревьям, особенно по тем, что стоят на небольшой площадке в конце улицы. Однажды, когда она с подругой карабкалась по ветвям, «подошел какой-то мужчина и закричал: „Ну-ка, слезайте с деревьев!“ Мы так напугались, что убежали домой и больше не выходили. Тогда мне было семь, и этот мужчина показался таким страшным. Но в прошлом году случилось то же самое, только прямо перед нашим домом. Но это был ка кой-то другой человек, и я решила не обращать на него внимания. И ничего, все обошлось». Лори находит, что все это чрезвычайно глупо — как можно ограничивать ее свободу, «если она не хочет быть такой чистенькой и вести себя как девчонки, которые все время боятся поцарапаться или испачкаться»? Она добавляет: «Мало того, что все считают меня маленькой. Требовать от меня еще и такого… Нет, это уж слишком! У нас должны быть такие же права, какие были у взрослых, когда они сами были маленькими».

Каким аршином мерить лишенное природы детство

В последнее десятилетие небольшая группа ученых задалась целью документально подтвердить, что дети лишены контакта с природой, описать многочисленные причины этого явления, его размеры и влияние. В основном речь идет о территориальных изменениях и перенесении игр на природе в разряд противозаконных. Оба эти явления стали как симптомом, так и причиной изменений, которые до сих пор оставались незамеченными. Тщательное изучение показало что в результате сократилось время досуга, проводимого всей семьей вместе, больше времени стали проводить за телевизором и компьютером, участились случаи ожирения среди взрослых и детей, что вызвано качеством питания и малоподвижным образом жизни. Все это нам известно. Но знаем ли мы точно, на сколько уменьшилось время, проводимое детьми непосредственно на природе? Нет. «Мы также не знаем, существуют ли какие-то показатели в зависимости от географического положения и социального положения, которые могли бы отразить общую картину», — говорит Луиза Шаула, профессор экопсихологии Университета штата Кентукки, неутомимый борец за общение детей с природой. Исходные данные по предыдущим десятилетиям отсутствуют. «Нам не с чем сравнивать. Нет ранних показателей. Никому не приходило в голову задаваться подобными вопросами тридцать, пятьдесят лет назад», — добавляет она.

Многие ученые, как и многие из нас, считали связь детей с природой само собой разумеющейся. Как могло это незыблемое представление измениться в столь короткие сроки? Если одни исследователи и задаются сейчас таким вопросом, то другие игнорируют его, причисляя к одному из проявлений ностальгии. Одна из причин этого в том, что для такой постановки вопроса нет материальных стимулов. В течение нескольких лет Джеймс Саллис анализировал, почему одни дети и взрослые более активны, чем другие. Саллис — руководитель программы «Активный образ жизни» (Active Lliving Research Program), над которой работает фонд Роберта Вуда Джонсона. В течение многих лет усилия разработчиков направлены на то, чтобы создать такие условия для восстановления сил и совместной деятельности людей, которые будут способствовать наибольшей активности. В центре внимания ученых были городские парки, центры отдыха, улицы, жилые дома. «Основываясь на проводившемся ранее изучении этих вопросов, мы можем со всей определенностью сказать, что самым лучшим стимулятором физической активности ребенка дошкольного возраста является его пребывание на свежем воздухе, — говорит Саллис. — У детей, которые не гуляют, ведут преимущественно сидячий образ жизни, наблюдаются проблемы со здоровьем и психикой».

Я задал ему вопрос о том, какую роль в жизни детей играют леса, поля, каньоны и просто свободные участки земли, другими словами, девственный природный ландшафт.

«Мы не расспрашиваем их о таких местах», — ответил он.

Если учесть, что фонд Роберта Вуда Джонсона не собирает данные подобного рода, становится ясно, что вероятность финансирования подобных исследований фондами, преследующими коммерческие интересы, чрезвычайно мала. Одно из главных преимуществ неорганизованного отдыха на природе в том, что он ничего не стоит. Саллис объяснил это так: «Тут все бесплатно, поэтому экономически в этом вопросе никто не заинтересован. Кто же даст деньги на подобные исследования? Раз люди едут туда на велосипедах или идут пешком, они даже горючего не тратят. А кого заинтересует такая публика? На них же денег не заработаешь… Интерес там, где деньги».

Но несмотря на это, обстоятельства нашей жизни свидетельствуют о том, что разрыв между человеком и природой с каждым годом увеличивается не только в Америке, но и во всем мире.

В 1986 году Робин Мур из Северной Каролины, специалист в области ландшафтной архитектуры, представил наглядное доказательство того, как сжимается пространство для игр на природе в Англии и как за какие-то последние пятнадцать лет изменилась картина детства в целом. В 2002 году другое проведенное в Англии исследование показало, что средний восьмилетний ребенок лучше знает персонажей японских игр про покемонов, чем зверей и растения окружающей его природной среды. Он лучше представляет себе, кто такие Пикачу, Метапод и Виглитуф, чем кто такие выдра, жук и дуб. То же самое происходит и в Японии, где пространство, отведенное для детства, и без того суженное, значительно уменьшилось в размерах. Почти два десятилетия японский фотограф Кеики Хагиноя фотографировал в городах играющих детей. «Дети так быстро исчезли из поля зрения, что пришлось поставить точку на этом направлении, — говорит Мур. — То ли дома им стало гораздо интереснее, то ли на улице — менее интересно, а возможно, и то и другое». Являясь президентом Международной ассоциации по защите прав детей на досуг и руководителем организации «Первый шаг к изучению природы», Мур видит причину этого в непродуманном дизайне мест отдыха на воздухе, повальном увлечении кондиционерами, начавшемся в 1950-х, в опасениях родителей, которые предпочитают держать детей дома, в санкционированном государственными структурами школьном расписании, которое не оставляет свободного времени, а также в полностью распланированном во многих семьях образе жизни.

Поддержка научных исследований в этой области — явление более характерное для заокеанских стран, чем для Соединенных Штатов. И все же новые и новые свидетельства прямой зависимости между физическим, эмоциональным развитием людей и связью с природой очевидны. Новые разработки ученых позволяют выдвинуть предположение, что контакт с природой помогает уменьшать расстройства, вызванные синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), а также повышает сопротивляемость детей стрессовым ситуациям и снижает вероятность депрессий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ричард Артус - Последний военный демократ [СИ]](/books/1088388/richard-artus-poslednij-voennyj-demokrat-si.webp)