Лев Выготский - Этюды по истории поведения

- Название:Этюды по истории поведения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Педагогика-Пресс

- Год:1993

- Город:Москва

- ISBN:5-7155-0531-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Выготский - Этюды по истории поведения краткое содержание

Книга классиков современной психологии Л. С. Выготского и А. Р. Лурия раскрывает основные положения теории культурно-исторического развития психики. С привлечением широкого материала из областей сравнительной психологии, этнопсихологии и генетической психологии авторы в яркой форме обсуждают три различных пути развития, из которых складывается история поведения человека.

Для психологов и всех интересующихся проблемами человекознания.

http://fb2.traumlibrary.net

Этюды по истории поведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

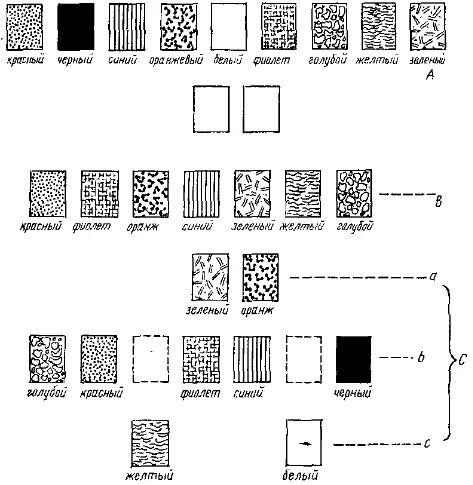

Рис. 31

В одном ряде случаев ребенок поступает для осуществления задачи не говорить «белый» и «черный» следующим образом: он раскладывает перед собой карточки (рис. 31, А), потом выбирает из них белую и черную и откладывает их отдельно, переворачивая лицом вниз, для того чтобы этим показать удаление их из поля внимания (В). Однако, как правило, такой психологический метод организации внимания не приводит к желаемым результатам; для того чтобы добиться успеха, ребенок должен не удалять из сферы своего внимания запрещенные элементы, а сделать процесс внимания опосредствованным, фиксировать внимание именно на запрещенных элементах. Обычно испытуемые скоро догадываются так сделать: они берут две карточки с запрещенными цветами и кладут их прямо перед собой (С, а). Процесс в этих случаях протекает так: когда ребенку задают вопрос, требующий ответа цветом, он не отвечает непосредственно, а раньше взглядывает на «запрещенные» карточки, проверяет, не ответит ли он запрещенным цветом, и уже потом подбирает ответ, обходящий данные запрещенные цвета. Ясно, что здесь меняется и самая структура процесса: организованное внимание изменяет и самый ход мышления. Вместо того чтобы ответить: «Трава бывает зеленая», ребенок (при запрещении называть зеленый цвет) отвечает: «Трава бывает (осенью) желтая» — запрещение одного цвета организует торможение одних ответов, обращение к другим, новым ситуациям, новый, окольный путь мышления.

Между прочим, на этом употребление карточек как вспомогательных знаков не кончается: чтобы исполнить вторую задачу — не повторять два раза одних и тех же цветов, ребенок подбирает из лежащих перед ним карточек соответствующую данному вопросу (например, желтую) и для отметки того, что этот цвет был уже назван, отодвигает карточку несколько вниз; после этого он, прежде чем ответить на вопросы, смотрит на оба ряда запрещенных цветов (С, ряды а и с) и уже после этого, сделав свой процесс опосредствованным, с успехом обходит все «опасные места» опыта. Внешние «операции» трансформируют и организуют процесс внимания.

Однако процесс на этом не останавливается. Если бы мы дали ребенку возможность провести несколько раз такую игру, мы заметили бы, вероятно, перемену в его поведении: он вскоре перестает пользоваться карточками, начинает решать задачу без внешних вспомогательных приемов и как будто возвращается к прежнему натуральному применению внимания. Но это впечатление только кажущееся. На самом деле мы видим, что ребенок успешно решает задачу, которую он раньше не мог решить; он с успехом обходит все препятствия, обусловленные инструкцией.

Чем же объяснить такую перемену в поведении ребенка? При ближайшем рассмотрении мы убеждаемся, что процесс его внимания все же остался опосредствованным; только вместо внешне опосредствованного он стал внутренне опосредствованным. Научившись пользоваться вспомогательными орудиями на внешнем материале карточек, ребенок вырабатывает ряд внутренних вспомогательных приемов. Вместо того чтобы раскладывать перед собой запрещенные карточки, он мысленно фиксирует (зрительным или, что лучше, речевым образом) эти два запрещенных цвета и уже через посредство этих фиксированных цветов дает все свои ответы. Прием, выработанный на внешних операциях, перестраивает и внутреннюю структуру процесса, вырабатывая системы внутренних стимулов и приемов. Такую картину превращения внешних процессов в процессы внутренние мы можем считать в высшей степени вероятной на основании двух моментов: 1) аналогичное превращение процессов мнемотехнического запоминания, которое мы наблюдали в наших экспериментах, и 2) поведение ребенка старшего возраста, который при решении той же задачи внешнюю манипуляцию с карточками заменяет внутренней фиксацией. Именно эти приемы и являются специфическими для процесса «культурного внимания», который долго был нам малопонятным.

Подобные эксперименты решают для нас многое неясное в проблеме операций, связанных с вниманием. Совершенно очевидным становится, что специфические особенности внимания мы должны искать именно в операциях с известными стимулами и знаками, которые делают процесс опосредствованным и играют указывающую, фиксирующую, выделяющую роль. Эти стимулы могут быть естественными (например, в случае естественного центра воспринимаемой структуры), но развитие этих средств идет прежде всего путем выработки новых приемов культурного поведения, новых организующих знаков и их дальнейшего использования. Мы представляем себе основные вехи, по которым человек от примитивных, натуральных форм внимания переходит к сложным, культурным, и думаем, что дальнейшее исследование откроет нам и новые стороны и детали этого процесса.

§ 10. Культурное развитие специальных функций: абстракция

Одним из самых мощных орудий, которые культурное развитие воспитывает в психике человека, является абстракция.

Было бы неправильно думать, что абстракция в психике взрослого культурного человека является каким-то специфическим процессом или специальной функцией, которая присоединяется к другим и вместе с тем образует нашу интеллектуальную жизнь. Гораздо вернее было бы сказать, что в психике культурного человека она является необходимой составной частью всякого мышления, тем воспитанным в процессе развития личности приемом, который является необходимым условием, необходимым орудием его мышления.

На примере развития абстракции, этого стержневого условия всякого мышления, можно, как ни на каком другом процессе, показать, как определенный способ работы нашего нервно-психического аппарата целиком создается как продукт культурного развития и как, раз создавшись, он трансформирует целый ряд психологических процессов.

Показать культурный генезис целого ряда процессов поведения и испытываемых под его влиянием метаморфоз нервно-психической деятельности — основная задача этой книги; изучение процессов абстракции как нельзя лучше помогает в этой задаче.

Выше (§ 4 и 5) мы указывали на то, что первичные, натуральные формы восприятия ребенка отличаются прежде всего конкретностью. Ребенок подходит к каждому предмету как к неповторимому конкретному экземпляру; он повторяет в этом случае примитива: он знает березу, сосну, иву, тополь, — он может назвать дерево вообще; если ему, как и примитиву, предложить сосчитать, он может спросить, что именно ему нужно считать, потому что считать он может только конкретные предметы; он, как это рассказывает Штерн, знает, сколько пальцев на его руке, и не может ответить на вопрос о том, сколько пальцев на руке другого человека.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: