Роджер Р. Хок - 40 исследований, которые потрясли психологию

- Название:40 исследований, которые потрясли психологию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:прайм-ЕВРОЗНАК

- Год:2003

- Город:СПб

- ISBN:5-93878-096-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роджер Р. Хок - 40 исследований, которые потрясли психологию краткое содержание

Эта уникальная книга представляет 40 наиболее известных и влиятельных исследований, кардинально изменивших лицо психологии и наши знания о природе поведения человека. Книга заставляет испытать волнение первооткрывателя, приглашая в творческие лаборатории Розенцвейга и Гибсона, Скиннера и Бандуры, Пиаже и Аша, Экмана и Фестингера, Мастерса и Джонсон, Роршаха. Милгрема и многих других мастеров психологии. Для самого широкого круга читателей, интересующихся современными знаниями о поведении человека.

40 исследований, которые потрясли психологию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все это было придумано, чтобы добиться у испытуемых естественного поведения и не раскрывать до поры истинные цели эксперимента. Наиболее важной частью этой предварительной стадии было разделение студентов на три группы с различными условиями эксперимента. Испытуемые в группе 1 считали, что они будут беседовать только с одним собеседником, во второй группе каждый предполагал, что разговаривает по телефону с двумя людьми, испытуемым из третьей группы сказали, что к их линии будут подключаться пять человек. На самом деле каждый испытуемый был сам по себе, а все другие голоса были записаны на пленку.

Размер группы варьировался, сам тип критической ситуации был создан. Исследователи решили, что эпилептический припадок будет выглядеть очень реалистично и воспримется большинством людей как несчастный случай. Как только началось обсуждение и включилась линия связи между испытуемыми и другими «студентами», испытуемые услышали первого студента, мужчину, рассказывающего, что ему трудно сосредоточиться на учебе и приспособиться к жизни в Нью-Йорке. Затем, в некотором замешательстве, он добавил, что иногда у него бывают припадки, особенно после сильного стресса. Далее разговор переключился на следующего студента. В группе 1 следующим по очереди был сам студент-испытуемый, в то время как в других группах испытуемый слышал один или несколько голосов перед тем, как подходила его очередь высказаться. После разговора испытуемого опять подходила очередь «первого студента». И вот происходил несчастный случай. «Первый студент» говорил сначала как обычно, а потом у него начинался припадок (вспомните: все это было на аудиопленке). Латане и Дарли воспроизводили припадок в деталях, примерно так:

«Я-э-м-я думаю я — мне нужна-а-а е-е-если если бы-ы-ы кто-нибудь э-э-э-э-э-ээ-э немно-о-ого помог мне здесь, потому что — э-э-э-э- я — э- я — э- я у меня-э-э-э-я-э — я пробле е е е ма прямо сейчас и я э-э-э-э если бы кто-нибудь смог бы помочь мне выйти на-на-наверняка мне с-с-с-с-стало-о-о-о бы легче э-э-э-э — потому-у-у-у-зздесь я э-э-э-э-у-у-у-у мне э-э-э-надо-э-э-надо выйти-и-и-и-и-и-и мне действительно нужна помощь-у-у — у-у-э-э-э — э-э е-е-е-если кто-о — о-о-о-ниб-будь по-о-о-моожет мне-е-е-е поможет мне-е-е не-мно-о-о-го-о помо-ожет э-э-э-э-у-у-у-у-у (Слышно, как человек задыхается.)…Я умираю-ю-ю-ю… по-могите-е-е-при-ипадок (задыхается, тишина)» (с. 95–96).

Для испытуемых — это действительно несчастный случай. Ведь какой-то «студент» в беде, и ему нужна неотложная помощь. Проанализировав реакции испытуемых, Дарли и Латане подсчитали (в процентах), сколько испытуемых из данной группы помогли студенту в беде (помощь определялась тем, что участник покидал свою комнатку и уведомлял экспериментатора о проблеме). Было измерено также и время, которое потребовалось испытуемым для отклика на несчастный случай и попытки оказать помощь. Испытуемым предоставляли 4 минуты для проявления реакции, после чего эксперимент заканчивался.

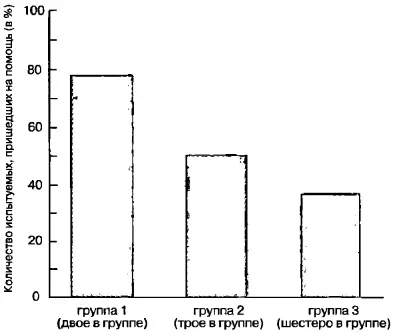

Открытия, сделанные в этой работе, точно подтвердили гипотезу экспериментаторов. На рис. 3 приведены данные (в процентах) о количестве испытуемых, сообщивших о приступе быстро. Чем больше испытуемых было в группе, тем поразительно меньшее их число откликнулось на случившуюся беду (см. рис. 3). И среди тех кто, в конце концов решился

Рис. 3.Количество испытуемых в группах различной численности, которые быстро пришли на помощь при приступе (по данным со с. 380 базовой статьи)

помочь, испытуемых, пришедших на помощь с задержкой, было больше там, где больше присутствовало очевидцев. Для группы 1 продолжительность задержек в отклике на ситуацию не превышала одной минуты, тогда как для группы 3 эта величина была более 3 минут. И наконец, общее число испытуемых, сообщивших о припадке как во время него, так и после, варьировалось в группах с такой же закономерностью. Все испытуемые в группе 1 сообщили о несчастном случае, в группе 2 — только 85 %, а в группе 3 — 60 %, и им потребовался для решения о вмешательстве весь 4-минутный промежуток времени.

Как и в реальной трагедии с Китти Дженовезе, вы можете подумать, что в этом исследовании просто попались люди, неотзывчивые к жертвам (к страдающим припадками). Однако Дарли и Латане быстро выяснили, что это не может являться основанием для невмешательства испытуемых из групп 2 и 3 (или соседей Дженовезе). Все испытуемые рассказывали, что они переживали сильное беспокойство и дискомфорт во время приступа болезни у собеседника и обнаруживали физические признаки нервозности (дрожащие руки, потные ладони). Экспериментаторы пришли к заключению, что причина полученных результатов заключается в разной численности людей, якобы входящих в группу, по мнению испытуемых. Любое изменение вашего поведения, вызванное присутствием других людей, называется социальным влиянием. Несомненно, социальное влияние играло важную роль в этом исследовании. И мы до сих пор удивляемся: почему? Что такого скрывалось в этом присутствии других людей, что оказывало столь сильное влияние?

Дарли и Латане продемонстрировали реальное проявление их теории о диффузии ответственности. С возрастанием количества людей в группе испытуемый чувствует меньшую персональную ответственность за действия по оказанию помощи. Испытуемым во второй и третьей группе было легче предполагать, что кто-нибудь другой разрешит эту проблему. Кроме того, разделяется на других присутствующих не только ответственность за оказание помощи, но и потенциальные вина и упреки за ее неоказание. Пока в нашей культуре помощь другим считается позитивным действием, отказ в помощи или ее неоказание подразумеваются позорными. Если вы оказались единственным свидетелем несчастного случая, негативные последствия неоказания помощи будут намного более сильными, чем тогда, когда были и другие свидетели, с которыми легче было бы нести бремя невмешательства в ситуацию.

Другое возможное объяснение социального влияния психологи называют боязнью оценки. Дарли и Латане утверждали, что та составляющая причины, из-за которой мы не оказываем помощь при наличии других свидетелей, кроется в нашей боязни быть поднятыми на смех или показаться растерянными. Представьте, как глупо вы будете себя чувствовать, если броситесь на помощь кому-нибудь, кто не хочет вашей помощи или вообще в ней не нуждается. Я вспоминаю время, когда был подростком. С большой группой друзей я плавал в бассейне соседа. Когда я уже собирался нырнуть в воду с борта, то увидел лежащую на дне бассейна лицом вниз тринадцатилетнюю дочь соседа. Я оглянулся, но никого рядом не было, и никто, кроме меня, не мог этого видеть и принять меры в очевидном несчастном случае. Неужели она утонула? А может быть, шутит? Я не был уверен ни в том ни в другом. Я уже собирался завопить, призывая на помощь, и нырнуть ей на выручку, как вдруг она лениво всплыла на поверхность. Мои колебания и опасения ошибиться длились 30 секунд. Наверняка многие из вас пережили в жизни что-то подобное. Проблема состоит в том, что подобные случаи дают нам негативный жизненный опыт: оказание помощи может выглядеть глупо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: