Роджер Р. Хок - 40 исследований, которые потрясли психологию

- Название:40 исследований, которые потрясли психологию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:прайм-ЕВРОЗНАК

- Год:2003

- Город:СПб

- ISBN:5-93878-096-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роджер Р. Хок - 40 исследований, которые потрясли психологию краткое содержание

Эта уникальная книга представляет 40 наиболее известных и влиятельных исследований, кардинально изменивших лицо психологии и наши знания о природе поведения человека. Книга заставляет испытать волнение первооткрывателя, приглашая в творческие лаборатории Розенцвейга и Гибсона, Скиннера и Бандуры, Пиаже и Аша, Экмана и Фестингера, Мастерса и Джонсон, Роршаха. Милгрема и многих других мастеров психологии. Для самого широкого круга читателей, интересующихся современными знаниями о поведении человека.

40 исследований, которые потрясли психологию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В основе такого предположения лежит идея о том, что у некоторых людей с неповрежденным, «нерасщепленным» мозгом правое полушарие может функционировать более независимо от левого, чем обычно, и может на некоторое время взять на себя контроль над сознанием человека. Это служит вполне убедительным объяснением диссоциативных расстройств, в особенности если левое полушарие не помнит этих эпизодов, и поэтому больной не может рассказать о них и, скорее всего, будет отрицать их существование. Может быть, диссоциативное расстройство личности — это проявление скрытых личностей, содержащихся в нашем правом полушарии? Тут есть о чем подумать… двумя полушариями.

Baynes, К., Тгашо, М., & Gazzaniga, М. (1992). Reading with a limited lexicon in the right hemisphere of a callosotomy patient. Neuropsychologia, 30, 187–200. Gazzaniga, M. S. (1985). The social brain . New York: Basic Books.

Gazzaniga, M S., & Ledoux.J. E. (1978). The integrated mind . New York: Plenum Press.

Hommet, C., & Billard, C. (1998). Corpus callosum syndrome in children. Neuro-chirurgie, 44(1), 110–112.

Levy, J. (1985, May). Right brain, left brain: Fact and fiction. Psychology Today , 42–44. Morris, E. (1992). Classroom demonstration of behavioral effects of the split-brain operation. Teaching of Psychology, 18, 226–228.

Parsons, L., Gabrieli, J., Phelps, E., & Gazzaniga, M. (1998). Cerebrally lateralized mental representations of hand shape and movement. Neuroscience, 18(16), 6539–6548.

Puente, A. E. (1995). Roger Wolcott Sperry (1913–1994). American Psychologist, — 50 (11), 940–941.

Schiffer, E (1996). Cognitive ability of the right-hemisphere: Possible contributions to psychological function. Harvard Review of Psychiatry, 4(3), 126–138.

Sperry, R. W. (1968). Hemisphere disconnection and unity in conscious awareness. American Psychologist, 23, 723–733.

БОЛЬШЕ ОПЫТА — БОЛЬШЕ МОЗГ?

Базовые материалы:

Rosenzweig М. R., Bennett Е. L. & Diamond М. С. (1972). Brain changes in response to experience. Scientific American, 226,22–29.

Если вы войдете в детскую комнату типичной американской семьи среднего класса, вы, скорее всего, увидите колыбель, полную мягких игрушечных зверей, над которой на доступном для ребенка расстоянии развешаны разноцветные погремушки. Некоторые из этих игрушек могут светиться, двигаться, проигрывать мелодию или делать все это одновременно. Как вы думаете, для чего ребенку дают возможность так много видеть и делать? Кроме того, что дети явно получают удовольствие и положительно реагируют на все эти вещи, родители верят, сознательно или нет, что лети нуждаются в стимулирующем окружении для оптимального интеллектуального развития и правильного развития мозга.

В течение многих веков вопрос о том, вызывает ли интеллектуальная деятельность физические изменения мозга, дискутировался и исследовался философами и учеными. В 1785 году итальянский анатом Мала-карне (Malacarne) изучал пары собак из одного помета и пары птиц из одной кладки яиц. Из каждой пары он интенсивно тренировал только одно животное, в то время как другое получало такой же хороший уход, но не тренировалось. Позднее, после вскрытия черепа животных он обнаружил, что у тренированных животных мозг имеет более сложную структуру с большим количеством складок и извилин. Однако исследования в этом направлении по какой-то причине не были продолжены. В конце XIX века были сделаны попытки связать длину окружности головы человека с его образованностью. В некоторых ранних работах утверждалось, что такая связь существует, однако последующие исследования показали, что величина окружности головы не является достоверным показателем степени развития мозга.

В 60-х годах XX века появились новые технологии, которые дали ученым возможность измерить изменения мозга с большей точностью, используя технику с высокой степенью оптического увеличения и определение уровня активности ферментов и нейромедиаторов. Марк Розен-цвейг (Mark Rosenzweig) и его коллеги, Эдвард Беннетт (Edward Bennett) и Мариан Даймонд (Marian Diamond), в Университете Калифорнии в Беркли использовали все эти технологии в претенциозной серии из 16 экспериментов, проводившихся в течение 10 лет с целью выяснения влияния активной умственной деятельности на мозг. Результаты их работы изложены в статье, которая обсуждается в этой главе. По очевидным причинам эксперименты проводились не на людях, а, как во многих классических работах по экспериментальной психологии, на крысах.

Поскольку в конечном итоге психологов интересуют люди, а не крысы, использование животных в этих опытах должно быть как-то оправданно. В теоретическом обосновании этой работы дается объяснение, почему объектом изучения были выбраны крысы. Авторы объяснили, что по нескольким причинам более удобно использовать в опытах грызунов, а не высших млекопитающих, таких как хищники или приматы. Та часть мозга, которая является объектом исследования, у грызунов гладкая, а не складчатая, как у высших животных. Поэтому ее легче изучить и измерить. Кроме того, крысы — небольшие по размерам и недорогие животные, что немаловажно для условий лабораторий (обычно испытывающих недостаток финансирования и места). Крысы приносят многочисленное потомство, и это позволяет брать животных из одного помета для экспериментов в разных условиях. И наконец, у крыс, рожденных от находящихся в родстве особей (inbread), возникают разнообразные генетические деформации, что позволяет ученым при желании включать генетические эффекты в их исследования.

Работы Розенцвейга основаны на предположении, что животные, выращенные в активно стимулирующем окружении, по развитию и биохимическим особенностям мозга будут отличаться от животных, выращенных в обычных лабораторных условиях. В каждом из экспериментов, о которых говорится в этой статье, участвовали 12 групп, состоящих из трех самцов одного помета.

Из каждого помета крысы выбирались три самца. Каждый самец выращивался в одном из трех разработанных режимов содержания. Один оставался в лабораторной клетке с другими крысами колонии. Другой помещался в клетку с «обогащенными», по терминологии Розенцвейга, условиями; третий — в клетку с «обедненными» условиями. Помните, что во всех 16 опытах в каждом из трех режимов содержалось по 12 крыс.

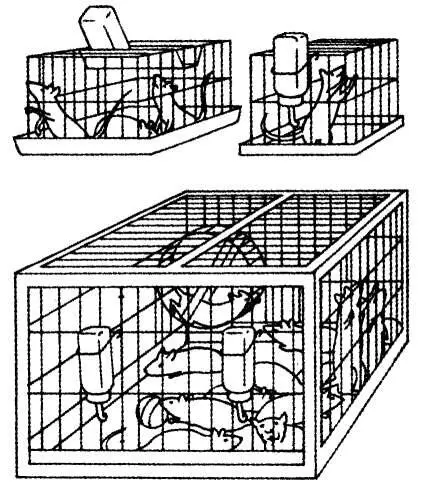

Три режима содержания крыс (рис. 3) описаны следующим образом:

Рис. 3.Три режима содержания крыс в клетках

1. Стандартная лабораторная клетка с несколькими крысами на достаточном пространстве и со всегда доступными пищей и водой.

2. Клетка с обедненными условиями была несколько меньше, находилась в отдельной комнате, и крыса содержалась там одна при достаточном количестве пищи и воды.

3. Клетка с обогащенными условиями представляла собой крысиный Диснейленд (не в обиду Микки Маусу!). От шести до восьми крыс жили в «большой клетке, снабженной разнообразными объектами, с которыми они могли играть. Каждый день в клетку помещался новый набор игрушек, которых всего было 25» (с. 22).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: