Сергей Рубинштейн - Основы общей психологии

- Название:Основы общей психологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2000

- Город:Санкт-петербург

- ISBN:5-314-00016-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Рубинштейн - Основы общей психологии краткое содержание

Классический труд Сергея Леонидовича Рубинштейна "Основы общей психологии" относится к числу наиболее значительных достижений отечественной психологической науки. Широта теоретических обобщений в сочетании с энциклопедическим охватом исторического и экспериментального материала, безупречная ясность методологических принципов сделали "Основы…" настольной книгой для нескольких поколений психологов, педагогов, философов. Несмотря на то, что с момента ее первой публикации прошло более полувека, она остается одним из лучших учебников по общей психологии и в полной мере сохраняет свою научную актуальность.

Основы общей психологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Исследования по психофизике установили прежде всего, что не всякий раздражитель вызывает ощущение. Он может быть так слаб, что не вызовет никакого ощущения. Мы не слышим множества вибраций окружающих нас тел, не видим невооруженным глазом множества постоянно вокруг нас происходящих микроскопических изменений. Нужна известная минимальная интенсивность раздражителя для того, чтобы вызвать ощущение. Эта минимальная интенсивность раздражения называется нижним абсолютным порогом. Нижний порог дает количественное выражение для чувствительности: чувствительность рецептора выражается величиной, обратно пропорциональной порогу: Е = I/J, где Е — чувствительность и J — пороговая величина раздражителя.

Наряду с нижним существует и верхний абсолютный порог, т. е. максимальная интенсивность, возможная для ощущения данного качества. В существовании порогов рельефно выступает диалектическое соотношение между количеством и качеством. Эти пороги для различных видов ощущений различны. В пределах одного и того же вида они могут быть различны у различных людей, у одного и того же человека в разное время, при различных условиях.

За вопросом о том, имеет ли вообще место ощущение определенного вида (зрительное, слуховое и т. д.), неизбежно следует вопрос об условиях различения различных раздражителей. Оказалось, что наряду с абсолютными существуют разностные пороги различения. Э. Вебер установил, что требуется определенное соотношение между интенсивностями двух раздражителей для того, чтобы они дали различные ощущения. Это соотношение выражено в законе, установленном Вебером: отношение добавочного раздражителя к основному должно быть величиной постоянной:

где J обозначает раздражение, Δ J — его прирост, К — постоянная величина, зависящая от рецептора.

Так, в ощущении давления величина прибавки, необходимой для получения едва заметной разницы, должна всегда равняться приблизительно 1/30 исходного веса, т. е. для получения едва заметной разницы в ощущении давления к 100 г нужно добавить 3,4 г, к 200 — 6,8 г, к 300 — 10,2 г и т. д. Для силы звука эта константа равна 1/10, для силы света — 1/100 и т. д.

Дальнейшие исследования показали, что закон Вебера действителен лишь для раздражителей средней величины: при приближении к абсолютным порогам величина прибавки перестает быть постоянной. Наряду с этим ограничением закон Вебера допускает, как оказалось, и расширение. Он применим не только к едва заметным, но и ко всяким различиям ощущений. Различия между парами ощущений кажутся нам равными, если равны геометрические соотношения соответствующих раздражителей. Так, увеличение силы освещения от 25 до 50 свечей дает субъективно такой же эффект, как увеличение от 50 до 100.

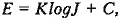

Исходя из закона Вебера, Фехнер сделал допущение, что едва заметные разницы в ощущениях можно рассматривать как равные, поскольку все они — величины бесконечно малые, и принять их как единицу меры, при помощи которой можно численно выразить интенсивность ощущений как сумму (или интеграл) едва заметных (бесконечно малых) увеличений, считая от порога абсолютной чувствительности. В результате он получил два ряда переменных величин — величины раздражителей и соответствующие им величины ощущений. Ощущения растут в арифметической прогрессии, когда раздражители растут в геометрической прогрессии . Отношение этих двух переменных величин можно выразить в логарифмической формуле:

где К и С суть некоторые константы. Эта формула, определяющая зависимость интенсивности ощущений (в единицах едва заметных перемен) от интенсивности соответствующих раздражителей, и представляет собой так называемый психофизический закон Вебера — Фехнера.

Допущенная при этом Фехнером возможность суммирования бесконечных, а не только конечных разностей ощущений, большинством исследований считается произвольной. Помимо того нужно отметить, что ряд явлений, вскрытых новейшими исследованиями чувствительности, не укладывается в рамки закона Вебера — Фехнера. Особенно значительное противоречие с законом Вебера-Фехнера обнаруживают явления протопатической чувствительности, поскольку ощущения в области протопатической чувствительности не обнаруживают постепенного нарастания по мере усиления раздражения, а по достижении известного порога сразу же появляются в максимальной степени. Они приближаются по своему характеру к типу реакций по принципу "все или ничего". Не согласуются, по-видимому, с законом Вебера-Фехнера и некоторые данные современной электрофизиологии органов чувств.

Дальнейшие исследования Г.Гельмгольца, подтвержденные П.П.Лазаревым, заменили первоначальную формулировку закона Вебера-Фехнера более сложной формулой, выражающей общий принцип, управляющий всеми явлениями раздражения. Однако и попытка Лазарева выразить переход раздражения в ощущение в математических уравнениях не охватывает всего многообразия процессов чувствительности.

Пороги и, значит, чувствительность органов никак не приходится представлять как некие раз и навсегда фиксированные неизменные лимиты. Целый ряд исследований советских авторов показал их чрезвычайную изменчивость. Так, А.И.Богословский, К.X.Кекчеев и А.О.Долин показали, что чувствительность органов чувств может изменяться посредством образования интерсенсорных условных рефлексов (которые подчиняются вообще тем же законам, что и обычные двигательные и секреторные условные рефлексы). Очень убедительно явление сенсибилизации было выявлено в отношении слуховой чувствительности. Так, А.И.Бронштейн 63 констатировал понижение порогов слышимости под влиянием повторяющихся звуковых раздражений. Б.М.Теплов обнаружил резкое понижение порогов различия высоты в результате очень, непродолжительных упражнений (см. с. 204–205). В.И.Кауфман — в противовес тенденции К.Сишора, Г.М.Уиппла и др. рассматривать индивидуальные различия порогов звуковысотной чувствительности исключительно как неизменяющиеся природные особенности организма — экспериментально показал, во-первых, зависимость порогов (так же как самого типа) восприятия высотных разностей от характера музыкальной деятельности испытуемых (инструменталисты, пианисты и т. д.) и, во-вторых, изменяемость этих порогов (и самого типа) восприятия высотных разностей. Кауфман поэтому приходит к тому выводу, что способность различения высоты звука в зависимости от конкретных особенностей деятельности данной личности может в известной мере изменяться. Н.К.Гусев пришел к аналогичным результатам о роли практики дегустации в развитии вкусовой чувствительности. <���…>

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: