Георгий Челпанов - О памяти и мнемонике

- Название:О памяти и мнемонике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Челпанов - О памяти и мнемонике краткое содержание

Челпанов Георгий Иванович (1862-1936), русский психолог и логик, основатель и директор Московского психологического института (1912-1923). Сторонник психофиз. параллелизма. Труды по экспериментальной психологии.

О памяти и мнемонике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

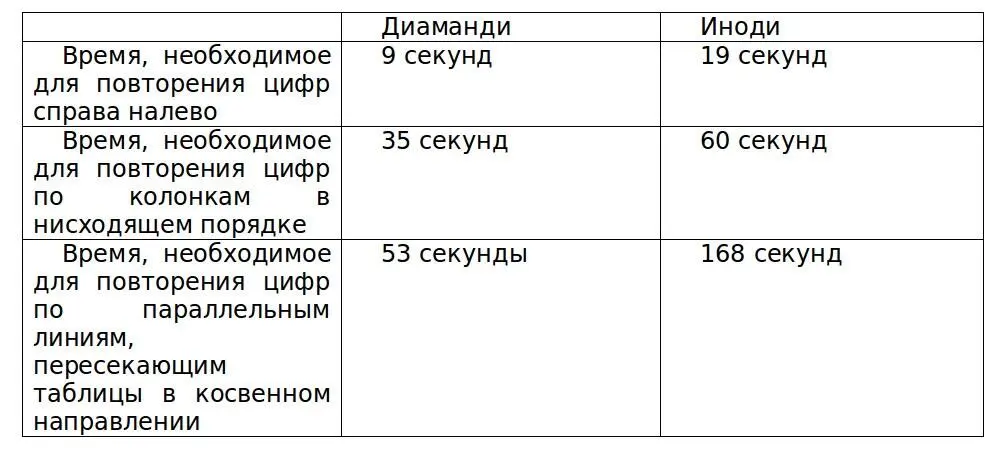

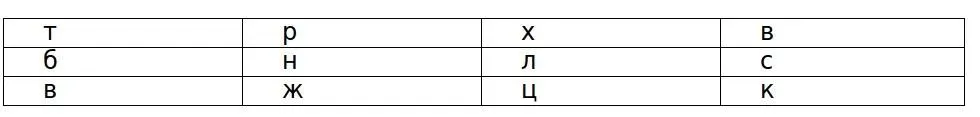

Такой прием был найден. Он состоял в том, что Иноди и Диаманди было предложено изучить ряд состоящий из 25 цифр, 5 строчек по 5 цифр в каждой строчке. После того, как они этот ряд изучили, они должны были воспроизвести эти цифры в различном порядке. Так, нужно было воспроизводить их справа налево, затем по колоннам сверху вниз или снижу вверх. Наконец, по параллельным линиям, пересекающим таблицу в косвенном направлении. При этом определяли время, которое требовалось у одного и другого. Оказалось следующее различие между временами у одного и другого.

Для изучения ряда в 25 цифр Диаманди нужно было 3 минуты, для Иноди 49 секунд, т.е. время, почти в 4 раза меньшее. Иноди процесс изучения производит в 4 раза скорее, чем Диаманди. Но в других операциях преимущество оказалось на стороне Диамнди, как это показывает следующая таблица.

Спрашивается, чем можно объяснить это различие? Диаманди хотя изучает ряд цифр медленнее, зато воспроизводит изученное в различных направлениях скорее. Это объясняется вот чем. У Диаманди память зрительная; он воспроизводит по преимуществу при помощи зрительных образов. Указанная таблица представляется перед его внутренним взором. Он прямо с нее, так сказать, читает. Процесс этот для него трудностей не представляет. У Иноди память слуховая. Он воспроизводит не при помощи зрительных образов, а при помощи акустически-моторных, а потому, когда ему приходится воспроизводить, например, по секущим, то для него недостаточно посмотреть на свой внутренний образ, как это может делать Диаманди. Он должен соображать. Для него это сложная умственная работа. Чтобы воспроизвести этот ряд, он должен рассуждать, что с одного ряда он должен взять единица, с другого - десятки, с третьего - сотни и т.д. Это, разумеется, требует значительно большего времени, хотя бы вообще для изучения ряда цифр, нужно было меньше времени, чем у Диаманди.

Из этого необыкновенно простого эксперимента следует с полною ясностью, что между одним и другим существует различие в том смысле, что один из них принадлежит к зрительному, а другой к слуховому, или, вернее, к двигательно-слуховому типу.

Между прочим, на примере этих счетчиков можно видеть то различие, которое существует между двумя типами. Когда нужно оперировать с одним и тем же материалом, то различные лица, смотря по тому, какие образы у них преобладают, отдают предпочтение или зрительным, или слуховым образам.

3. Эксперименты относительно типов памяти

Можно произвести очень простой эксперимент для того, чтобы определить, к какому типу относится данное лицо, т.е. вернее сказать, какого рода образы преобладают у данного лица. Берем ряд букв, расставленных, приблизительно так, как это показано на приложенной табличке, и требуем, чтобы данный субъект изучил этот ряд так, чтобы был в состоянии его воспроизвести. Но для изучения букв есть три способа, существенно отличных друг от друга.

Во-первых, этот ряд буквы можно изучить, громко их произнося. В таком случае у нас действует три рода образов: зрительные, слуховые и двигательные.

Во-вторых, их можно изучить, не произнося буквы, а только прослеживая, так сказать, глазами. В этом случае мы пользуемся зрительными образами, и, по всей вероятности, также внутренней речью.

Чтобы избежать возможности возникновения внутренней речи и чтобы пользоваться только зрительными образами, нужно принять меры к тому, чтобы внутренняя речь отсутствовала. Для этого субъект, изучающий должен все время изучения произносить какой-нибудь звук, например, «и» или «а». Тогда устраняется всякая возможность возникновения внутренней речи. Таким образом, получается третий способ изучения, совершенно отличающийся от двух первых.

Изучение при помощи этих трех приемов приводит к различным результатам. Мы при желании воспроизвести изученный ряд, можем сделать большее или меньшее число ошибок. Но оказывается, что одни лица, изучающие при помощи второго или третьего приема, делают меньшее число ошибок, чем другие.

Лица, делающие меньшее число ошибок, относятся к зрительному типа. Лица, делающие большее число ошибок, относятся к двигательно-слуховому типу.

Отчего же, спрашивается, одни лица делают меньшее число ошибок при изучении по второму и третьему способу, и отчего мы считаем, что лица, делающие меньшее число ошибок, принадлежат к зрительному типу? Это легко понять, если мы обратим внимание на то обстоятельство, что второй и третий прием отличается той особенностью, что в них исключается возможность возникновения акустически-двигательных образов.

Лица, принадлежащие к зрительному типу, при изучении по второму способу, делают меньшее число ошибок оттого, что, пользуясь в своих процессах мышления по преимуществу зрительными образами, они не нуждаются в других образах, например, слуховых или двигательных и потому, если у них двигательные образы подавляются, то это не мешает им изучению.

Совсем иначе обстоит дело с лицами слухового типа или двигательно-слухового типа, так как у них по большей части слуховые образы бывают связаны с двигательными. Они очень нуждаются в двигательно-слуховых образах, и потому, если как-нибудь возникновение этих образов встречает препятствие, то они изучают с большим трудом и менее совершенно и потому вполне естественно делают больше ошибок.

Интересно также заметить, какого рода ошибки делают лица первой группы. Сами эти ошибки ясным образом показывают способ воспроизведения лиц этой группы. Они при воспроизведении делают ошибки такого рода, что смешивают, например, «д» с «б», «и» с «н», «ш» с «щ». Эти ошибки происходят оттого, что они воспроизводят зрительные образы буквы и оттого легко смешивают буквы, сходные по форме. Лица второй группы смешивают «п» и «б», «х» с «к» и т.п., что ясным образом показывает, что они воспроизводят слуховой образ, потому, что они смешивают буквы, сходные по звуку.

Таким образом, существует объективный прием, при помощи которого можно определить, к какому типу принадлежит то или другое лицо.

4. Эксперименты Эббингауза

Здесь я позволю себе привести некоторые подробности относительно того, как производятся эксперименты с памятью. Вообще кажется непонятным, как можно подвергнуть экспериментальному исследованию такую способность, как память.

Мы знаем, что то, что мы изучили, частью удерживается в нашем сознании, частью забывается. Мы можем сказать, что чем больше времени мы изучаем, тем прочнее удерживается изучаемое нами в сознании. Мы можем также сказать, что чем больше времени прошло с того момента, как мы начали изучение, тем больше мы забываем, но если бы мы предложили в этом случае вопрос, какое количество изученного остается у нас в сознании, то, вероятно, на этот вопрос мы не только не ответили бы, а даже думали бы, что на него вообще нельзя ответить. Но в действительности это не верно. Эксперимент именно к памяти оказывается применимым. Эту применимость экспериментальных приемов исследования к памяти показал немецкий психолог Эббингауз.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Сергеев - Памяти не предав: Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/1059493/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred.webp)