Тор Норретрандерс - Иллюзия пользователя. Урезание сознания в размерах

- Название:Иллюзия пользователя. Урезание сознания в размерах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тор Норретрандерс - Иллюзия пользователя. Урезание сознания в размерах краткое содержание

В книге «Иллюзия пользователя: Урезание сознания в размерах» («The User Illusion: Cutting Consciousness Down to Size») датский ученый и писатель Тор Норретрандерс пишет: «Шоу начинается еще до того, как мы решаем провести его!» Затем он продолжает: «Прежде всего человек не является сознательным. Человек в основном несознателен. Идея сознательного „Я“, некого домоправителя всего того, что входит в человека и исходит из него, является иллюзией — может быть полезной, но все равно иллюзией»

Иллюзия пользователя. Урезание сознания в размерах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Карл Купфмюллер подводит итог: «Все процессы в организме человека, принимающие участие в обработке информации, скорее всего, имеют верхний предел в 50 бит в секунду».

Удивительно, что на входе и на выходе системы мы получаем примерно одинаковые цифры: читаем ли мы или пишем, пропускная способность языка будет примерно одной и той же.

Одновременно с Купфмюллером профессор Хельмут Франк из Института кибернетики в Берлине опубликовал результаты исследования производительности сознания.

Работа Франка базировалась на более теоретической точке зрения, и он получил несколько более скромные цифры — 16 бит в секунду. Основная разница между подходами двух немецких ученых заключалась в том, что Купфмюллер собирал эмпирическую информацию, в то время как Франк использовал идею о том, что «максимальный центральный поток информации» нужно в целом рассматривать как качество, которое выражается посредством различных навыков. Франк представляет себе некую определенную производительность сознания, которая находит свое выражение в навыках — а их, в свою очередь, можно измерить различными психофизическими методами.

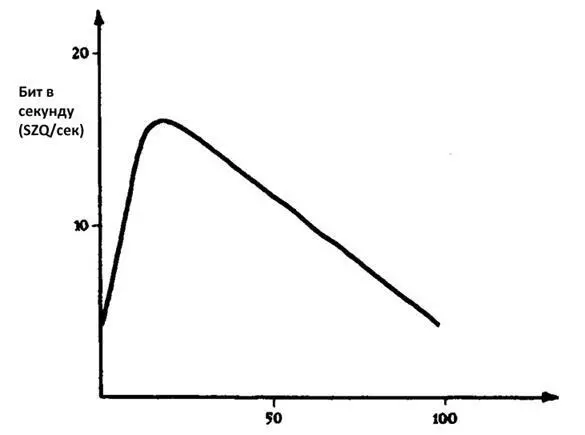

У Хельмута Франка был очень изящный аргумент в пользу производительности сознания на уровне 16 бит в секунду: он оперирует субъективными квантами времени, или SZQ, которые обозначают психологический момент. Это наименьший промежуток времени, который мы способны воспринимать — временная разрешающая способность человеческого восприятия.

Франк указывает, что человеческое ухо воспринимает колебания звука, имеющего частоту менее 16 в секунду, как колебания. Но если частота составляет более 16, ухо слышит нечто совсем другое — непрерывный звук. То же касается и изображений: если нам показывают менее 16 кадров в секунду, мы видим мелькающие вспышки, когда же каждую секунду демонстрируется более 16–18 кадров, мы видим движущееся изображение. В кинофильмах принята скорость 24 кадра в секунду, на телевидении — 25 или 30.

В противовес приведенным наблюдениям и многим им подобным Франк полагает, что может определить продолжительность SZQ — ровно 1/16 секунды. Другими словами, мы воспринимаем 16 SZQ в секунду, когда наши умственные способности находятся на пике — в позднем подростковом возрасте. С возрастом эти моменты становятся длиннее, и в секунде их будет меньше.

Длительность SZQ также варьируется от организма к организму: считается, что у улитки SZQ составляет четверть секунды.

Таким образом, производительность сознания можно определить простым способом: человек может обрабатывать ровно один бит в SZQ. То есть человек в лучшей форме имеет пропускную способность 16 бит в секунду.

Точку зрения Франка далее развил его ученик Зигфрид Лерт, и в настоящее время она применяется в ходе исследований умственных способностей как связанная с концепциями времени реакции и умственной мобильности. В течение десятков лет помимо Лерта, связать умственные способности со временем реакции пытались лондонский ученый Х. Айзенк и калифорниец Артур Дженсен — две весьма противоречивые фигуры, принимавшие участие в спорах о связи умственных способностей с генетикой и окружением.

Пропускная способность сознания в зависимости от возраста. Своего пика она достигает в подростковом возрасте, когда она составляет 16 SZQ(cубъективный квант времени) в секунду (По Франку и Райделю).

В 1985 году Зигфрид Лерт из Психиатрической университетской клиники Эрлангена, и Б. Фишер из Бадена перечислили различия взглядов, которые мы можем обнаружить у Купфмюллера и Франка, используя восхитительный критицизм, которым характерны близкие академические традиции. Так как они являлись учениками Франка, нет никаких сомнений, на чьей они были стороне, даже несмотря на то, что название их статьи в «Humankybemetik» ограничивается вопросом: «Максимальный центральный поток информации по Кумфмюллеру и Франку: 50 бит/с или 16 бит/с»? Но уже в подзаголовке статьи мы видим проявления темперамента, которые нередко встречаются в академических спорах: «О пользе и вреде исследований психологии распространения информации Купфмюллера». Два ученых приходят к заключению: «Трагедия публикации Купфмюллера заключается в ее первоначальном позитивном воздействии на психологов, так как их интерес привлек тот факт, что когнитивные различия поддаются количественному измерению информационно-теоретическими методами. Однако с другой стороны она содержит неявные аргументы против универсальности понятия пропускной способности применительно к информационному потоку. Вследствие этого применение данной концепции является сомнительным. В итоге Купфмюллер, возможно, внес существенный вклад в недавнее снижение интереса психологов к информационной психологии».

Исследования этого вопроса практически прекратились — не было ни британских, ни американских анализов с 1950-ых годов, ни продолжения анализов Купфмюллера и Франка начала 1960-ых. Делая обобщение, Е.Р.Ф.В. Кроссман, британский психолог, в 1969 году написал: «Эти методы с интересом применялись в течение десяти лет после того, как работы Шеннона впервые привлекли внимание. Однако после того, как основные области были распланированы, интерес начал угасать».

С начала 60-х годов было опубликовано всего несколько материалов. Учитывая важность глубоких и удивительных открытий, которые были сделаны в этих исследованиях, остается тайной, почему этой сфере позволили уйти в небытие.

Вряд ли в этом можно упрекать Купфмюллера или других ученых, работавших в этой области. Но эта тайна заслуживает пристального рассмотрения. Мы вернемся к ней в следующей главе.

Но есть хорошие основания полагать, что многие оценки производительности сознания на самом деле показывали слишком большие значения: измерялись навыки обработки информации, но не сознательный их аспект. Машинистка может безошибочно напечатать отрывок текста, даже если не имеет представления о его содержании. Человек может играть на пианино, не задумываясь о том, что он делает. И действительно, существует множество навыков, которые позволяют получить наилучшие результаты, когда мы не думаем о том, что делаем.

В августе 1975 года три психолога из Корнельского университета — Элизабет Спелке, Уильям Херст и Ульрик Найсер — представили в Американской психологической ассоциации свое исследование. Два взрослых молодых человека, Диана и Джон, найденные через студенческую программу обмена, должны были читать короткие рассказы и писать под диктовку. Да, это так — им нужно было одновременно читать текст и записывать слова, которые им диктовались. Сначала у них получалось не слишком хорошо, однако через несколько недель практики картина уже была совершенно другая. «Диана и Джон были способны записывать слова, улавливать связи между словами и определять их значение, одновременно читая так же эффективно и быстро, как и обычно. «Что отвечает за их удивительные способности?» — задали вопрос Спелке, Херст и Найсер.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: