Тор Норретрандерс - Иллюзия пользователя. Урезание сознания в размерах

- Название:Иллюзия пользователя. Урезание сознания в размерах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тор Норретрандерс - Иллюзия пользователя. Урезание сознания в размерах краткое содержание

В книге «Иллюзия пользователя: Урезание сознания в размерах» («The User Illusion: Cutting Consciousness Down to Size») датский ученый и писатель Тор Норретрандерс пишет: «Шоу начинается еще до того, как мы решаем провести его!» Затем он продолжает: «Прежде всего человек не является сознательным. Человек в основном несознателен. Идея сознательного „Я“, некого домоправителя всего того, что входит в человека и исходит из него, является иллюзией — может быть полезной, но все равно иллюзией»

Иллюзия пользователя. Урезание сознания в размерах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Корнхубер и Дееке хотели увидеть, существует ли возможность изучать более определенные явления, нежели общие состояния, к примеру, сон и бодрствование. Они пытались выяснить, можно ли с помощью ЭЭГ определить, что испытуемый совершает какое-то действие.

Работа нервных клеток базируется на электричестве: состояние нервной клетки, или нейрона, определяется электрическим потенциалом на его поверхности — это разница между напряжением между внутренней частью клетки и ее окружением. Когда клетка стимулируется, ее потенциал меняется. Это изменение распространяется по клетке и по нервным соединениям к другим клеткам. Связь между нейронами носит в основном химический характер, а вот язык самого нейрона преимущественно электрический.

Но ЭЭГ — это очень грубое измерение, так как прежде чем будут зафиксированы изменения электрического поля вокруг мозга, необходимо, чтобы началась деятельность большого количества нервных клеток. И то, что измеряется, необходимо измерять через череп.

Корнхуберу и Дееке удалось добиться успеха, применяя метод сложения. Они просили испытуемых повторять простые действия — к примеру, сгибать палец — снова и снова. Затем они складывали все результаты ЭЭГ. Если в то время, когда выполнялось действие, происходило всплеск активности на ЭЭГ, сигнал усиливался, когда суммировалось много измерений. Шум, который почти полностью поглощает сигнал, при сложении большого количества событий не будет увеличиваться, так как шум носит случайный характер.

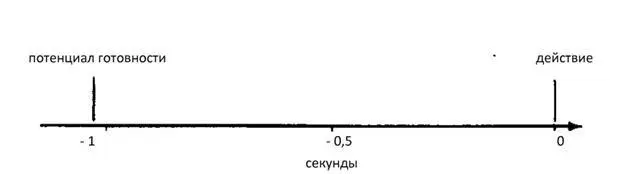

Потенциал готовности — изменение в электрическом поле вокруг мозга, которое устанавливается за секунду до действия. (по Корнхуберу и Дееке).

Эта техника позволила Корнхуберу и Дееке показать, что простое действие, к примеру, движение руки или ноги, имеет в мозгу свое предзнаменование. Мозг демонстрирует то, что они назвали «потенциалом готовности» — сдвиг электрического потенциала, который показывает, что готовится действие. Изменение электрических схем отражается на активности нервных клеток мозга, в данном случае — в так называемой вторичной моторной области церебрального кортекса.

Наличие потенциала готовности логично: мозг готовится выполнить действие, просчитывая, каким образом оно будет выполнено. Удивляет только количество затрачиваемого на это времени.

Очевидно, что потенциал готовности должен предшествовать действию, которое он подготавливает. Но не столь очевидным было то, что это приготовление займет столько времени, сколько получилось в экспериментах Корнхубера и Дееке: целую секунду. (В среднем это на самом деле 0,8 секунд, но были зафиксированы и случаи, когда эта величина составляла полторы секунды). Это долго.

Корнхубер и Дееке записывали не реакции, а действия, которые инициировались самими испытуемыми. Испытуемые сами решали, когда сгибать пальцы. Но за секунду до того, как они это делали, их мозг указывал, что они готовятся к действию.

Потенциал готовности устанавливается за секунду до действия.

«Я начал об этом думать в 70-е годы», — говорит Бенджамин Либет о вопросе, который возник у него на фоне открытия потенциала готовности Корнхубером и Дееке. Этот вопрос был частью исследования Либета в качестве профессора нейрофизиологии Медицинского центра Университета Калифорнии в Сан-Франциско.

Много лет спустя, когда он уже изучил и закрыл этот вопрос, он говорил об этом так: «Длительный интервал времени (в среднем около 800 мс), который составляет потенциал готовности, предшествующий действию, выполняемому в произвольном ритме, заставляет задать критически важный вопрос: возникает ли столь же рано и сознательное понимание добровольного намерения действовать?

Другими словами, если такое простое действие, как движение пальца, начинается в мозгу за секунду до начала мышечной деятельности, когда же сознание принимает решение инициировать это действие?

Даже самая небольшая пауза для размышления — раз Либет уже поднял этот вопрос — показывает, что если мы сравним потенциал готовности с нашим собственным опытом повседневной жизни, что-то совершенно не стыкуется.

Никакой секунды ни проходит от момента принятия решения согнуть палец на руке или покачать пальцем на ноге и до того момента, когда мы это сделаем! Ни в коем случае! Секунда — это очень долго, и это время мы можем легко почувствовать. Если мы протягиваем для чего-то руку или пинаем кота, между действием и решением не может пройти целой секунды. Мы бы заметили.

Таким образом, сознательное решение не может происходить в тот же момент, когда начинается потенциал готовности. Потому что это значило бы, что от момента, когда мы приняли решение, и до момента, когда мы начали действовать, действительно прошла секунда. (Конечно, часто именно так и происходит. Иногда на это уходят годы. Но здесь мы говорим о решении щелкнуть пальцами — добровольно и потому, что нам так захотелось).

Таким образом, исходя из самонаблюдения мы можем исключить возможность того, что наше решение действовать появляется одновременно с началом потенциала готовности.

С нашим опытом гораздо больше согласуется предположение, что мы сознательно решаем реагировать за какое-то время до того, как действуем. Не за целую секунду, но, возможно, за 0,1 секунды.

Это, однако, ставит перед нами другую, скорее всего, непостижимую проблему: если мозг начинает работать за какое-то время до того, как я решаю двинуть пальцем, есть ли у меня свободная воля?

Шоу начинается еще до того, как мы решаем, что оно должно начаться! Действие инициируется еще до того, как мы решаем его совершить!

Очевидно, что это не слишком хорошо. Бенджамин Либет пишет об этом так: «Если сознательное намерение или решение действовать на самом деле инициирует произвольное событие, тогда субъективный опыт этого намерения должен предшествовать или по меньшей мере совпадать с началом специфических церебральных процессов, которые являются посредниками в этом действии!»

Любое предположение, близкое к нашему повседневному представлению о том, что мы сами определяем свои поступки, проявляя свободную волю, безусловно, требует, чтобы выполнение решений не инициировалось за секунду до того, как мы их примем.

Таким образом, нет очевидного ответа на вопрос, когда вступает в игру сознательное решение. Этот вопрос, на который мы не можем ответить, но который чрезвычайно нас смущает, является хороший базой для научных экспериментов — и именно этим и занялся Либет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: