Мэтью Сайед - Принцип «черного ящика»

- Название:Принцип «черного ящика»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12176-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мэтью Сайед - Принцип «черного ящика» краткое содержание

В современной культуре принято сосредоточиваться на достижениях и игнорировать провалы. Ошибки воспринимаются либо как цепь случайностей и незначительное отклонение от нормы, либо, напротив, они переоцениваются – тогда человек, принявший неверное решение, обвиняется в некомпетентности и клеймится позором. Британский журналист Мэтью Сайед утверждает, что такое отношение к ошибкам отнимает у людей и организаций возможность извлечь пользу из провалов, сделать соответствующие выводы и изменить то, что послужило причиной неудачи. Он рассматривает две системы – здравоохранение, в котором принято скрывать ошибки, и авиацию, в которой всегда обнародуются причины катастроф. Мэтью Сайед показывает, к чему в долгосрочном плане приводит то или иное отношение к неудаче, как оно влияет на развитие системы, на людей, работающих в этой системе, и на конечных потребителей – нас с вами.

Сайед исследует истоки и последствия ошибок в науке, технике, юриспруденции, спорте, вскрывает психологические механизмы, стоящие за сокрытием неудач, и показывает путь, который может пройти каждый, чтобы изменить свое отношение к ошибкам и положить их в основу будущего успеха.

Принцип «черного ящика» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако в 2009 г., несмотря на то что британская велотрековая команда готовилась к лондонской Олимпиаде, Брэйлсфорд принял новый вызов. Продолжая работать с велотрековой сборной, он создал команду по шоссейному велоспорту, Sky. В день, когда было объявлено о создании новой команды, Брэйлсфорд пообещал, что не пройдет и пяти лет, как его подопечные выиграют «Тур де Франс».

Мало кто не посмеялся тогда над этим обещанием. По словам одного комментатора, «Брэйлсфорд вырыл себе глубокую яму». Но в 2012 г., за два года до срока, Брэдли Уиггинс стал первым британским велогонщиком, победившим в общем зачете «Тур де Франс». На следующий год Sky торжествовала вновь – велогонку выиграл другой британец, Крис Фрум. Эти победы заслуженно считаются одними из самых славных страниц в истории британского спорта.

Что же произошло? Как Брэйлсфорд сумел воспитать победителей не в одной, а сразу в двух велогоночных дисциплинах? Мы вернулись с экскурсии, и я спросил его об этом за обедом в скромной гостинице, где остановилась команда Sky.

Ответ был прост: «Все дело в минимальных успехах. В основе моего подхода лежит следующая идея: если разбить большую цель на множество мелких и поразить их все, на выходе вы, сложив части в целое, получите значительный рост».

Хотя принцип кажется простым, философия минимальных успехов стала одной из самых модных концепций не только в области спорта. На ее основе проводили бизнес-конференции и семинары, ее обсуждали даже в армии. В Великобритании многие спортивные команды нанимают теперь директоров по минимальным успехам [40] Термин «marginal gains», переведенный здесь как «минимальные успехи», в контексте бизнеса может означать и «предельный доход». – Прим. пер.

.

К чему эта философия сводится на практике? Как именно реализуется принцип минимальных успехов в спортивных и иных организациях? И самое главное: почему, если разбить большой проект на маленькие части, вы сможете достигнуть действительно амбициозных целей?

Чтобы узнать ответ, давайте на время оставим велосипедные гонки и перенесемся совсем в другую сферу. Оказывается, ухватить суть метода минимальных успехов можно, если присмотреться к весьма насущной проблеме, с которой сталкивается мир сегодня: глобальной проблеме бедности.

2

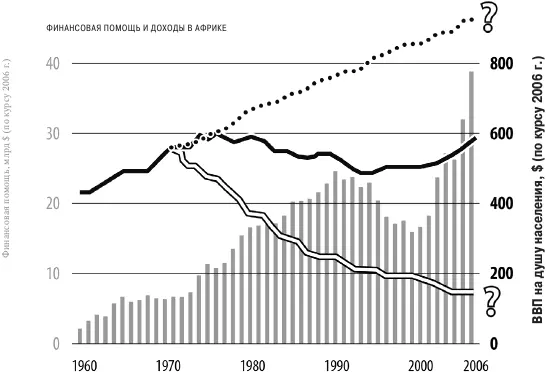

Взгляните на этот график [199]. Он взят из работы Эстер Дюфло, одного из наиболее уважаемых экономистов в мире; в настоящее время она трудится в Массачусетском технологическом институте.

На вертикальной оси светло-серые столбики показывают объем финансовой помощи, которую Африка получает на протяжении последних 30 лет. Как можно видеть, с начала 1960-х гг. финансирование постепенно увеличивалось, достигнув в 2006 г. пика – почти 800 млн долларов. Эти средства инвестируются с простой целью: увеличить качество жизни беднейших жителей нашей планеты. Это важная цель, если учесть, что каждый день по причинам, которых можно было бы избежать, умирают 25 тысяч детей [200].

Ключевой вопрос тут вот какой: повлияла ли финансовая помощь хоть на что-нибудь? Сделала ли она лучше жизнь тех, кому по идее должна помогать?

Поиски ответа на этот вопрос разумно начать с африканского ВВП. На графике он показан толстой черной линией. Как нетрудно заметить, все эти годы он оставался примерно на одном уровне. Отсюда можно сделать вывод, что вложенные в Африку средства потрачены зря. Они не подстегнули экономическую активность региона, не подняли уровень жизни. На деле это пустая трата денег, а также времени.

Однако идеи, изложенные в предыдущей главе, должны удержать нас от поспешных выводов. Почему? Потому что мы не видим контрфактических данных. Нельзя исключать, что финансовая помощь была успешной. Нельзя исключать, что без нее ВВП Африки был бы куда меньше – на графике это белая линия.

Конечно, есть и другая возможность. Не исключено, что финансовая помощь нанесла Африке больше вреда, чем можно решить, глядя на толстую черную линию. Не исключено, что вложения обернулись катастрофой, что они лишали африканцев мотивации работать, подстегивали коррупцию и уменьшали экономический рост. Возможно, без этой помощи Африка сумела бы совершить рывок – он обозначен на графике пунктирной линией. Или нет? Как нам это узнать?

У каждого из перечисленных вариантов есть свои сторонники – авторитетные эксперты. Так, Джеффри Сакс, директор Института Земли Колумбийского университета, всячески защищает траты на развитие. Он утверждает, что помощь улучшила жизнь африканцев и, если бы денег было потрачено больше, бедность была бы искоренена полностью. Бестселлер Сакса «Конец бедности» (The End of Poverty) частично построен на этом предположении [201].

Уильям Истерли, экономист Нью-Йоркского университета, не согласен с Саксом ни в чем. Он уверен, что финансовая помощь Африке обернулась множеством негативных побочных эффектов – и что Черный континент жил бы куда лучше без этих денег. Книга Истерли «Бремя белого человека» (The White Man’s Burden) приводит доводы, которые по разумности ничем не уступают доводам Сакса [202].

Лучшим способом рассудить этих ученых было бы проведение рандомизированного контролируемого испытания. Оно позволило бы отделить влияние инвестиций на африканский ВВП от остальных факторов. Здесь, однако, мы сталкиваемся с очевидной проблемой. Есть лишь одна Африка. Нельзя найти множество разных Африк, случайным образом разделить их на две группы, дать помощь одним и не давать ее другим – и затем изучить итоги.

Сказанное может показаться банальностью, но это важная мысль в глобальном контексте. Когда речь идет о действительно важных вопросах, проводить контролируемые испытания очень трудно. Чтобы провести РКИ, вам нужна контрольная группа, однако, если анализируемая единица очень велика, собрать такую группу трудно. Это относится не только к развитию регионов, но и к другим явлениям, в том числе к глобальному потеплению (у нас всего один мир) и вопросам войны и мира.

Отсюда – польза концепции минимальных успехов. Если на большой вопрос трудно ответить, почему бы не разбить его на множество маленьких? В конце концов, у финансовой помощи есть масса компонентов. Существуют программы, связанные с малярией, грамотностью, инфраструктурой, образованием. Каждая такая программа устроена по-своему, предполагает разные стимулы и реализуется разными организациями.

Если рассматривать каждую программу в отдельности, проводить контролируемые эксперименты можно. Вы испытываете программу на одних людях или сообществах, но не на других, после чего сравниваете две группы, чтобы понять, успешна программа или нет. Чем спорить о том, нужно ли помогать Африке вообще (победить в этом споре очень трудно из-за отсутствия статистики наблюдений), можно найти точные ответы на более мелкие вопросы – и ответить на большой вопрос, исходя из этих ответов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мэтью Стовер - Кейн Черный Нож [ЛП]](/books/1146371/metyu-stover-kejn-chernyj-nozh-lp.webp)

![Мэтью Сайед - От лучшего к величайшему [Как работают принципы успеха в спорте для достижения жизненных целей]](/books/1150752/metyu-sajed-ot-luchshego-k-velichajshemu-kak-rabotayut.webp)