Мэтью Сайед - Принцип «черного ящика»

- Название:Принцип «черного ящика»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12176-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мэтью Сайед - Принцип «черного ящика» краткое содержание

В современной культуре принято сосредоточиваться на достижениях и игнорировать провалы. Ошибки воспринимаются либо как цепь случайностей и незначительное отклонение от нормы, либо, напротив, они переоцениваются – тогда человек, принявший неверное решение, обвиняется в некомпетентности и клеймится позором. Британский журналист Мэтью Сайед утверждает, что такое отношение к ошибкам отнимает у людей и организаций возможность извлечь пользу из провалов, сделать соответствующие выводы и изменить то, что послужило причиной неудачи. Он рассматривает две системы – здравоохранение, в котором принято скрывать ошибки, и авиацию, в которой всегда обнародуются причины катастроф. Мэтью Сайед показывает, к чему в долгосрочном плане приводит то или иное отношение к неудаче, как оно влияет на развитие системы, на людей, работающих в этой системе, и на конечных потребителей – нас с вами.

Сайед исследует истоки и последствия ошибок в науке, технике, юриспруденции, спорте, вскрывает психологические механизмы, стоящие за сокрытием неудач, и показывает путь, который может пройти каждый, чтобы изменить свое отношение к ошибкам и положить их в основу будущего успеха.

Принцип «черного ящика» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Все это не значит, что на основании РКИ нельзя делать глобальные выводы. Если говорить о госсекторе, смелее всего рандомизированные испытания используются экспертами по рынку труда. В 1980-х гг. власти США столкнулись с насущной проблемой: как сделать так, чтобы люди перестали жить на пособия и пошли работать? Обычно эта проблема решалась сверху вниз – президенты и конгрессмены решали, что делать, в сотрудничестве с консультантами и лоббистами.

В какой-то момент, однако, было решено поставить эксперимент. Как пишет Джим Манци в замечательной книге «Неконтролируемые» (Uncontrolled), штатам дали право отклоняться от федеральной политики при условии, что изменения будут оцениваться посредством рандомизированных испытаний. Результаты всех удивили. Испытания показали, что финансовые стимулы на людей не влияют. Ограничения по времени – тоже.

Знаете, что именно влияет? Только одно: обязанность работать. Отсюда было рукой подать до весьма успешной социальной программы Билла Клинтона, поддержанной и республиканскими конгрессменами.

5

Кому-то может показаться, что концепция минимальных успехов работает только для крупных корпораций, госсектора и спортивных команд. Действительно, проведение контролируемых экспериментов требует экспертных знаний, а часто и немалого бюджета. Однако желание испытать свои взгляды на прочность в конечном счете связано с образом мысли, интеллектуальной честностью и готовностью учиться на своих ошибках. В таком виде концепция применима в любом бизнесе, более того, она годится для решения почти любой проблемы.

Посмотрите на Такэру Кобаяси. Будучи полунищим студентом экономического факультета, он не мог даже оплатить счет за электричество. Кобаяси жил вместе с подругой в квартире в Йоккаити на юго-востоке Японии. Однажды он узнал о проводившемся неподалеку турнире на звание самого быстрого едока с призом в 5000 долларов. Кобаяси зарегистрировался, попрактиковался немного и выиграл [210].

Заинтересовавшись подобными соревнованиями, он выяснил, что они проводятся по всему миру, причем самые быстрые едоки получают немаленькие призы. Так можно было выбраться из бедности. Дальнейшее описано в замечательной книге «Думай как чудак» (Think Like a Freak): Кобаяси нацелился на главный приз самого большого чемпионата по скороедению – турнира Nathan’s Famous по поеданию хот-догов. Этот турнир проходит каждый год 4 июля на Кони-Айленде, штат Нью-Йорк.

Правила просты: нужно съесть как можно больше хот-догов и булочек за 12 минут. Разрешается пить что угодно, запрещается извергать пищу обратно.

Кобаяси подошел к соревнованию с точки зрения теории минимального успеха. Во-первых, вместо того чтобы есть хот-дог целиком (как делали все чемпионы-скороеды до сих пор), он разламывал его пополам. Он обнаружил, что так хот-дог лучше жуется, кроме того, освобождаются руки, которыми можно загружать в себя новую порцию. Это был минимальный успех. Затем Кобаяси поставил эксперимент, проглотив хлеб и сосиску по отдельности. Он выяснил, что сосиски буквально тают во рту, а вот булочки нужно довольно долго пережевывать.

Кобаяси продолжал экспериментировать, окуная булочки в воду, потом в воду разной температуры, потом в воду с добавлением растительного масла. Он запечатлевал свои тренировки на видео, записывал данные на листах бумаги, применял чуть разнившиеся стратегии (жевать быстро, жевать равномерно, делать рывок на финише), тестировал разные способы жевания, глотания и «изгибы», чтобы высвободить место в желудке и не извергать пищу обратно. Кобаяси подвергал испытанию каждую мелочь.

Когда японец прибыл на Кони-Айленд, его сочли бесперспективным. Никто не думал, что он способен победить. Кобаяси, в отличие от многих спортсменов, был маленьким и худым. Мировой рекорд тогда составлял 25,125 хот-дога за 12 минут – это, мягко говоря, немало. Большинство наблюдателей считало, что человек не в состоянии съесть больше. Кобаяси был другого мнения. Студент сокрушил всех. Он съел 50 хот-догов, подняв планку рекорда почти вдвое! «Считается, что, если у вас все в порядке с аппетитом, вы справитесь лучше других, – говорит Кобаяси. – На самом деле вопрос в том, что вы делаете с едой, которую вам дают».

Кобаяси съел хот-догов больше, чем кто бы то ни было за всю историю соревнования, не потому, что его желудок был увеличен хирургическим путем или у него имелся дополнительный пищевод (как считали некоторые проигравшие). Нет, триумфом Кобаяси обязан накоплению минимальных успехов. Потерпев всевозможные неудачи в ходе небольших и тщательно оцениваемых испытаний, он многочисленными повторениями вымостил свой путь к успеху.

И если данная концепция применима к поеданию хот-догов, значит, она применима почти к чему угодно.

6

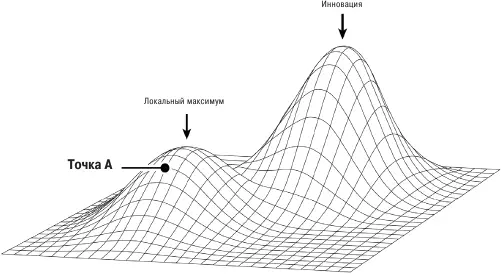

В завершение давайте посмотрим, как можно представить концепцию минимальных успехов в визуальной форме. Процесс оптимизации можно сравнить с попыткой взобраться на вершину горы. Вообразите, что вы отправляетесь в путь из точки А около вершины меньшей из двух гор и делаете маленький шаг в каком-то направлении. После этого вы проверяете, куда именно передвинулись, вверх или вниз, и, если вы идете вверх, делаете еще один шажок, после чего проводите новое испытание.

Таким образом вы делаете множество маленьких шагов, проверяя после каждого, верной ли дорогой идете, и в итоге неизбежно оказываетесь на маленькой вершине. Данный метод столь эффективен, что сработает, даже если вы наденете повязку на глаза (как пишет бизнес-консультант Эрик Рис в своем блестящем эссе об искусстве оптимизации) [211].

Здесь хорошо видны преимущества концепции минимальных успехов. Разделяя большую цель на много маленьких, вы можете как следует протестировать каждую из них и поймете, какие изменения надо реализовать. Каждый такой шажок кажется маленьким, или, как часто говорит Брэйлсфорд, «практически ничтожным», но со временем, если неуклонно следовать концепции, успехи аккумулируются. В итоге вы достигаете точки оптимума, вершины маленькой горы. Это локальный максимум [212]. Часто это означает, что вы перестаете проигрывать и начинаете выигрывать – в спорте, в бизнесе, в скоростном поедании хот-догов.

Однако, как показывает иллюстрация, область минимальных успехов ограниченна. И в бизнесе, и в сфере технологии, и во многих областях жизни прогресс – это не столько маленькие, тщательно продуманные шаги, сколько творческий скачок. Только силой воображения можно преобразить весь ландшафт проблемы. Именно такие скачки – важнейшая движущая сила современного мира.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мэтью Стовер - Кейн Черный Нож [ЛП]](/books/1146371/metyu-stover-kejn-chernyj-nozh-lp.webp)

![Мэтью Сайед - От лучшего к величайшему [Как работают принципы успеха в спорте для достижения жизненных целей]](/books/1150752/metyu-sajed-ot-luchshego-k-velichajshemu-kak-rabotayut.webp)