Александр Кульский - КВ-приемник мирового уровня? Это очень просто!

- Название:КВ-приемник мирового уровня? Это очень просто!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука и техника

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7931-0096-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кульский - КВ-приемник мирового уровня? Это очень просто! краткое содержание

Да и микросхемы большого уровня интеграции, поверьте, мало чем могут помочь для развития у радиолюбителя умения «читать» любые схемы… Необходима такая область, такое направление электроники, которое, обеспечивая накопления бесценного опыта в конструировании, имело бы и самостоятельную ценность.

Такая область существует — это создание высокочувствительных (как коротковолновых, так и всеволновых) приемников, основанных на современной профессиональной идеологии создания подобной аппаратуры.

От азов электроники и радиотехники — к современному высокочувствительному супергетеродинному приемнику с двойным преобразованием частот и верхней первой ПЧ… Оснащенному высокоэффективной цифровой шкалой настройки — вот о чем эта книга! Те, кто хочет самостоятельно изготовить и отладить приемник мирового уровня — эта книга для вас!

КВ-приемник мирового уровня? Это очень просто! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

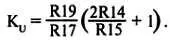

Выбор подобной принципиальной схемы этого усилителя постоянного тока (УПТ), мотивируется целым рядом факторов. Во-первых, подобные усилители сочетают в себе значительное количество технических показателей, которые делают их наиболее предпочтительными для применения в системах АРУ приемников высокого класса. Это, прежде всего, высокая точность и постоянство однажды установленных режимов. Кроме того, именно ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ дают возможность легко и в широких пределах (притом без помощи паяльника) регулировать коэффициент усиления по дифференциальному входу: который легко подсчитывается по формуле:

При этом, поскольку баланс инструментального усилителя регулируется отдельным подстроенным резистором R21, то регулировка усилителя на «нуль» не представляет никаких трудностей. Резистор R15 состоит из двух последовательно включенных резисторов. Что и определяет, в зависимости от крайних положений ползунка подстроечного резистора, его максимальное и минимальное значения коэффициента усиления.

С выхода микросхемы D5 сигнал, который теперь представляет собой некоторый постоянный отрицательный потенциал, подается на вход ИТУН1, который собран на D2 и транзисторах VT3 и VT4. Абсолютная величина этого отрицательного потенциала зависит, в основном, от двух факторов. Во-первых, от абсолютной величины дифференциального входного напряжения, которое приложено ко входам инструментального усилителя. А это напряжение, в свою очередь, после предварительной настройки схемы, зависит ТОЛЬКО от амплитуды ВЧ-сигнала, поступающего на вход балансного детектора. Во-вторых, от значения выбранного К.

Напомним, что дифференциальное входное напряжение представляет из себя:

U вх. дифф= Δ U вх= U 2 - U 1.

Если сигнал на выходе инструментального усилителя (ИУ) равен нулю, то, соответственно, генерируемый схемой ИТУН1, также равен нулю. Это означает, что светодиод оптрона ЗОР124А — не светится. Следовательно, сопротивление резистора оптрона максимально. А, значит, этот фоторезистор не оказывает никакого шунтирующего действия на резистор R2, который, в свою очередь, входит в состав делителя напряжения, определяющего уровень положительного потенциала на входе ИТУН2.

Токовой нагрузкой ИТУН2, как это видно из принципиальной схемы, является p-i-n -диод. Именно его высокочастотная проводимость и является объектом регулирования. Но в исходном состоянии проводимость этого диода должна быть максимальной. То есть ИТУН2 построен таким образом, что при отсутствии сигнала на входе петли АРУ-2, величина тока через этот диод максимальна и выбирается из технических характеристик оптрона. Следовательно, высокочастотная проводимость при этом тоже максимальна.

Но в том случае, если на вход балансного амплитудного детектора цепи АРУ-1 поступает высокочастотный сигнал, в зависимости от своей амплитуды, он вызывает на выходе инструментального усилителя соответствующий потенциал, имеющий ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ полярность. Который, как уже говорилось ранее, понижая сопротивление фоторезистора, входящего в состав оптрона ЗОР124А, уменьшает величину положительного смещения на неинвертирующем входе ОУ D1. Это, соответственно, приводит к уменьшению величины постоянного тока, протекающего через структуру диодного аттенюатора. Следовательно, высокочастотная проводимость последнего становится меньше. А значит, уровень ВЧ-сигнала на входе широкополосного УВЧ — существенно понижается.

Таким образом, цепь АРУ-1 оказывается замкнутой. Напомним, что именно малое высокочастотное сопротивление p-i-n -диода в открытом состоянии (т. е. максимальной проводимости) позволяет включать его в состав входной цепи радиоприемника. Причем, именно ДО входа предварительного УВЧ! Практически, не увеличивая при этом коэффициент шума. При таком включении диод действует, как легко регулируемый линейный ослабитель (аттенюатор), у которого значение коэффициента ослабления является плавной функцией от протекающего через этот диод постоянного тока. А, следовательно, функцией входного сигнала. В связи с этим во много раз увеличивается способность приемника воспроизводить без искажений сигналы, уровень которых изменяется во времени случайным образом, причем в широком динамическом диапазоне. Поэтому p-i-n -диод в значительной степени отличается от обычного диода с р-n -переходом тем, что между областями с дырочной и электронной проводимостями, находится слой полупроводникового материала с СОБСТВЕННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ, так называемый i -слой. Этот слой характеризуется очень малым содержанием примесей и поэтому обладает большим удельным сопротивлением. Когда ток через структуру такого диода не проходит, объемное сопротивление слоя, обладающего собственной проводимостью, характеризуется величиной эквивалентного сопротивления, составляющего обычно от 7 до 10 килоом. (это при 50-омной то схемотехнике!)

А минимальное его сопротивление порядка единиц Ом. Изменение величины объемного сопротивления, в зависимости от изменения прямого тока смещения, легко подсчитать по формуле:

R i = 26/ I 0.87

где R i — выражено в омах, I — в миллиамперах.

«Аматор»:Если Вы, уважаемый Спец, не против, я хотел бы, чтобы какую-то часть в процессе наших объяснений принял и Незнайкин.

«Спец»:А почему я должен быть против? Ну, наша будущая смена, «прошу к доске».

«Незнайкин»:Так и я не против. Свой рассказ начну с преобразователя напряжения.

Принципиальная электрическая схема этого узла уже была представлена на рис. 16.4.

Функционирование этого преобразователя напряжения происходит следующим образом. Задающий низкочастотный генератор, снабженный двумя различными, независимыми системами обратной связи, стабилизирующими амплитуду выходного переменного напряжения, генерирует низкочастотный синусоидальный сигнал. Этот сигнал подается на вход двухтактного оконечного усилителя мощности, выход которого по петле обратной связи через резисторы R1 и R5 подается на вход и, соответственно, осуществляет авторегулировку режима транзистора VT1, на котором и реализован ЗНГ (задающий низкочастотный генератор). Лампочка накаливания «Л1», включенная в цепь эмиттера транзистора VT1, является нелинейным элементом цепи обратной связи по амплитуде выходного сигнала.

Характер подобного элемента цепи ОС (обратной связи) — параметрический. Та часть сигнала ЗНГ, которая подается в цепь базы VT1 через фазосдвигающую цепочку R1, С1, С2 — носит компенсационный характер.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: