Александр Кульский - КВ-приемник мирового уровня? Это очень просто!

- Название:КВ-приемник мирового уровня? Это очень просто!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука и техника

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7931-0096-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кульский - КВ-приемник мирового уровня? Это очень просто! краткое содержание

Да и микросхемы большого уровня интеграции, поверьте, мало чем могут помочь для развития у радиолюбителя умения «читать» любые схемы… Необходима такая область, такое направление электроники, которое, обеспечивая накопления бесценного опыта в конструировании, имело бы и самостоятельную ценность.

Такая область существует — это создание высокочувствительных (как коротковолновых, так и всеволновых) приемников, основанных на современной профессиональной идеологии создания подобной аппаратуры.

От азов электроники и радиотехники — к современному высокочувствительному супергетеродинному приемнику с двойным преобразованием частот и верхней первой ПЧ… Оснащенному высокоэффективной цифровой шкалой настройки — вот о чем эта книга! Те, кто хочет самостоятельно изготовить и отладить приемник мирового уровня — эта книга для вас!

КВ-приемник мирового уровня? Это очень просто! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Практика подтвердила не раз, что наиболее рационально питать каскады ГПД от индвидуального высокостабильного источника напряжения. Что и сделано в описываемом ГПД. Непосредственно на плате ГПД расположен прецизионный стабилизированный источник питания, построенный по компенсационной схеме на транзисторах VT6, VT7 и микросборке типа 198НТ1А. Принцип работы подобных стабилизаторов будет рассмотрен ниже, а пока вернемся к особенностям принципиальной схемы ГПД.

Для того, чтобы в максимальной степени повысить качественные показатели работы генератора плавного диапазона (ГПД), следует учесть еще некоторые обстоятельства. Например, то, что катушка индуктивности (в данном случае L2) частотнозадающей цепи гетеродина НЕ ДОЛЖНА коммутироваться непосредственно. Это важное требование, как правило, в бытовой радиотехнике полностью игнорируется по экономическим причинам. Между тем, невыполнение этого требования резко снижает даже чисто радиотехнические параметры гетеродинов. Не говоря уже о снижении надежности. В данной конструкции подобный факт учтен самым тщательным образом. Это послужило одной из причин того, что в составе данного ГПД имеются ДВА разных ЗГ. Один из них включен, когда осуществляется прием на поддиапазонах 1–4. А второй — когда прием производится на поддиапазонах 5–8.

При этом с помощью герконовых реле типа РЭС-44 осуществляется подача питающих напряжений и съем сигнала ВЧ с того из двух ЗГ, который обеспечивает подключение выбранного для прослушивания участка частотного спектра. Оконечный ВЧ-усилитель оптимален для всего диапазона, а потому напряжение питания подается на него в течение всего времени работы радиоприемника. Дальше предоставляю слово Аматору.

«Аматор»:У нас на очереди УПЧ2.

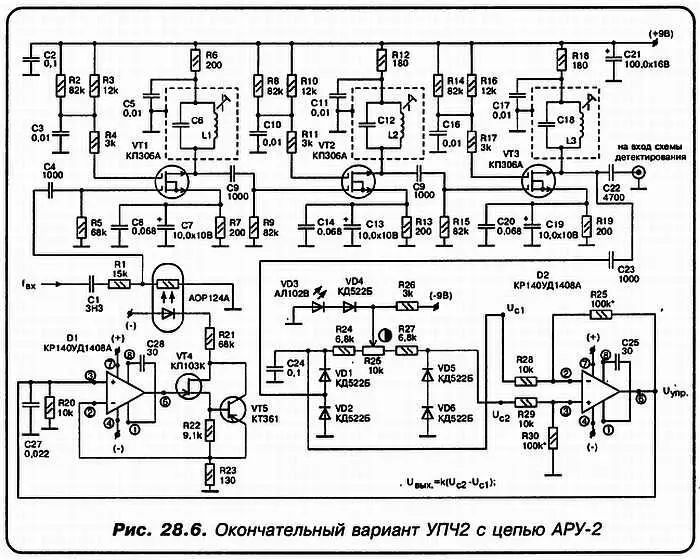

Принципиальная электрическая схема усилителя второй промежуточной частоты УПЧ2 и его цепи АРУ-2 представлена на рис. 28.6.

С выхода ДИПЛЕКСОРА второго преобразователя частоты, сигнал подается на конденсатор С1. А с него на Г-образный аттенюатор, образованный резистором R1 и фоторезистором, входящим в состав оптрона АОР124А (ЗОР124А). Далее, через конденсатор С4 сигнал поступает на первый затвор двухзатворного полевого МДП-транзистора КП306А. Потенциал второго затвора с помощью резисторов R2 и R3 отрегулирован таким образом, чтобы обеспечить работу транзистора на квадратичном участке переходной вольт-амперной характеристики.

В качестве нагрузки транзистора VT1 применен колебательный контур С6, L1 настроенный на частоту 1,455 МГц, т. е. на ПЧ2. Двухзатворные полевые МДП-транзисторы указанного типа оптимальны для построения высококачественных резонансных усилителей ввиду того, что практически не оказывают шунтирующего действия на эти контура. Следовательно, не происходит ухудшения добротности контуров.

Далее, выделенный первым каскадом сигнал с частотой 1,455 МГц поступает, на аналогичный второй каскад, также настроенный на частоту 1,455 МГц. А затем и на третий. Выходной сигнал которого должен подаваться на амплитудный детектор для выделения составляющей низкой частоты.

Одновременно с этим, сигнал с выхода У ПЧ2 через конденсатор С23 подается на вход балансного амплитудного детектора, собранного на диодах VD1—VD6. Выходы этого детектора поданы на дифференциальный УПТ (усилитель постоянного тока), собранный на ОУ (операционном усилителе) типа КР140УД1408А. В случае, если сигнал на входе УПЧ2 отсутствует, на выходе этого УПТ уровень постоянного УПРАВЛЯЮЩЕГО напряжения равен нулю. А значит и на входе ИТУН (источника тока, управляемого напряжением), потенциал равен нулю. При этом ток через светоизлучающий диод, входящий в состав оптрона, не протекает. Следовательно, фоторезистор имеет максимальное сопротивление. В этом случае на затвор транзистора VT1 поступает, практически, ВСЯ амплитуда входного сигнала. Но, выделенный резонансными контурами и усиленный сигнал второй ПЧ (1,455 МГц), поступив на вход балансного амплитудного детектора, после соответствующего выпрямления, разбалансирует дифференциальный усилитель, на выходе которого теперь появится некоторый постоянный потенциал U упр.

Величина этого потенциала находится в прямой зависимости от амплитуды сигнала ПЧ2 на выходе УПЧ2. При подаче на вход ИТУН, потенциал управляющего сигнала вызовет появление в цепи нагрузки ИТУН некоторого значения постоянного тока, протекающего по нагрузке. Которой в данном случае является цепь, состоящая из R21 и светодиода оптрона. В результате, излучаемый этим светодиодом поток фотонов, попав на поверхность фоторезистора, резко уменьшит его сопротивление.

В этом случае изменяется соотношение сопротивлений в Г-образном аттенюаторе и сигнал, поступающий на затвор VT1 — уменьшается. Таким образом, цепь АРУ-2 оказывается замкнутой, а система авторегулирования — функционирующей. Естественно, подобная цепь АРУ является очень эффективной и хорошо поддающейся регулированию и настройке по следующим причинам:

а) отношение проводимости максимально освещенного (для данного оптрона) фоторезистора к его минимальной, т. е. «темновой» проводимости, составляет величину порядка нескольких тысяч;

б) автоматическая регулировка усиления подобного типа НЕ ЗАТРАГИВАЕТ режимов работы усилительных каскадов УПТ2 по постоянному току. А значит, не ухудшает их линейных, шумовых и резонансных характеристик;

в) легко поддается регулированию, первоначальная отладка собственно УПЧ2 и АРУ-2 может осуществляться раздельно.

Схема кварцованного генератора каких-либо особенностей не содержит и представлена на рис. 28.7. Содержит задающий генератор (ЗГ) на транзисторе КТ326Б, стабилизированного кварцевым резонатором на частоту 54,045 МГц. А также оконечный высокоимпедансный усилитель на однозатворном полевом МДП-транзисторе КП305Д и р-n-р -транзисторе типа КТ337. В качестве нагрузки оконечного биполярного транзистора включен колебательный контур С13, L4, настроенный на частоту кварца.

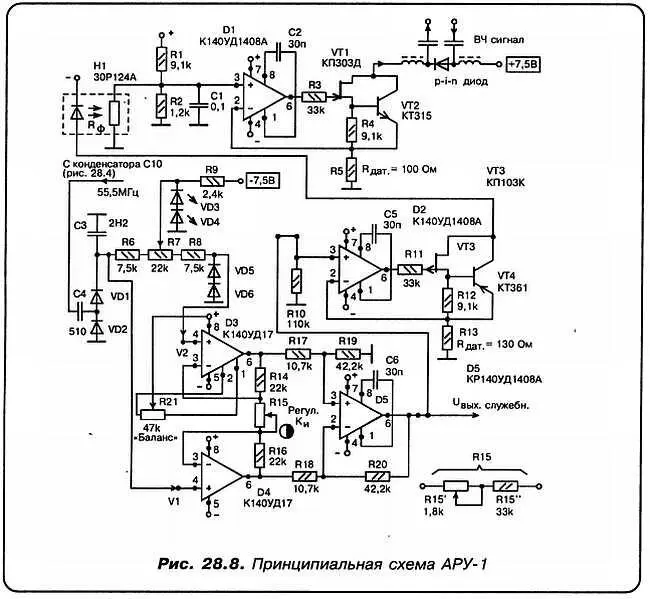

На рис. 28.8. представлена принципиальная электрическая схема цепи АРУ-1. С выхода резонансного усилителя, собранного на Т2 (см. рис. 28.4.), через конденсатор С10, сигнал ПЧ1 (55,5 МГц) подается на вход балансного амплитудного детектора, собранного на диодах VD1—VD6. Для точной регулировки баланса служит подстроечный резистор R7 типа СП5-16ВА-0,25. С выходов этого детектора как опорный, так и продетектированный сигналы подаются на соответствующие входы высокоточного ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УПТ, построенного на микросхемах D3—D5.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: