Жан-Поль Эймишен - Электроника?.. Нет ничего проще!

- Название:Электроника?.. Нет ничего проще!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Энергия

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан-Поль Эймишен - Электроника?.. Нет ничего проще! краткое содержание

Книга в занимательной форме знакомит читателя со многими областями одной из наиболее быстро развивающихся в настоящее время наук — электроники. Рассказывается о возможностях использования электроники в промышленности.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Электроника?.. Нет ничего проще! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Н. — Вот это да, Любознайкин! Так ты свободно плаваешь на вершинах высших сфер философии!

Л. — Незнайкин, для начала мне очень хотелось, чтобы ты дал мне определение вершины сферы. Затем, если уж плавать, то я предпочел бы ровную поверхность воды. Но успокойся, когда я говорю о нематериальном исполнительном элементе, я имею в виду такой элемент, в котором ничто материальное не движется (свет в известной мере подходит под этот случай). [16] Речь идет об отсутствии механически подвижных частей. ( Прим. ред .)

В настоящую минуту я всего лишь имею в виду осциллографическую электронно-лучевую трубку, в которой исполнительное устройство (им в этом случае служит электрическое поле, создаваемое выходным напряжением осциллографа) воздействует только на электроны.

Н. — Да, но электроны вполне материальны!

Л. — Ты так считаешь? Вот тебе ведро, ступай набери электронов!

Н. — Я хотел сказать, что они составная часть материи. Что же ты собираешься делать с этими электронами?

Л. — Я возьму специальную трубку и так сконцентрирую вылетающие с катода электроны, чтобы они в виде узкого пучка попадали точно в заданное место днища колбы, покрытого, как ты знаешь, слоем флюоресцирующего состава, который светится при попадании на него электронов. Созданное таким образом световое пятно мы можем перемещать в любую сторону с помощью электрических полей, создаваемых внутри трубки отклоняющими пластинами.

Н. — Послушай, Любознайкин, я очень хорошо знаю эту систему и не думаю, что здесь ты можешь рассказать мне что-нибудь новое.

Л. — Стоит тебе немного познакомиться с каким-либо вопросом, как у тебя немедленно складывается впечатление, что ты уже досконально изучил всю проблему. А ведь об электронном осциллографе можно так много рассказать. Но для начала я позволю себе спросить тебя, как бы ты стал делать осциллограф на одних транзисторах (разумеется, за исключением самой электронно-лучевой трубки)?

Н. — О! В этом случае нужно взять хорошие транзисторы, выдерживающие достаточно высокие напряжения, и собрать усилители и генераторы развертки по более или менее обычным схемам.

Л. — Согласен. Но признайся, что твои транзисторы с трудом выдержат на коллекторах напряжение более 40 или 50 в, особенно при необходимости отдать некоторую мощность, а именно такие условия складываются, когда необходимо получить значительную полосу пропускания. При использовании обычной электронно-лучевой трубки с чувствительностью к отклонению 0,3 мм!в выходное напряжение такого усилителя может сместить световое пятно не более чем на 20 мм. Воспользовавшись симметричной схемой, можно увеличить максимальное отклонение луча вдвое, но я не рекомендую тебе заставлять транзисторы работать при напряжении 60 в. Лучше всего остановиться на обычном для транзисторов напряжении, а именно на 20 в, но в этом случае тебе придется в лупу следить за перемещением твоего светлого пятна по экрану.

Н. — Я признал бы положение безвыходным, если бы не привык видеть, как ты решаешь, казалось бы, неразрешимые проблемы. И поэтому я жду чуда.

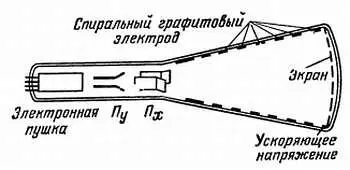

Л. — Благодарю тебя за доверие. Но здесь дело не в чуде, а в значительном техническом прогрессе электронно-лучевых трубок. Конструкторам удалось после отклонения электронного луча многократно ускорить электроны луча электрическим полем, создаваемым напоминающим спираль анодом, нанесенным на внутренней поверхности раструба колбы (рис. 112).

Рис 112. В электронно-лучевой трубке с послеускорением вылетевшие из пушки и направленные отклоняющими пластинами электроны затем многократно ускоряются электрическим полем, создаваемым в трубке послеускоряющим высоким напряжением, приложенным к спиральному графитовому электроду.

Это наряду с усовершенствованием конструкции отклоняющих электродов позволило повысить чувствительность электронного луча к отклонению до 5 мм/в и даже больше. В этих условиях, используя транзисторы при нормальном для них напряжении питания, можно очень легко заставить луч перемещаться по всему экрану трубки.

Н. — Как досадно, что этих трубок не было раньше! Они оказались бы очень практичными для усилителей на лампах с подогревными катодами. Но один вопрос меня серьезно беспокоит: скажи, пожалуйста, какую полосу пропускания способны обеспечить эти осциллографы на транзисторах?

Л. — Я знаю современные осциллографы, обладающие полосой пропускания около 20 Мгц. что не так плохо. Но следует признать, что, даже мобилизуя все достижения техники, очень трудно сделать полосу пропускания шире 50 или 80 Мгц. Но для наблюдения еще более быстрых явлений при условии, что они периодические, может служить интересный прибор — стробоскопический осциллограф.

Н. — Что это за инструмент? Я о нем ничего не слышал.

Л. — Это просто осциллограф, в котором использован стробоскопический эффект. Ты с ним знаком? Если вращающийся диск освещать короткими вспышками света, давая вспышки через равные промежутки времени по одной на каждый оборот, то вследствие инерции зрительного восприятия диск покажется нам неподвижным. Если несколько уменьшить частоту вспышек, то при каждой новой вспышке изображение диска немного смещается относительно предыдущего положения и у нас складывается впечатление, что диск вращается очень медленно.

Н. — Очень хитрая система. Я видел ее, но совершенно не понимал, как она работает. Но как ты применишь этот принцип к осциллографу?

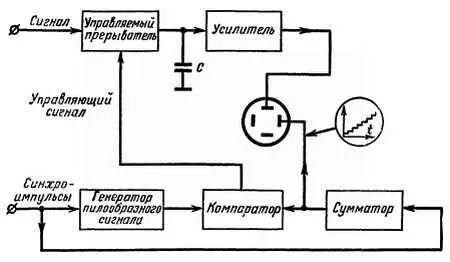

Л. — На рис. 113 я подготовил для тебя структурную схему такого осциллографа.

Рис 113. Структурная схема стробоскопического осциллографа, позволяющего как бы из кусочков собрать кривую, характеризующую форму периодического сигнала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: