Борис Семенов - Путеводитель в мир электроники. Книга 2

- Название:Путеводитель в мир электроники. Книга 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:СОЛОН-Пресс

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-98003-115-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Семенов - Путеводитель в мир электроники. Книга 2 краткое содержание

Вторая книга продолжает рассказ о радиотехнике и радиоэлектронике. Читатели, познакомившиеся с первой книгой, без труда смогут повторить описанные здесь конструкции и узнать много нового. Приведено описание полезных в быту конструкции и устройств, которые можно легко изготовить самостоятельно в домашних условиях. Также описываются приставки и полезные программы для персонального компьютера, позволяющие превратить его в измерительный комплекс. Все это поможет приобрести практический опыт и знания, которые необходимы современному человеку.

Прилагаемый компакт-диск содержит справочную информацию по электронным компонентам и ресурсам Интернет, полезные программы, виртуальный музей истории развития электронной техники и многое другое.

Книга будет полезна как начинающим, так и опытным радиолюбителям.

Путеводитель в мир электроники. Книга 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Радиопередающие средства этой системы связи могут впечатлить любого. По некоторым сведениям, американская антенна связи с подводными лодками занимает площадь целого штата. Она представляет собой сетку с размером ячеек около километра, закопанную в землю. Есть ли такая система связи в России, авторам неизвестно.

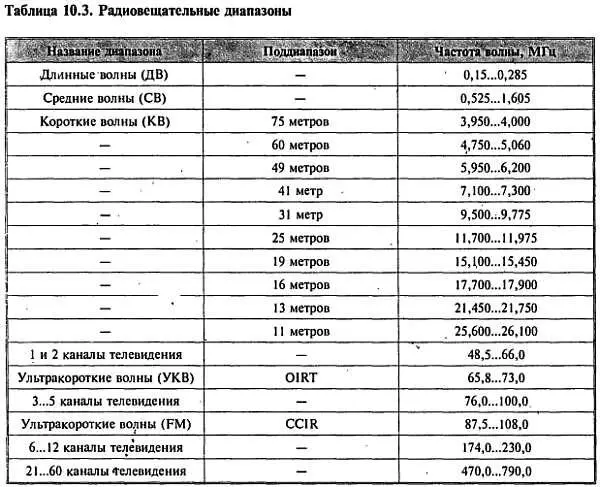

Радиовещательные диапазоны также имеют четкое деление, приведенное в табл. 10.3.

Поговорим теперь о распространении радиоволн в пространстве. Красноречивый пример, относящийся к 1930 г., позволит задать множество вопросов.

Эрнст Теодорович Кренкель(1903–1971) , российский полярник, радист советских полярных станций и арктических экспедиций, а впоследствии — член редколлегии популярной серии книг «Массовая радиобиблиотека», находясь на Земле Франца-Иосифа, впервые установил на коротких волнах прямую двустороннюю связь с американской экспедицией Р. Бэрда, зимовавшей на шельфовом леднике Росса (Антарктида). Связь на 20 000 км долго оставалась мировым рекордом дальности. Как удалось Кренкелю связаться с противоположной точкой земного шара, излучая микроскопическую мощность в единицы ватт?

Еще один пример из жизни Кренкеля, о котором рассказывает Б. А. Кремер, относится к гибели теплохода «Челюскин» в арктических льдах и последующей зимовке на льду: «Аварийную станцию Кренкель монтировал в брезентовой палатке. В палатке было так же холодно, как и на улице, и работать было мучительно тяжело, Холодные плоскогубцы, нож, провода обжигали голые руки — не будешь же вести монтаж в рукавицах, и время от времени он вынужден был отрываться от дела, чтобы хоть немного отогреть закоченевшие пальцы в рукавах своей куртки. Первые попытки вступить в связь с какой-либо береговой радиостанцией не принесли успеха. Кренкель отчетливо слышал переговоры между радистами Уэлена и мыса Северного, но никто из них, несмотря на самое тщательное наблюдение за эфиром, маломощный рейдовый передатчик Кренкеля не слышал. Лишь наутро состоялась первая связь с Уэленом».

А вот пример необычного характера распространения электромагнитных волн, который приводит известный радиолюбитель-популяризатор Владимир Тимофеевич Поляков: «Интересный случай произошел с моим хорошим другом, радиолюбителем и полярником, на дрейфующей станции «Северный полюс». Как-то он захватил на зимовку портативный батарейный приемник «Океан» и, включив УКВ-диапазон, стал слушать передачу радиостанции «Маяк». Лишь спустя некоторое время он сообразил, что на Северном полюсе это невозможно! Тем не менее случай был, и, чем его объяснить, я не знаю».

Чтобы ответить на этот и другие вопросы, давайте познакомимся с основами науки с названием «Распространение радиоволн», рассмотрим строение атмосферы Земли и ее влияние на радиоволны разных диапазонов.

Впервые разницу в дневном и ночном приемах радиосигналов обнаружил Г. Маркони в 1902 г. В этом же году английский физик Оливер Хевисайд(1850–1925) сделал предположение, позже получившее полное экспериментальное подтверждение. Предположение заключалось в следующем: над поверхностью Земли, на высоте 60…2000 км атмосфера находится в особом состоянии. Газы на этой высоте под действием ионизирующего излучения Солнца переходят в ионизированное состояние. Поэтому описываемый слой, названный ионосферой , оказывает большое влияние на распространение радиоволн: она может поглощать радиоволны, может их отражать, а может пропускать беспрепятственно. Иногда ионосферу называют слоем Хевисайда .

Долгое время проводить исследования ионосферы представлялось затруднительным, и только в начале 1960-х гг., благодаря искусственным спутникам Земли, удалось досконально изучить механизмы ионизации. Оказывается, основным источником ионизации выступают ультрафиолетовые лучи Солнца и солнечная радиация. На ионосферу оказывает также влияние излучение удаленных звезд — это 0,1 % — не так много, но если учесть их удаленность…

Ионизирует атмосферу Земли и космическая пыль. К нерегулярным источникам ионизации относятся мощные корпускулярные потоки, которые возникают в периоды солнечной активности, и метеорные потоки.

Впервые серьезные исследования ионосферы провел в 20-х гг. XX в. англичанин Эдуард Виктор Эплтон. Занимаясь вопросами снижения электромагнитных помех во время приема, Эплтон заинтересовался различием ночных и дневных сеансов связи. Причину явления Эплтон назвал замираниями эфира .

Он доказал, что ночью радиоприемник принимает только волны, распространяющиеся вдоль земной поверхности, а ночью добавляются волны, отраженные от ионосферы. Также он впервые показал, что ионосфера не однородна, а состоит из слоев. Один из таких слоев, обозначаемых буквой F, носит название слоя Эплтона .

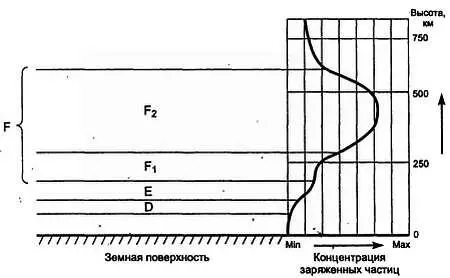

Каковы наши сегодняшние знания об ионосфере? Взгляните на рис. 10.9.

Рис. 10.9. Строение ионосферы

Сегодня мы абсолютно достоверно знаем, что ионосфера состоит из четырех слоев.

Слой D — самый низкий, он расположен на высоте 60…80 км и существует только в дневные часы. Ночью под действием механизма ионной рекомбинации слой D исчезает. Слой Е, расположенный на высоте 100… 150 км, имеет низкую концентрацию ионов и ночью также практически полностью исчезает. Самый верхний слой, обозначаемый, как F, в дневные часы распадается на два слоя — F1 и F2. Слой F, характеризуемый наибольшей ионной концентрацией, располагается на высоте 300…450 км в летнее время и 250…350 км в зимнее время. Основное влияние на распространение радиоволн оказывает слой F2.

Существует также слой E s, условно называемый спорадическим . Вообще это образование сложно назвать слоем, так как возникает спорадический слой нерегулярно. Он представляет собой скопление сильно ионизированных облаков, разделенных промежутками слабо ионизированного газа. Чаще всего этот слой возникает летом.

Радиоволны имеют интересную особенность — в неоднородных средах они распространяются не прямолинейно, а несколько изгибаются. Чем больше неоднородность среды, тем и изгибание их больше. Постоянно. преломляясь в ионосфере, электромагнитная волна может занять положение, параллельное земной поверхности, и даже вернуться на Землю. Если же отражающей способности ионосферы недостаточно, волна уходит в космическое пространство.

Чем больше длина волны, тем меньшая степень ионизации требуется для обеспечения нормального отражения радиоволны. И наоборот чем выше частота, тем труднее ионосфере преломлять волну. Свойство электромагнитной волны изгибаться под действием неоднородностей называется рефракцией . Есть еще одно свойство электромагнитной волны, которое называется почти так же — дифракцией , — но имеет совершенно другой физический смысл. Дифракция — это способность волн огибать препятствия (рис. 10.10).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Лазарис - Путеводитель по галуту. Еврейский мир в одной книге [litres]](/books/1066584/vladimir-lazaris-putevoditel-po-galutu-evrejskij.webp)