А. Черномырдин - Семь шагов в электронику

- Название:Семь шагов в электронику

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука и Техника

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94387-853-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Черномырдин - Семь шагов в электронику краткое содержание

Впервые на российском рынке появилась радиолюбительская книга с видеокурсом. Разработки автора книги и его статьи широко известны читателям самых популярных журналов для радиолюбителей. А эта практическая книга им написана для тех, кто вступил на сложный и интересный путь от «чайника» до «профи» — ведь двигаться на этом пути очень трудно! В легкой и доступной форме в книге разбираются устройство и принципы работы семи различных конструкций. Устройства помещены в порядке возрастания сложности, осваиваются шаг за шагом.

Изюминка книги и в том, что конструкции каждого Шага созданы автором в нескольких вариантах на различной элементной базе — или на транзисторах, или на микросхемах, или на микроконтроллерах, — чтобы можно было наглядно увидеть и сходство, и различия между схемными решениями. Там, где какие-то схемотехнические варианты нереализуемы (например, усилитель на микроконтроллере), их, естественно, в книге нет. Интересны и реальные конструкции в ретро-варианте: на лампах, реле, тиратронах — такими они были во времена наших отцов и дедов.

Все рассмотренные конструкции автор разработал, изготовил, проверил и заставил работать — подтверждением тому многочисленные ролики, содержащиеся на приложенном к книге диске. Книга будет интересна всем читателям, желающим расширить свои знания и практические навыки в радиоэлектронике.

Книга сопровождается диском, на котором записан видеокурс, видеоролики с демонстрацией работающих конструкций, имеется разводка печатных плат всех конструкций в электронном виде. Для всех конструкций на микроконтроллерах на диске приводятся программы с исходниками. Диск содержит большое количество справочной информации для радиолюбителей.

Семь шагов в электронику - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

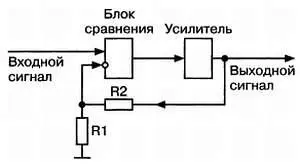

Рис. 3.2. Что такое «обратная связь»

Идея обратной связи проста — усиливаемый сигнал подается не на вход усилительного элемента, а на вход специального блока сравнения. На другой его вход через делитель напряжения R1, R2 подается сигнал с выхода усилительного элемента. Если оба сигнала одинаковы, на выходе устройства сравнения сигнала нет. Если же они отличаются, на выходе устройства сравнения появляется такой сигнал. Будучи поданным на усилительный элемент, он приведет выходной сигнал усилителя в точное соответствие его входному сигналу. Поэтому выходной сигнал усилителя всегда будет пропорционален входному, а коэффициент пропорциональности (читай — коэффициент усиления) будет определяться только соотношением величин резисторов делителя напряжения R2/R1. Эти резисторы по природе своей являются элементами с той самой линейной передаточной характеристикой, которую мы так стремимся получить.

Примечание.

Красивая эта теория на практике, разумеется, имеет свои нюансы, но введение обратной связи в усилители реально и очень существенно улучшает качество звука.

Качество звука.Сказав «качество звука», мы поднимаем целый пласт вопросов, связанный с объективной оценкой качества усилителя: субъективные-то оценки давать проще простого — «не нравится» и точка! Для оценок качества звучания усилителя используются различные показатели. Например, коэффициент гармоник — рассчитанное по результатам измерений соотношение величины гармоник сигнала к основному тону (грубо говоря, сколько отсебятины вносит усилитель в исходный сигнал).

Понятно, что чем меньше вносимые усилителем искажения, тем лучшими, по большому счету, будут соответствующие коэффициенты. Нужно только не забывать, что вы, уважаемый радиолюбитель, делаете усилитель не для того, чтобы наслаждаться низким коэффициентом гармоник, а чтобы слушать музыку.

Примечание.

Запросто может случиться, что усилитель с худшими цифровыми показателями звучит приятнее для вашего слуха. Совет в этом случае один — махните рукой на цифры! Если вы думаете, что все мужчины мира женаты на 90-60-90, это одно из самых глубоких ваших заблуждений!

Итак, по необходимости краткий экскурс в область, касающуюся усилителей низкой частоты, закончен. Поскольку в качестве примеров мы с вами рассматривали транзисторы, первый вариант усилителей у нас и будет… на транзисторах.

Выбор класса усилителя.Сразу предупредим радиолюбителя — делать однотактный усилитель класса А на транзисторах мы не будем. Причина проста — как было сказано во введении, транзистор усиливает не только полезный сигнал, но и поданное на него смещение. Проще говоря, усиливает постоянный ток. Ток этот вместе с полезным сигналом потечет по акустической системе (АС), а динамики, к сожалению, умеют этот постоянный ток воспроизводить. Делают они это самым очевидным образом — вытолкнув или втянув диффузор из нормального положения в противоестественное.

Попробуйте прижать пальцем диффузор динамика — и вы убедитесь, в какой кошмар превратится при этом издаваемый звук. Постоянный ток по своему действию с успехом заменяет ваши пальцы, поэтому динамической головке он абсолютно противопоказан. Отделить же постоянный ток от переменного сигнала можно только двумя средствами — трансформатором или конденсатором, — и оба варианта, что называется, один хуже другого.

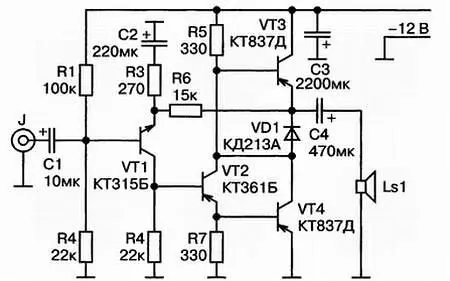

Первый усилитель. Принципиальная схема.Схема первого усилителя, который мы соберем, приведена на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Принципиальная схема первого варианта транзисторного УНЧ

Это усилитель с обратной связью, выходной каскад которого работает в режиме В. Единственное достоинство этой схемы — простота, а также однотипность выходных транзисторов (не требуется специальные комплементарные пары). Тем не менее, она достаточно широко применяется в усилителях небольшой мощности. Еще один плюс схемы — она не требует никакой настройки, и при исправных деталях заработает сразу, а нам это сейчас очень важно.

Рассмотрим работу этой схемы. Усиливаемый сигнал подается на базу транзистора VT1. Усиленный этим транзистором сигнал с резистора R4 подается на базу составного транзистора VT2, VT4, а с него — на резистор R5. Транзистор VT3 включен в режиме эмиттерного повторителя. Он усиливает положительные полуволны сигнала на резисторе R5 и подает их через конденсатор С4 на АС. Отрицательные же полуволны усиливает составной транзистор VT2, VT4. При этом падение напряжения на диоде VD1 закрывает транзистор VT3. Сигнал с выхода усилителя подается на делитель цепи обратной связи R3, R6, а с него — на эмиттер входного транзистора VT1. Таким образом, транзистор VT1 у нас и играет роль устройства сравнения в цепи обратной связи.

Примечание.

Обратите внимание — последовательно с резистором R3 включен конденсатор С2. Это значит, что делитель напряжения у нас частотно-зависимый.

Постоянный ток он усиливает с коэффициентом усиления, равным единице (потому что сопротивление конденсатора постоянному току теоретически бесконечно), а полезный сигнал — с коэффициентом, равным соотношению R6/R3.

Как видим, величина емкостного сопротивления конденсатора в этой формуле не учитывается. Частота, начиная с которой конденсатором при расчетах можно пренебречь, называется частотой среза RC-цепочки. Частоту эту можно рассчитать по формуле

F= 160/( Rx C).

где F— частота среза, кГц; R— сопротивление резистора RC-цепочки, ом; С— емкость конденсатора RC-цепочки, мкФ.

Для нашего примера она будет около 3 Гц, т. е. гораздо ниже нижнего порога человеческого слуха.

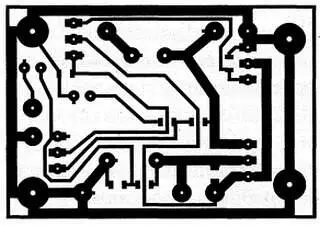

Плата.Усилитель собран на плате из одностороннего стеклотекстолита толщиной 1,5 мм размерами 45x32,5 мм. Разводку печатной платы можно скачать с диска, прилагаемого к книге («Видеоурок 3», файл 1.DXF) и посмотреть на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Разводка печатной платы устройства (45x32,5 мм, в зеркальном изображении)

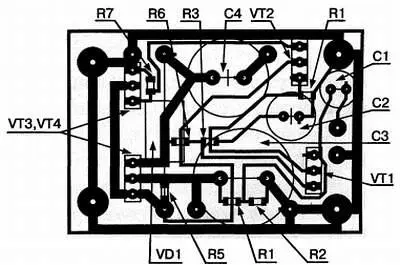

Схема расположения деталей устройства приведена на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Схема расположения деталей устройства

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: